O revolucionário cordial

Do Plenário da CMSP às selvas africanas, as lutas do médico e guerrilheiro David Lerer, o “Che Guevara brasileiro”

Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

Colaborou Tamires Tavares, aluna do curso Repórter do Futuro

Foto: Gute Garbelotto/CMSP

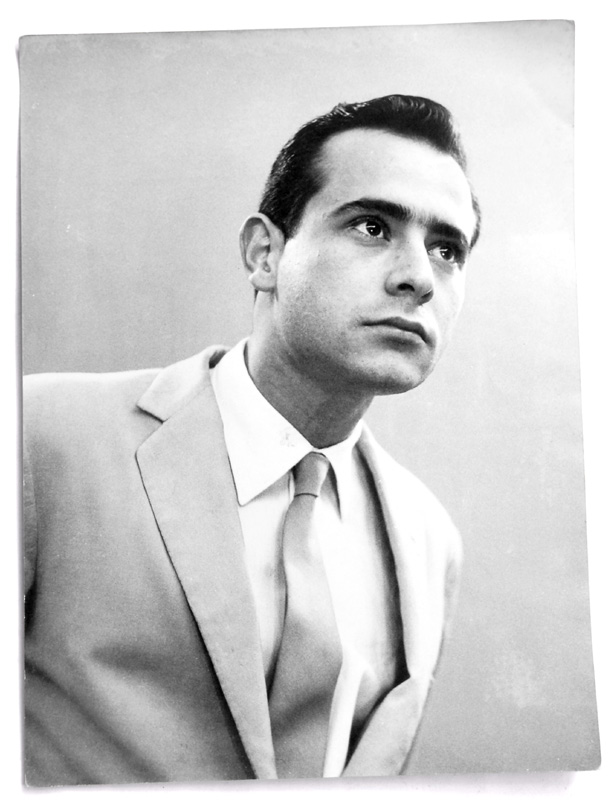

Quando ouviu a notícia no radinho de pilha, em 31 de março de 1964, David José Lerer decidiu que era hora de agir. Não podia ficar parado apenas ouvindo que uma coluna de tanques de guerra saía de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro para derrubar o presidente João Goulart. Nem pensou em ir à Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), onde atuava no seu primeiro mandato como vereador, eleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Saiu para a rua, decidido a organizar a resistência dos operários contra o golpe de Estado. Ainda não sabia como estava sozinho nessa briga.

Foto: Arquivo pessoal

Lerer estava de plantão médico no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, onde trabalhava havia dois anos. Formado em medicina pela Universidade de São Paulo (USP), tinha abandonado uma promissora residência em cirurgia para ficar ao lado dos operários. “Deixei uma vida que me daria um futuro afortunado e glórias acadêmicas para investir tudo na luta política”, rememora. E não se arrepende. “Para o mundo, para a minha vida e para o meu ego, era mais importante ser um médico de sindicato do que um excelente professor cirurgião. E foi isso o que orientou a minha vida”, conta.

Foto: Arquivo pessoal

A mesma orientação levaria o médico, nos anos seguintes, a perder o cargo de deputado federal para a ditadura e amargar um exílio de dez anos, quando se engajou em lutas pela liberdade de povos e nações na América Latina, na Europa e na África — uma trajetória que faria Lerer ser definido, pelo escritor Antônio Callado, como “o Che Guevara que nos coube”. “Sou um revolucionário”, é como o próprio Lerer se define.

Naquele 31 de março, contudo, o nosso Che Guevara não passava de um militante de base de 26 anos, percorrendo portas de fábricas a bordo de um Fusca e conversando com operários, durante as mudanças de turno, para convencê-los a aderir a uma greve relâmpago contra o golpe dos militares. Foi ignorado. “Os caras atravessavam a rua quando viam a gente. Diziam: isso aí é perigoso, isso dá cana.”

E dava cana, mesmo. Após dois dias de tentativas fracassadas de mobilizar uma resistência entre os trabalhadores paulistas, Lerer foi preso em casa por uma dupla de policiais do Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

Foto: Gute Garbelotto/CMSP

ESTRAGANDO A FESTA

Na cadeia, ficou sabendo, pela boca do coronel Rubens Resstel, encarregado de conduzir o seu inquérito policial militar (IPM), que o governo militar pretendia cassar os mandatos de quase todos os parlamentares do seu partido, inclusive o do vereador Moacir Longo — “um comunista conhecido”, segundo Resstel. Já Lerer, “um agitador em começo de carreira”, seria poupado. “Não queremos acabar com a representação do seu partido, porque o presidente Castelo Branco é um democrata”, teria dito o coronel. Logo depois, acrescentou: “Mas da próxima o senhor não escapa”.

Foto: Arquivo pessoal

Quando saiu da prisão, em 6 de abril, Lerer teve tempo apenas de passar em casa e tomar um banho antes de seguir para a primeira sessão oficial da CMSP realizada após a queda do presidente Goulart.

No Plenário, o clima era de comemoração. A maioria dos vereadores cobriu de elogios a ação dos militares que havia acabado de instituir uma ditadura militar, a qual, ao longo de 21 anos, deixaria um legado de 434 mortos e desaparecidos.

Apenas dois parlamentares destoaram do clima. Um foi João Carlos Meirelles, do Partido Democrata Cristão (PDC), que declarou: “Havia maneiras constitucionais e legais para que fosse impedido o senhor presidente da República, sem necessidade da força que foi usada”. O outro foi Lerer. Mesmo recém-saído da cadeia, o socialista subiu à tribuna com o ânimo de quem queria estragar a festa. “Não é com métodos inquisitoriais, não é com terrorismo ideológico e físico, não é com a caça às bruxas e com ruidosas manifestações em plenário, não é fraturando os crânios de estudantes e quebrando as máquinas dos jornalistas que se trará tranquilidade ao povo”, afirmou, numa das mais duras condenações ao novo regime registradas nos anais da Câmara Municipal da época.

Foto: Arquivo pessoal

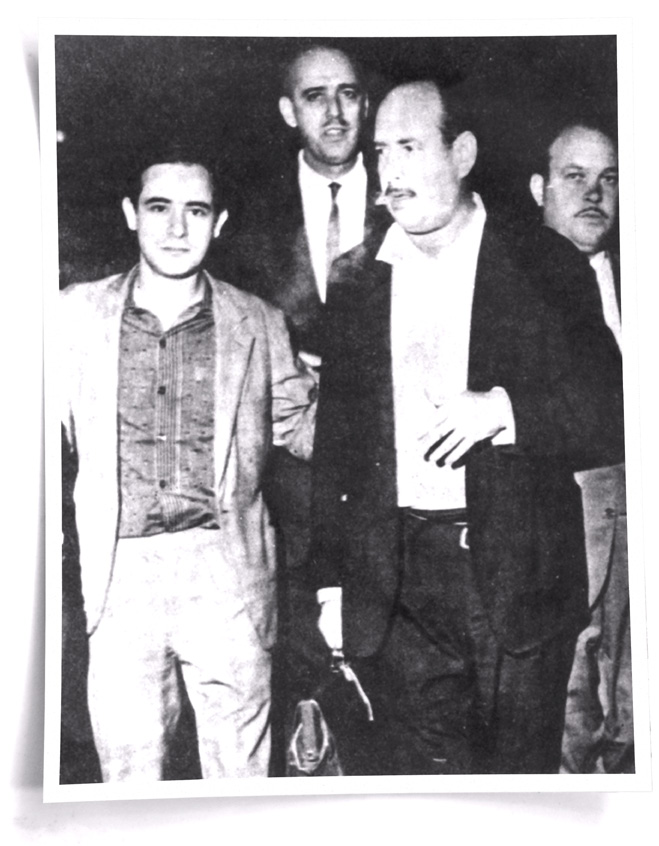

O discurso não ajudou a torná-lo mais querido aos olhos dos militares que agora mandavam no País. Lerer voltou a ser preso pelo Dops em 6 de maio, junto com o primeiro-secretário da Casa, José Molina Júnior, e dessa vez ficou 12 dias na carceragem. Ele resume numa frase como era sua rotina parlamentar naqueles tempos: “Eu entrava na Câmara sem saber se ia sair de lá como vereador ou em cana”.

AMIGO DOS INIMIGOS

Em 13 de junho, a ditadura cumpriu a promessa feita a Lerer pelo coronel Resstel: cassou o vereador Moacir Longo. No Plenário, quase todos os vereadores fingiram que nada havia acontecido. A única menção à cassação partiu de Lerer, que leu na tribuna uma carta enviada pelo colega de partido, que, temendo a perseguição, não havia colocado os pés na CMSP desde 31 de março. O texto de Longo era outra granada verbal disparada contra o governo. “O regime de terror implantado pelo Ato Institucional, editado por aqueles que se julgam no direito de tutelar a Nação, não tem futuro”, dizia um trecho. “Li a carta com muito orgulho”, relembra Lerer.

Foto: Gute Garbelotto/CMSP

Filho de imigrantes judeus da Europa Oriental, David José Lerer militou em vários outros grupos de esquerda antes de entrar para o PSB. “Nunca fui de obedecer partido ou sindicato. Sou um homem livre”, diz. Chegou a ser dirigente da União da Juventude Comunista, ala jovem do Partido Comunista Brasileiro, antes de ser expulso do Partidão junto com outros militantes, que mais tarde criariam o PCdoB. “Fui expulso, mas continuei amigo de todos”, diz, com uma risada que revela uma das suas principais marcas: a cordialidade acima das piores adversidades políticas.

“Tive sempre uma boa relação com todo mundo”, revela. Na primeira disputa eleitoral, em 1962, teve entre seus eleitores o delegado Sérgio Paranhos Fleury, diretor do Departamento de Investigações Criminais (Deic). O policial ficaria conhecido como um dos mais sangrentos agentes da ditadura, mas, na época, era apenas um amigo de Bernardo Lerer, um dos dois irmãos mais novos de David. Eleito vereador, o médico orgulha-se de “nunca ter levantado a voz” nos constantes embates em Plenário com os colegas conservadores Marcos Mélega e Dulce Salles Cunha Braga.

Foto: Arquivo pessoal

A única discussão política dura ocorreu em 29 de agosto de 1968, numa sessão da Câmara dos Deputados, quando Lerer era vice-líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição aos militares. Os deputados debatiam um ataque da polícia contra estudantes da Universidade de Brasília (UNB), ocorrida naquele dia. O vice-líder do partido de situação Aliança Renovadora Nacional (Arena), Cantídio Sampaio, definiu o embate como “um choque policial desgraçadamente provocado pelos estudantes”. “É mentira”, rebateu Lerer, conforme os registros do Diário da Câmara dos Deputados. O deputado governista reagiu com um soco em Lerer. O médico até hoje se arrepende do seu comportamento no episódio: “Cometi um erro. Foi uma indelicadeza no calor da discussão”.

Meses depois, o mandato de Lerer na Câmara dos Deputados chegou ao fim muito antes do previsto, por conta do Ato Institucional número 5, baixado em 13 de dezembro, que inaugurou o período mais duro do regime militar. Na primeira lista de parlamentares cassados pelo AI-5, estava o nome de David Lerer. Dessa vez, ele não havia escapado.

Os militares não cassaram apenas o mandato de Lerer, mas também o seu registro médico, impedindo-o de trabalhar. “No Brasil, só estava me restando a luta armada”, diz. Foi então que recebeu um convite do guerrilheiro Carlos Marighella para se juntar à Aliança Libertadora Nacional (ALN).

“Estou caindo fora. Vou para o exílio”, foi a resposta que deu a Marighella, em um discreto encontro ocorrido na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Casa Branca, em meados de 1969. Ao explicar sua decisão, o médico relata que fez um prognóstico: “A vida do povo vai prosperar e nós vamos ficar falando sozinhos. Vão acabar com a gente”.

Não deu outra. Quatro meses depois, em 4 de novembro, a seis quadras do local onde havia conversado com Lerer, o próprio Marighella tombou, executado numa emboscada do Dops. No comando da operação policial, estava um antigo eleitor de Lerer: o agora todo-poderoso delegado Fleury.

EXÍLIO

Por dez anos, Lerer correu mundo (veja acima). Primeiro na América Latina, por Uruguai, Chile e Peru. Em 1971, mudou-se para Paris, onde fez residência em cirurgia e não demorou para conquistar um cotidiano confortável, como médico de uma clínica particular e namorado de uma rica jovem parisiense. Mas não era conforto o que ele queria.

“Quer lutar. Quer participar. Quer ir para algum lugar onde possa colocar seu bisturi e sua garra a serviço da justiça e da liberdade. (…) Encontro David numa noite interminável e ele me conta que vai largar tudo para entrar na primeira guerra de libertação que o aceite”, relata o jornalista Sebastião Nery, no perfil O nosso Che Guevara, publicado na revista Status de março de 1985.

Foto: Oswaldo Luiz Palermo/Estadão Conteúdo

A primeira guerra que o aceitou foi a de Moçambique contra o domínio português. Entre 1973 e 1975, atuou como médico de guerrilha da Frente de Libertação de Moçambique. “Único médico em milhares de quilômetros quadrados, operando feridos no mato, nas condições mais precárias, sem oxigênio, sem transfusão de sangue, sem qualquer ajuda. Ele e a morte, frente a frente, na selva”, descreve Nery.

Com a vitória da guerrilha, tornou-se ministro da Saúde de Moçambique. Deixou o cargo para se juntar à Revolução dos Cravos, em Portugal, que havia encerrado 48 anos de ditadura no país. Alistou-se no Exército português, mas pulou fora depois que o governo deixou murchar as flores dos ideais socialistas.

Decidiu voltar para a África, dessa vez ao lado do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA). Ao seu lado, estava uma militante portuguesa, Isabel, com quem Lerer se casou e teve uma filha, Maria, nascida em 1977. Segundo ele, o casamento foi apenas uma formalidade para preservar Isabela aos olhos da família, já que ela estava grávida. Naquela época, como hoje, o revolucionário não acredita em “até que a morte os separe”. Com um sorriso, ele explica que no amor, como na política, preza a liberdade: “Uniões podem ser como regimes monárquicos, que duram para sempre, mas eu sou um republicano. Nenhuma mulher seria a rainha do meu coração. Ela poderia ser a minha eleita. E eleitas têm mandato”.

Foto: Arquivo pessoal

Em Angola, o guerrilheiro acabou apanhado no fogo cruzado dos conflitos entre facções internas do MPLA. Preso, escapou por pouco de ser fuzilado. Foi expulso do país e voltou, com Isabel e Maria, para Portugal. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o governo brasileiro pôs fim ao AI-5, em 31 de dezembro de 1978. Lerer não perdeu tempo. Deixou Isabel e Maria em Portugal e desembarcou no Aeroporto de Congonhas dois dias depois, como o primeiro exilado a pisar legalmente no País. Amigo de todos, recebeu as boas-vindas tanto dos companheiros da esquerda como de policiais do Dops, entre eles o coronel Resstel e o delegado Romeu Tuma.

De volta ao Brasil, Lerer tomou conhecimento da existência de outros dois filhos, nascidos de “uniões pontuais”. Um ano após o retorno do exílio, encontrou pela primeira vez seu primogênito, já com 18 anos: João, filho de uma militante do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes que Lerer havia conhecido no Recife (PE). Mais de uma década depois, em 1993, conheceu Débora, nascida em 1968, fruto de uma relação com sua empregada doméstica. “Foram ‘acidentes’ muito queridos, bem vindos e amados”, afirma.

LUTAS DE HOJE

Lerer retomou o trabalho de médico, primeiro no Sindicato dos Metalúrgicos e depois em órgãos públicos, como o Hospital das Clínicas. Passou cinco anos em um posto de saúde na zona rural de Jacareí (SP), antes de se aposentar.

Foto: Gute Garbelotto/CMSP

Não teve a mesma sorte na carreira política. Disputou três eleições: deputado federal em 1982, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), vice de Ademar de Barros Filho à Prefeitura de São Paulo, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), em 1985, e de novo candidato a deputado federal, em 1986, também pelo PDT. Não foi eleito em nenhuma. “Já não tinha espaço para um candidato do meu perfil, um profissional liberal de esquerda”, avalia.

Em São Sebastião, no litoral norte paulista, onde Lerer vive desde 2003, a velhice tranquila à beira-mar às vezes o incomoda. “Me sinto bastante impotente por não conseguir fazer o mesmo de antigamente”, lamenta, apoiado na bengala que às vezes é obrigado a usar por conta de uma fratura no fêmur, adquirida na guerra contra os anos — a única que o antigo guerrilheiro não tem esperança de vencer.

Mas, até hoje, o revolucionário ainda luta. Volta e meia Lerer ainda participa de alguma polêmica local, como quando escreveu nos jornais de São Sebastião combatendo o projeto de ampliação de um porto que considerava perigoso para a fauna e a flora da região. “Depois do fim da União Soviética, que para a gente era a materialização do socialismo, ficou difícil acreditar em algo. Hoje só tenho uma certeza: a de que é importante lutar pelo meio ambiente.”

Combinando com a trajetória de guerrilheiro cordial, que fazia questão de manter boas relações com os mais ferrenhos inimigos políticos e que, mesmo no campo de batalha, usou muito mais vezes as mãos para salvar vidas do que para empunhar armas, David Lerer namora há seis anos com Katia Regina Vianna, 56 anos, que é… uma oficial da Marinha, hoje na reserva.

“O pessoal acha interessante”, conta Katia. “Logo ele, que foi tão perseguido pelas Forças Armadas… Que química é essa? Não sei. É a ironia do destino.”

Câmara apoiou golpe de 64O golpe que depôs o presidente João Goulart e iniciou a ditadura militar de 1964 a 1985 recebeu o apoio de diversas instituições, incluindo setores da Igreja Católica e boa parte da imprensa. Com a Câmara Municipal de São Paulo não foi diferente. Assim que a vitória dos militares se consolidou, a CMSP decidiu que o novo governo merecia todo o apoio. As manifestações favoráveis começaram com dois ofícios em que os vereadores da Mesa Diretora expunham “a mais irrestrita solidariedade” a dois “heróis” do golpe de Estado, o general Amaury Kruel e o senador Moura Andrade, “pelas atitudes corajosas e decisivas, tomadas em defesa do povo brasileiro” contra as “ideologias deletérias da índole do comunismo pagão”. E continuaram com mais força na primeira sessão ordinária após o golpe, em 6 de abril, que os parlamentares decidiram transformar numa sessão especial para comemorar o novo governo. Ao todo, 29 dos 45 vereadores se manifestaram nas duas sessões daquele dia: destes, 24 discursaram em defesa do movimento militar, três não tomaram partido e apenas dois criticaram o golpe. Nas décadas seguintes, a CMSP acabaria sendo vítima do monstro que havia ajudado a criar. A ditadura cassou três vereadores — em 1964, Moacir Longo, e, em 1969, Francisco Mariani Guariba e José Tinoco Barreto — e fez o número de parlamentares na CMSP baixar de 45 para 21, além de esvaziar a importância da instituição. Mesmo assim, a Casa manteve-se tão fiel aos militares que, em 1974, batizou um de seus auditórios com o nome de 31 de Março. O auditório 31 de Março acabaria mudando de nome em 1984, rebatizado como Senador Teotônio Vilela, o Menestrel da Democracia. Com o fim da ditadura, a CMSP começava a se livrar do passado e a se reconciliar com a democracia que vinha aos poucos renascendo. |

Comente sobre essa matéria: |

Envie críticas ou sugestões:Email: apartes@saopaulo.sp.leg.br |