Em busca da verdade

Comissão Municipal Vladimir Herzog investiga crimes e legados da ditadura militar

Fausto Salvadori Filho | fausto@saopaulo.sp.leg.br

O trajeto até o Cemitério Dom Bosco, no bairro paulistano de Perus, era demorado. Para visitar o túmulo do marido, em 1971, Fanny Akselrud Seixas precisava pegar o trem e depois percorrer quatro quilômetros a pé, subindo e descendo morros, acompanhada de duas filhas. O percurso ficava ainda mais longo com a presença de um carro ocupado por militares, que costumavam seguir as três mulheres disparando xingamentos e ameaças. A perturbação às vezes continuava cemitério adentro. Agentes da repressão se aproximavam da família diante do túmulo e diziam: “Essa sepultura do lado dele está reservada para o seu filho. Nós vamos matá-lo e enterrá-lo aqui do lado do papai”.

O marido de Fanny era o sindicalista e militante da luta armada Joaquim Alencar Seixas, assassinado naquele ano, sob tortura, nas dependências do Departamento de Ordem Interna – Centro de Ordem de Defesa Interna (DOI-Codi). O filho que os militares ameaçavam matar era Ivan Akselrud Seixas. Com 16 anos, o jovem militante havia sido preso e torturado junto com o pai. Sem condenação formal, Ivan permaneceria preso pelo Estado até completar 22 anos. Àquela altura, a família já havia conseguido transferir os restos mortais de Joaquim para o jazigo de um parente, no Rio de Janeiro, atendendo ao conselho de um coveiro: “Tirem ele daí porque vai haver uma vala e vão misturar todos os ossos”.

Corpos clandestinos

A vala foi mesmo construída no Cemitério de Perus, e recebeu clandestinamente mais de mil corpos sem identificação. Entre os cadáveres, misturavam-se mortos pela violência do Estado e indigentes. “A vala de Perus recebeu pessoas vítimas da violência policial, da violência da fome ou de uma epidemia de meningite, que matou por volta de 3 mil pessoas em 1973, obviamente os mais pobres, mas que a censura não permitiu que se investigasse”, contou Ivan Seixas, hoje presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), em depoimento à Comissão Municipal da Verdade, da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP).

Arquivo Público do Estado de São Paulo

A comissão foi instalada na CMSP em 11 de abril de 2012 com o objetivo de promover “esclarecimentos em relação às graves violações de direitos humanos ocorridas no Município de São Paulo ou praticadas por agentes públicos municipais” durante a ditadura militar, período que começou em 1964, com a deposição do presidente João Goulart, e terminou em 1985, com a posse do primeiro presidente civil em duas décadas, José Sarney. A comissão recebeu o nome de Vladimir Herzog, em homenagem ao jornalista assassinado pela repressão em 1975 (veja mais na pág. 48).

“Essa comissão tem o objetivo de passar a limpo a história: ver o que aconteceu, aprender com isso e recomendar ações para que o Brasil se torne um país democrático e respeitador dos direitos humanos”, afirmou o relator da comissão, vereador Eliseu Gabriel (PSB), na sessão de abertura. A Vladimir Herzog funcionou, inicialmente, até o final de 2012, conforme previsto na resolução que a criou. Neste ano, um novo ato reabriu a comissão, estendendo seu prazo até 16 de maio de 2014.

Agindo em parceria com outros dois grupos, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a comissão de vereadores decidiu retomar os trabalhos de uma investigação pioneira, conduzida 22 anos antes pela CMSP: a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a vala clandestina de Perus.

T de “terrorista”

A existência da vala, conhecida há anos por parentes de mortos e desaparecidos pela ditadura, veio à luz da opinião pública em 1990, por conta de uma reportagem do jornalista Caco Barcellos, da TV Globo, que deu origem a uma investigação aberta pelo governo da prefeita Luíza Erundina (1989-1992). A CPI da Câmara, a primeira investigação do tipo conduzida por um Parlamento brasileiro, foi instalada no mesmo ano.

“Foram seis meses de muita investigação e muita tensão”, relembrou o ex-vereador Ítalo Cardoso, que participou da CPI de Perus e, doze anos depois, presidiu a Comissão Municipal da Verdade em sua primeira fase. Enquanto interrogavam publicamente personalidades da repressão, como Paulo Maluf, prefeito na época dos fatos investigados, e os médicos Harry Shibata e Isaac Abramovitch, profissionais do Instituto Médico Legal (IML) que assinavam os laudos dos mortos pela ditadura, a comissão teve de lidar com ligações anônimas que ameaçavam matar vereadores e jornalistas e explodir o Palácio Anchieta, relatadas no livro Vala Clandestina de Perus.

As pesquisas mostraram como funcionava a máquina de ocultar violações contra os direitos humanos praticados pela ditadura. Em São Paulo, a repressão estava concentrada em dois órgãos. Um era a Operação Bandeirantes (Oban), um grupo paramilitar financiado pelo governo e por empresários, que depois foi institucionalizado com o nome de DOI-Codi, subordinado ao Exército. Entre 1970 e 1974, o DOI-Codi foi comandado por Carlos Alberto Brilhante Ustra – que em 2008 tornou-se o primeiro militar reconhecido como torturador pela Justiça brasileira. A outra central de torturas da ditadura era o Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops ou Dops), no qual se destacava o delegado Sérgio Paranhos Fleury. “São Paulo sediou talvez o maior centro de torturas e arbitrariedades do País, durante o regime de exceção institucional pós 64”, afirma o relatório da Comissão Municipal da Verdade, aprovado no final do ano passado.

As vítimas dos órgãos da repressão eram encaminhadas ao IML com uma letra T vermelha anotada em sua documentação, indicando que eram “terroristas”. Era um recado aos legistas para produzir laudos falsos, ignorando indícios de execuções e torturas e confirmando as versões oficiais para a causa da morte, que falavam em atropelamento ou troca de tiros. “A característica comum dos laudos de necropsia é sempre confirmar a versão da autoridade policial que o solicitou. Atestavam lesões condizentes com o breve histórico constante das respectivas requisições de laudos, ignorando as lesões reais nos cadáveres, indicadoras de torturas severas que deram causa à morte”, contou a ex-vereadora Tereza Lajolo, relatora da CPI de Perus, à Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog.

Estatuto do sepultamento

Na vala de Perus, foram encontradas 1.049 ossadas – destas, 450 eram de crianças menores de dez anos, danificadas demais para serem identificadas. Os restos mortais foram encaminhados à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que não deu prosseguimento ao trabalho de identificação. A pedido dos familiares dos desaparecidos, houve uma intervenção do Ministério Público Federal (MPF), que obrigou o retorno das ossadas a São Paulo. Hoje, estão no Cemitério do Araçá, no aguardo de um destino.

Em 22 anos de idas e vindas de ossadas pelos corredores de diferentes órgãos públicos, apenas oito corpos da vala de Perus foram identificados, segundo os dados do MPF. Todos eram militantes políticos assassinados pelo governo militar: Antônio Carlos Biscalho Lana, Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Dênis Casemiro, Helber José Gomes Goulart, Frederico Eduardo Mayr, Flávio de Carvalho Molina, Luiz José da Cunha e Miguel Sabat Nuet.

“É necessário que se terminem os trabalhos de identificação das ossadas de Perus, quanto aos desaparecidos políticos, e que se dê uma destinação final àquelas ossadas, com um sepultamento digno”, afirma o relatório da Comissão Vladimir Herzog. O relatório pede a criação de um “estatuto do sepultamento”, para garantir que os corpos de indigentes só sejam sepultados ou cremados após os responsáveis terem usado todos os meios possíveis para identificá-los, principalmente testes de DNA. Segundo o texto, os governos atuais podem fazer sumir corpos de criminosos e moradores de rua, como o regime militar fazia com seus opositores nos anos 70, “já que as estruturas permaneceram intactas, mormente o IML, ligado à Secretaria de Segurança e não à Saúde, por exemplo”.

O relatório também pede a mudança dos nomes ligados à repressão e à tortura que ainda permanecem estampados nas placas de ruas paulistanas “batizadas em homenagem a torturadores, colaboradores e próceres da ditadura militar” (conheça algumas dessas localidades na pág. 44). A lei 15.717, criada pelo vereador Orlando Silva e pelo ex-vereador Jamil Murad (ambos do PC do B), sancionada em 23 de abril, vai ao encontro da sugestão, ao permitir alterar nomes de locais “quando se tratar de denominação referente à autoridade que tenha cometido crime de lesa-humanidade ou graves violações de direitos humanos”.

“Herança maldita”

Nem todos os legados dos anos autoritários podem ser eliminados com uma troca de placas. Uma das principais “heranças malditas” da ditadura, segundo o relatório da Comissão Municipal, foi deixada na polícia: “a cultura da violência e a aceitação natural da tortura como método de investigação, numa confusão ontológica entre polícia e segurança pública eficazes com o emprego irrefreado da violência e da tortura”.

A política de extermínio do Estado durante o regime miliar foi muito além dos opositores ao regime. Presos políticos que passaram pelo Presídio Tiradentes contam que costumavam acordar de madrugada com os gritos dos presos comuns prestes a serem assassinados pela polícia. “Eles eram tirados de lá gritando: ‘Políticos, políticos, socorro! O Esquadrão da Morte está nos levando’. Os membros do Esquadrão da Morte eram os mesmos que nos torturavam”, contou o militante Clóvis de Castro à Comissão Municipal da Verdade. Comandado por Sérgio Fleury, o Esquadrão da Morte era uma espécie de avô das atuais milícias: um grupo paramilitar formado por policiais que executavam suspeitos de crimes comuns.

A ditadura aumentou a presença militar nas forças de segurança, dando mais poderes às polícias militares e pondo-as sob o guarda-chuva do Ministério do Exército. Em 1969, um decreto-lei do governo federal tirou das ruas as Guardas Civis, substituindo-as pelos policiais militares. As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) surgiram no ano seguinte, com a missão de executar “ações de controle de distúrbios civis e de contraguerrilha urbana”.

O fim do regime militar não modificou a estrutura de policiamento, nem impediu que a Polícia Militar (PM) se envolvesse em uma série de chacinas que marcariam os anos da redemocratização, como os 111 mortos na Casa de Detenção, no Carandiru, em 1992, e os 21 mortos na comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, em 1993, além das dezenas de mortes atribuídas a grupos de extermínio como “Os Matadores do 18”, que atuariam na zona norte de São Paulo, e os “Highlanders”, na zona sul.

O maior dos massacres ocorreu em maio de 2006, quando o Estado comandou uma suposta reação aos ataques do crime organizado, que haviam matado 43 agentes públicos. A ação da polícia e de grupos de extermínio encapuzados multiplicou o número de vítimas, que em nove dias chegou a 493 mortos (mais do que a ditadura conseguiu eliminar em duas décadas). “Isso tudo é herança da ditadura”, afirma a jornalista Rose Nogueira, que, como presidente do Condepe, ajudou a montar uma comissão independente que analisou os homicídios de maio de 2006. Para ela, aqueles crimes repetiram o procedimento adotado décadas antes pela repressão política. “Os carrascos da ditadura diziam que, para cada agente do Estado que fosse morto, matariam outras dez pessoas”, conta Rose, que conheceu as torturas do regime autoritário atrás das grades do Dops (veja mais ao lado).

Três análises independentes, conduzidas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard apontaram indícios de execuções em centenas dos chamados “crimes de maio”, praticados tanto por policiais fardados em supostos confrontos, como por esquadrões da morte encapuzados. “O que aconteceu em maio de 2006 aqui em São Paulo foi uma barbaridade inominável”, afirmou o vereador Eliseu Gabriel na Comissão da Verdade.

A violência praticada pelos agentes do Estado também atinge os jornalistas, três décadas depois da morte de Vladimir Herzog. No ano passado, dois repórteres saíram do País por conta de ameaças recebidas após terem feito reportagens denunciando casos de violência policial: André Caramante, da Folha de S.Paulo, e Mauro König, da Gazeta do Povo, de Curitiba. Policiais também são suspeitos da morte dos jornalistas Rodrigo Neto de Faria e Walgney Carvalho, ocorridas neste ano na região do Vale do Aço (MG).

Ouvido pela Apartes, o sociólogo Luís Antônio Francisco de Souza, professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e coordenador do Observatório de Segurança Pública, afirma que a raiz da violência policial está no legado autoritário que vinculou polícias e Forças Armadas, confundindo as atividades policiais que deveriam ser de caráter civil com as essencialmente militares. “O modelo militar dá ênfase às estratégias de ocupação do território e ao uso da força letal, sobretudo armamento pesado. Estimula, evidentemente, o uso da força e aumenta os espaços para violações de direitos humanos”, afirma Souza. “Hoje, há consenso, entre pesquisadores e entre policiais, que devemos enfrentar os desafios de uma segurança desmilitarizada.”

A desmilitarização da PM como estratégia para combater as violações de direitos humanos foi defendida pelas conerências nacionais de Direitos Humanos, em 2008, e de Segurança Pública, em 2009, bem como pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano passado.

“São pessoas hipócritas que vêm falar da violência policial. É uma baita injustiça o que se faz com a Polícia Militar”, defende o vereador Coronel Paulo Telhada (PSDB), ex-comandante da Rota. Segundo ele, a polícia só usa a violência necessária para responder às ações dos criminosos. “Se a polícia matou 111 no Carandiru foi porque houve confronto”, diz. Para ele, o mesmo valeu para os crimes de maio de 2006. Telhada, que naquele ano ainda fazia parte da PM, diz que as centenas de mortes ocorreram em trocas de tiros. “Quem fala em execução é gente que nunca sentou a bunda numa viatura”, diz. “Quem atira na polícia vai morrer. Se o cara está atirando em mim, eu acerto na cabeça dele. Aliás, sou bom nisso. Fiz muito”, conta, rindo.

Para Telhada, não faz sentido falar em herança da ditadura militar no comportamento atual da polícia. “Se existe ranço de 64, não é da polícia. Hoje, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não tem um só policial que tenha trabalhado na ditadura militar”, afirma. A missão da polícia, segundo ele, sempre foi defender a população e combater o crime. “A Rota foi criada para combater o crime organizado, que nos anos 70 era o pessoal de esquerda, que assaltava banco, sequestrava, matava”, compara. O coronel afirma que há hipocrisia, também, nas críticas à ditadura: “A imprensa, por exemplo, apoiou 100% o golpe de 64 e hoje dá uma de joão sem braço”.

Cães de guarda

A comissão que leva o nome de Vladimir Herzog também analisou as relações entre os crimes da ditadura e a imprensa. “O golpe militar e a ditadura que se seguiu pós 64 foram uma ‘parceria’ civil-militar que teve nos áulicos empresários da grande imprensa seus ‘cães de guarda’”, afirma o relatório. Trajetórias de luta pela liberdade de expressão, como a de Herzog, foram mais raras do que a maioria das empresas jornalísticas gosta de admitir. “Muito se fala da resistência que a imprensa teve à ditadura militar. Se essa resistência ocorreu, foi por parte de alguns jornalistas, porque a grande imprensa colaborou fortemente com o processo que se inicia em 31 de março”, afirmou, em depoimento à Comissão, a historiadora Beatriz Kushnir, autora de uma tese de doutorado pela Universidade de São Paulo (USP) que deu origem ao livro Cães de Guarda.

Em vez de resistência, o que existiu, segundo a autora, foi um acordo entre as principais empresas jornalísticas e o Estado autoritário. Ela lembra que muitos dos censores que atuavam para a ditadura eram jornalistas, e que muitas vezes a proibição de divulgar uma informação não vinha do governo, mas dos proprietários dos veículos.

“Se vocês pesquisarem nos acervos da Censura de Diversões Públicas do Estado de São Paulo, no Arquivo Nacional de Brasília, vão encontrar uma correspondência entre Victor Civita (fundador da Editora Abril) e o diretor da Polícia Federal, mostrando que um funcionário da Abril foi a Brasília ajudar os censores a melhor censurar”, contou a historiadora. O principal exemplo de colaboracionismo com o regime militar analisado por Beatriz foi o do grupo Folha de S.Paulo, especialmente a Folha da Tarde, tão alinhada com os militares que ganhou o apelido de “Diário Oficial da Oban”.

A Folha da Tarde era considerada “o jornal com maior tiragem”, por causa da quantidade de “tiras” que passou a empregar como jornalistas, andando armados pela redação. As manchetes pregavam “amor, fé e orgulho” no regime e chamavam os opositores de “assassinos e inimigos do povo”. Notícias sobre a morte de ativistas políticos eram publicadas na Folha da Tarde quando eles ainda estavam vivos. Ivan Seixas conta que, nos dias em que era torturado com a família no DOI-Codi, teve certeza de que os militares iriam matar seu pai quando leu no jornal a notícia sobre a morte de Joaquim.

Denúncias de militantes afirmam que a colaboração do grupo Folha com a ditadura ia além das páginas do jornal: a empresa é acusada de ceder carros para emboscadas da Oban e, posteriormente, do DOI-Codi. Em depoimento à Comissão Municipal da Verdade, em 24 de abril deste ano, o ex-delegado da Polícia Civil Claudio Guerra contou que o proprietário do jornal, Otávio Frias de Oliveira, “visitava o Dops e era amigo do Fleury”.

Procurada pela Apartes, a assessoria de imprensa da editora Abril afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto. No caso da Folha, a versão da empresa sobre sua atuação no período ditatorial está no livro Folha Explica a Folha (Publifolha, 2012), da jornalista Ana Estela de Sousa Pinto. O livro confirma várias acusações feitas contra o grupo, mas põe algumas nuances. Segundo a obra, notícias falsas sobre mortes de militantes, como a de Joaquim Seixas, não foram divulgados apenas pela Folha da Tarde: todos os jornais do período publicaram a versão oficial do governo. Carlos Caldeira, sócio de Frias na Folha, “tinha afinidade com integrantes do regime militar e era amigo do coronel Erasmo Dias”. No caso de Otávio Frias, segundo Ana Estela, a família do empresário passou a ser escoltada por delegados do Deops após ser ameaçado pela Aliança Libertadora Nacional (ALN), grupo armado de oposição à ditadura. Sobre o empréstimo de carros para Oban e DOI-Codi, “a direção não nega a possibilidade de a colaboração ter ocorrido, mas sem o conhecimento da empresa”.

Crime e castigo

Após o final da CPI de Perus, parentes de desaparecidos procuraram o Ministério Público Federal para forçar o Estado a retomar os trabalhos de identificação das ossadas, que estavam paralisados. Conversando com as famílias, os procuradores descobriram que elas queriam mais. “Entendemos que eles não queriam do Ministério Público apenas identificação de ossadas, queriam justiça”, relembra a procuradora Eugênia Augusta Gonzaga Fávero. Pesquisando o tema, ela descobriu que “nunca houve no Brasil um único procedimento criminal apurando todas essas mortes”. A partir disso, Eugênia e outros procuradores do MPF passaram a mover ações civis e ações penais públicas pedindo a punição de responsáveis por crimes contra a humanidade. Foi em uma dessas ações que a Justiça reconheceu o coronel Ustra como torturador.

O relatório da Comissão Municipal da Verdade apoia a punição aos crimes da ditadura e defende que a Lei de Anistia, de 1979, criada para perdoar os crimes políticos, não pode ser usada para encobrir violações praticadas pelo Estado. “Agente de um Estado que sequestra, tortura, estupra, mata presos políticos, não está cometendo nenhum crime político, ele está cometendo um crime comum”, afirma o relatório.

A punição para os crimes de hoje só pode vir com a punição dos crimes de ontem. É o que Kathryn Sikkink, especialista em direitos humanos da Universidade de Minnesotta, aponta em seu livro The Justice Cascade, que analisou o impacto da redemocratização em cem nações, entre os anos de 1980 e 2004. “Países que processaram os responsáveis pelas violações de direitos humanos, como Argentina e Chile, registraram os maiores avanços nos direitos humanos, enquanto países como o Brasil, que não fez os líderes autoritários prestarem contas de seus atos, têm os níveis mais altos de violência”, afirma a autora em artigo no The New York Times.

Para a militante Débora Maria da Silva – que fundou o grupo Mães de Maio, de combate à violência policial, após o assassinato do filho, em maio de 2006 – a violência impune não para nunca de produzir mortes. À Apartes, ela afirmou que “se os crimes da ditadura tivessem sido punidos, os crimes de maio de 2006 não teriam ocorrido. Se os crimes de maio de 2006 tivessem sido punidos, os grupos de extermínio não estariam matando hoje nas periferias”.

Arquivo Público do Estado de São Paulo

“Tortura é para sempre”

Maria Amélia de Almeida Telles, militante

Fui militante praticamente a minha vida inteira. Em 1972, dia 28 de dezembro, eu e meu marido fomos presos. Em seguida, foram à minha casa e sequestraram minha irmã e os meus dois filhos – minha filha com cinco anos de idade e o meu filho com quatro. Ficamos na Operação Bandeirantes.

No segundo dia, já estavam os meus filhos dentro da sala de tortura. Eu estava amarrada na cadeira do dragão [instrumento de tortura, era uma cadeira que dava choques], sem roupa, urinada, com fezes, com vômito, e meus filhos foram colocados dentro dessa sala da Operação Bandeirantes. Eles ficaram ali durante uns 10, 15 dias – iam e voltavam. Minha irmã foi torturada, grávida de sete meses.

Então eu sou testemunha ocular, sim, da história. Infelizmente, carrego isso comigo. Desde aquela época, eu tenho um compromisso de, junto com famílias, com amigos, com pessoas que apoiam, que se interessam, buscar a história dos mortos e desaparecidos políticos.

Os meus filhos são traumatizados até hoje. Tortura é para sempre.

Trechos de depoimento à Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, em 19/7/12

“Quem fez terrorismo foi o Estado”

Rose Nogueira, jornalista

Fui presa diretamente pelo Dops, delegado Fleury, em 1969. Passei por tantas outras coisas horríveis, mas a maior foi a separação do meu filho, que tinha um mês de idade. Como eu tinha leite no peito, eles me chamavam de Miss Brasil [nome de uma vaca premiada na época] ou de vaca terrorista. Era uma sujeira. Fiquei quase 50 dias no Dops sem tomar banho, sangrando e com leite escorrendo.

Como consequência das torturas, nunca mais pude ter filhos, porque tive uma infecção puerperal.

A Folha da Tarde, que era a minha empregadora, foi informada sobre onde eu estava, mas me deu abandono de emprego, embora eu estivesse em licença-maternidade.

Desde que saí da prisão, resolvi ser defensora dos direitos humanos. Temos de lembrar que luta de resistência é universal. Está na Bíblia, está na Carta dos Direitos do Homem da Revolução Francesa e da Revolução Americana, na Carta da ONU de 1948, na Convenção de 1993, etc. Resistir à tirania é um dos direitos do homem, e foi o que fizemos. Quem fez terrorismo foi o Estado brasileiro e quem fez luta armada foi a ditadura contra o governo brasileiro. Nós fizemos a luta de resistência.

Trechos de depoimento à Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, em 17/9/12

“Parecia um hospício, não um quartel”

Gilberto Natalini, vereador

Entrei na Escola Paulista de Medicina em 1970. Não tinha ainda completado 17 anos. Organizei-me com outros estudantes que lutavam para conquistar determinadas prerrogativas que tinham sido tiradas do movimento estudantil. Em 1972, fui preso. Agrediram meu avô e minha avó, que intervieram para me defender. Eles agrediram até um tio paraplégico, tadinho; andava de muletas.

Fiquei vários meses no DOI-Codi e fui muito torturado. Fui um dos que tiveram a honra e a satisfação de apanhar pessoalmente do Coronel [Carlos Alberto Brilhante] Ustra [comandante do DOI-Codi entre 1970 e 1974]. Durante uma noite inteira me colocou nu em cima de duas latinhas de leite Ninho, com os fios de choque ligados no corpo. Jogavam água com sal na gente e metiam choque em cima. Ele me bateu com uma vara de um cipó chamado gurumbumba, que dá até nó, mas não quebra. Ele me bateu durante horas e mais horas naquela noite e eu nunca mais me esqueci disso. Chamavam os soldados de plantão para me verem apanhando e me faziam declamar poesia, juras ao Exército brasileiro. Na verdade, parecia um hospício, não parecia um quartel de Exército da minha Pátria.

Fui absolvido por unanimidade no Tribunal Militar. Não havia nenhuma prova de nada contra mim. Perguntei ao coronel que presidiu o inquérito: “Coronel, e tudo o que eu sofri no DOI-Codi?” Ele disse: “Aqui o senhor não reclama muito, senão a gente manda o senhor de volta para experimentar mais um pouco”.

Trechos de depoimento à Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, em 12/7/12

A composição da Comissão Municipal da Verdade:

|

1ª fase |

11/4/2012 até o final do ano (Resolução nº 879/2012) |

2ª fase |

6/3/2013 até 16/5/2014 (Resolução nº 2/2013) |

| Presidente: Ítalo Cardoso (PT) Relator: Eliseu Gabriel (PSB) Vice-presidente: Gilberto Natalini (PV) Demais integrantes: Aguinaldo Timóteo (PR), Jamil Murad (PC do B), José Rolim (PSDB), Juliana Cardoso (PT) |

Presidente: Gilberto Natalini (PV) Relator: Mario Covas Neto (PSDB) Vice-presidenta: Juliana Cardoso (PT) Demais integrantes: José Police Neto (PSD), Laércio Benko (PHS), Ricardo Young (PPS), Rubens Calvo (PMDB) |

||

As Propostas

CONHEÇA PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO RELATÓRIO DA PRIMEIRA FASE DA COMISSÃO MUNICIPAL DA VERDADE VLADIMIR HERZOG:

À CMSP:

Produzir legislação que permita mudar nomes de ruas que homenageiam personalidades da ditadura

Às comissões da verdade:

Solicitar ao Congresso a elaboração de um estatuto de sepultamento, exigindo uso de exames de DNA e outros meios na identificação dos cadáveres de indigentes

Criar comissões de estudo para propor uma reformulação das polícias

À Prefeitura de São Paulo:

Terminar a identificação das ossadas de Perus e dar destinação final às ossadas no Cemitério do Araçá

Tombamento do antigo espaço do DOI-Codi, na Rua Tutoia

Ao Governo de São Paulo:

Transferência do Instituto Médico Legal para a Secretaria da Saúde Retirada das acusações das fichas de antecedentes de ex-presos politicos

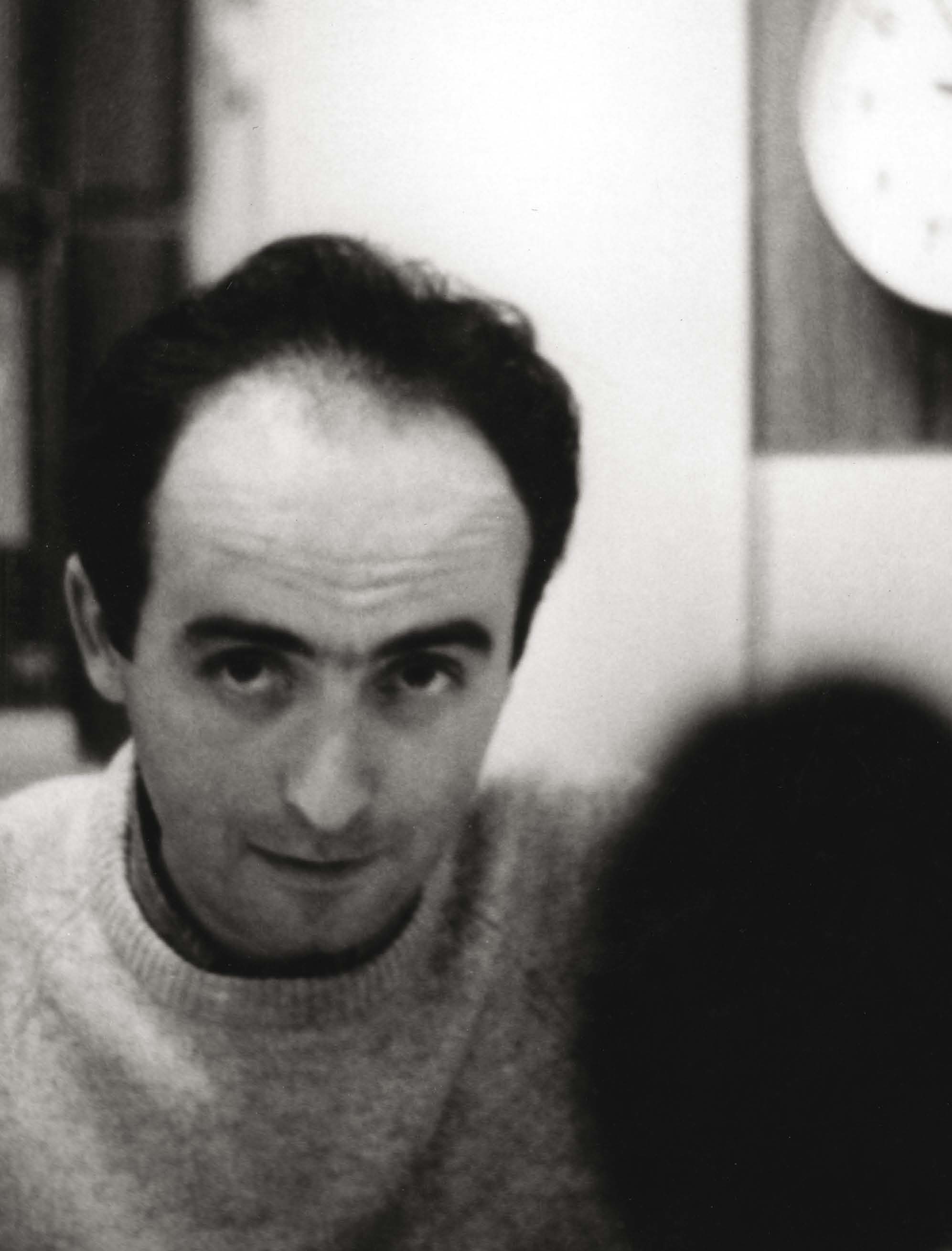

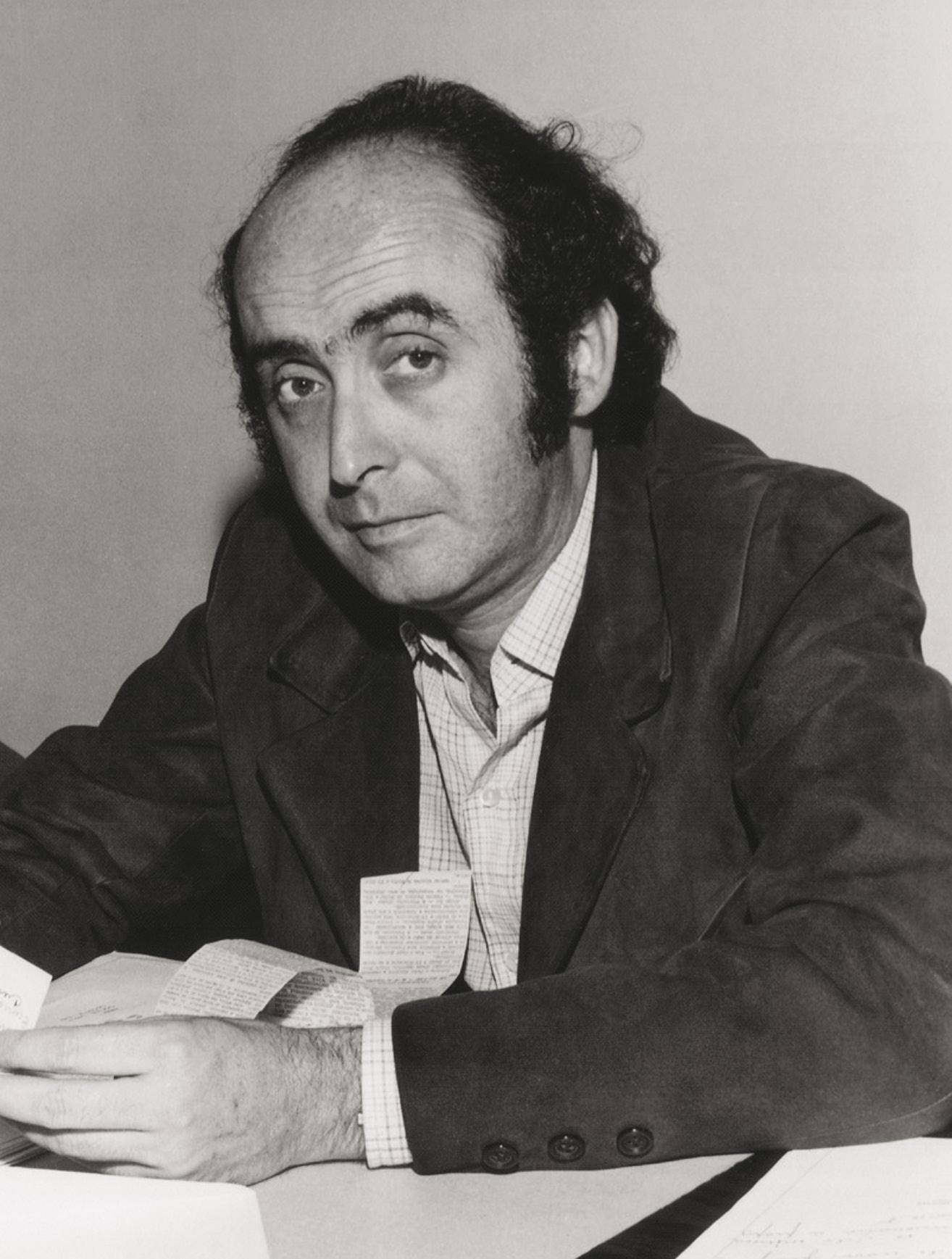

“A arma de Herzog era a caneta”

A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, marcou o início do fim da ditadura brasileira. Diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, ele havia se apresentado um dia antes na sede do DOI-Codi, atendendo a uma intimação para esclarecer suas ligações com o Partido Comunista. Ali, foi torturado até a morte. O jornalista era casado com a publicitária Clarice Herzog, com quem teve dois filhos, Ivo e André.

Os militares divulgaram que Vlado havia se suicidado, e tiraram uma foto do seu corpo enforcado para corroborar a armação. Seis dias após a morte, um ato ecumênico na Catedral da Sé, celebrado pelo cardeal Paulo Evaristo Arns, pelo rabino Henry Sobel e pelo pastor protestante

James Wright, reuniu cerca de 8 mil pessoas. Foi o começo de uma onda de protestos que acabaria levando o presidente Ernesto Geisel a intensificar o processo de abertura política.

Nascido na Croácia, então parte da Iugoslávia, em 27 de junho de 1937, Vlado veio para o Brasil com cinco anos, junto com os pais que fugiam do nazismo. Formou-se em filosofia na USP e começou no jornalismo como repórter do jornal O Estado de S.Paulo. Após o golpe de 1964, mudou-se com Clarice para a Inglaterra, onde trabalhou na BBC. De volta ao Brasil, em 1968, atuou na revista Visão antes de ser chamado para comandar o jornalismo da Cultura.

“Ao contrário de tantos outros que também tombaram, Herzog nunca pegou numa arma. Sua arma de trabalho era uma caneta. Foi com ela que lutou e por conta dessa arma foi assassinado”, afirma o ex-vereador Ítalo Cardoso, presidente da primeira fase da Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog. Neste ano, a CMSP promulgou projeto de lei assinado por Ítalo e pelos vereadores Claudinho de Souza (PSDB), Dalton Silvano (PV), José Police Neto (PSD) e Toninho Paiva (PR), que deu o nome de Herzog para a praça situada ao lado do Palácio Anchieta, sede da CMSP.

SAIBA MAIS

Livros

Vala Clandestina de Perus: Desaparecidos Políticos, um Capítulo não Encerrado da História Brasileira. Vários autores. Instituto Macuco, 2012.

Cães de Guarda: Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988. Beatriz Kushnir. Boitempo, 2004.

Combate nas Trevas – A Esquerda Brasileira: das Ilusões Perdidas à Luta Armada. Jacob Gorender. Perseu Abramo, 1987.

Filmes

1964 – Um Golpe Contra o Brasil. Alípio Freire. 2013.

A Noite que Durou 21 Anos. Camilo Tavares. 2013.