Fausto Salvadori • fausto@saopaulo.sp.leg.br

Publicada originalmente em jan/2019

A vida era dura para as 80 almas que habitavam a vila de São Paulo de Piratininga, um lugarejo pobre e predominantemente rural, circundado por um muro de taipa coberto de sapé, em permanente tensão com os povos indígenas da região – alguns aliados dos portugueses e outros inimigos declarados, que lutavam para expulsar os colonizadores de suas terras.

Criada entre os dias 31 de março e 5 de abril de 1560, a Câmara Municipal da vila nem ao menos tinha uma sede própria: as sessões ocorriam nas casas dos legisladores. O arquiteto Wilson Maia Fina conta no livro Paço Municipal de São Paulo (Anhambi, 1962) que, para participar das sessões, os vereadores precisavam percorrer longas distâncias “indo [de] um lado a outro com o livro debaixo do braço, pisando o chão rústico em míseras sandálias ou, às vezes, com botas surradíssimas, quando não de pés descalços”, isso numa época em que os caminhos paulistanos podiam se cobrir de geadas e até de neve (conforme relato do historiador Afonso Taunay).

Em seus primeiros três séculos de existência, a Câmara Municipal tinha poderes bem diferentes dos atuais. Como o iluminismo ainda não tinha surgido para sonhar com a ideia de separação entre poderes, as câmaras dos municípios brasileiros reuniam todos os poderes de uma vez. Além de fazer as leis, como o atual Legislativo, os vereadores comandavam a polícia e garantiam o cumprimento da legislação, práticas típicas do Poder Executivo, e ainda julgavam, como faz hoje o Judiciário.

Vivendo em uma vila isolada, situada no topo da Serra do Mar, que funcionava como uma muralha de 780 metros de altura, os vereadores tinham pouco contato com o poder central da metrópole portuguesa e acabaram assumindo para si toda a autoridade local. Em tese, todos deveriam seguir as Ordenações, conjunto de leis estabelecidas pelo poder real português, a partir do século 15, para tratar do direito judiciário, administrativo, penal e civil. Mas a prática, naquele pedaço de terra brasileira tão afastada de Portugal, acabava sendo outra. A documentação revela que os vereadores ao longo do século 16 não possuíam nem um único exemplar do livro com as leis portuguesas. Segundo as atas, as Ordenações chegaram à Câmara paulistana no século seguinte, mas em 1655 um procurador se queixava de que se encontravam em mau estado. “Essas informações revelam, portanto, que muitas das decisões tomadas não dependeram das Ordenações”, explica o historiador Ubirajara de Farias Prestes Filho, supervisor do Arquivo Geral da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP).

Assim, os poderes dos vereadores eram imensos. Assinavam tratados internacionais de comércio com as vilas da América Espanhola, declaravam guerras e ainda ditavam o valor da moeda local. “Todo o poder político sobre o cidadão era exercido pela Câmara. O fato de haver menos poderes no Brasil tornava maior a força das vilas da colônia em geral”, afirma o historiador Jorge Caldeira.

Naquela época, havia mais democracia nas vilas do Brasil-colônia do que na Europa, segundo Caldeira. Enquanto em terras europeias os monarcas reinavam absolutos e transmitiam seu poder aos filhos, por aqui os governantes eram eleitos. Nem todos, porém, tinham direito a participar das eleições. Votar e ser votado era coisa de “homens bons”, ou seja, donos de terras e escravos (“só deixavam de ser homens bons os operários, os mecânicos, os degredados, os judeus e os estrangeiros”, segundo Afonso Taunay). As eleições para os membros da Câmara ocorriam a cada três anos, quando eram selecionados três juízes, seis vereadores e três procuradores. Não trabalhavam todos de uma vez: a cada ano, um sorteio definia os nomes de um juiz, dois vereadores e um procurador para atuar naquele período. Também compunham a Câmara um almotacel (fiscal), um escrivão e um porteiro.

Goteiras e telhado que desabava – a primeira sede

Em 1575, cansados de usar as próprias casas como local de reunião, os vereadores deram início a uma construção destinada a abrigar a primeira sede da Câmara, na época chamada de Paço do Concelho, e também a cadeia. O responsável pela obra, Álvaro Anes, fez questão de entregar o imóvel apenas com as paredes de taipas de pilão, sem a palha que serviria de telhado. Temendo um calote dos vereadores, disse que só concluiria a obra quando recebesse o pagamento. O temor era justificado: o poder público da época era tão pobre que um procurador da Câmara chegou a vender portas dos muros que cercavam São Paulo para conseguir algum dinheiro.

Depois que os vereadores pagaram a Anes parte do valor devido, ele começou a fazer a cobertura do telhado, mas desistiu de concluir a obra quando os vereadores pararam de pagar. Sem reboco nas paredes e com o telhado inacabado, a primeira sede foi inaugurada em 14 de abril de 1576. A construção era dividida em três partes: numa extremidade ficava a Casa do Concelho; na outra, o depósito; no centro, a cadeia. A localização é desconhecida: os historiadores especulam que ficasse próxima ao atual Pateo do Collegio, na região central.

Não foi um início dos mais confortáveis. Por mais que os vereadores mandassem cobrir o telhado com mais palha, o desgaste provocado por sol, vento e chuva agia mais rápido e abria grandes buracos na cobertura. No mesmo edifício, funcionava a cadeia: às vezes, havia presos no prédio, mas não carcereiros, o que obrigava os vereadores a fazer as sessões, mais uma vez, nas casas uns dos outros. Quando chovia, a água escorria pelas paredes.

As sessões ocorriam a cada quinze dias, aos sábados. Estar doente não era desculpa para faltar: quando um dos vereadores adoecia, os outros iam até sua casa fazer a sessão. “Preferiam atravessar distâncias, indo à casa do companheiro doente, a não fazer vereança”, conta Maia Fina.

Em 1581, a sede recebeu cobertura de telhas, que não durou muito. Em 1583, as sessões já haviam voltado para as casas dos vereadores, porque o telhado, tomado por “bicho e caruncho”, havia caído. Uma reforma concluída em 1593 cobriu a sede de telhas e permitiu que os vereadores voltassem para o local, onde permaneceram por dois anos, até que um pedaço do telhado despencou, marcando o fim da primeira sede da Câmara Municipal paulistana.

A segunda sede e um controvertido retrato

As sessões só deixaram de ser feitas nas casas e pousadas dos vereadores em 23 de fevereiro de 1619, quando conseguiram inaugurar a segunda sede da Casa do Concelho e da cadeia. Sem dinheiro para construir uma sede do zero, preferiram comprar uma das 100 casas existentes na vila, pertencente a Francisco Roiz Velho e localizada, possivelmente, na Rua São Bento.

O edifício foi retratado em um quadro a óleo do artista José Wasth Rodrigues, em uma obra considerada “por muito tempo a mais significativa representação do prédio da Câmara no período colonial”, segundo o historiador Ubirajara Prestes Filho. Apesar disso, é possível que o retrato feito por Wasth seja diferente do prédio real. É que o artista realizou a pintura no início do século 20, baseando-se em um desenho rabiscado pelo governador do Paraguai, dom Luiz de Céspedes Xeria, que em 1628 passou pela vila de São Paulo. Wasth acreditava que o desenho do governador retratava o Paço do Concelho, mas pode ter se enganado. O arquiteto aponta que as atas da Câmara Municipal do século 17 mencionavam que a sede possuía um balcão, um alpendre e um pavimento superior, elementos que nem de longe apareciam no rabisco do governador e nem no retrato tardio de Wasth.

Um retrato do rei – e um pedido de uma sede melhorzinha

Passadas mais de duas décadas, a sede estava com as paredes e o telhado cheios de buracos. Os presos detidos na cadeia volta e meia fugiam na maior tranquilidade. Havia chegado a hora de alugar uma nova sede para a Câmara e a cadeia, e a escolhida foi uma casa pertencente ao falecido morador Belchior de Godoy. A primeira sessão foi realizada em 10 de novembro de 1653. O espaço para a cadeia foi construído no ano seguinte. Era uma casa precária até para os padrões daquele tempo: numa época em que a maioria das residências já tinha telhados, a sede ainda tinha cobertura de palha. Hoje, ninguém sabe onde ficava.

A partir de 1709, a larga autonomia da Câmara Municipal paulistana começa a diminuir, com a criação da Capitania de São Paulo. Como representante do poder central português, o capitão-mor passava a ter uma autoridade que contrastava com a dos vereadores. “Os dois poderes se sobrepunham e brigavam, pois não havia uma separação clara entre eles. Foi assim até o fim da vida colonial”, relata Jorge Caldeira.

Dois anos depois, a vila de São Paulo de Piratininga foi elevada, por ordem do rei português dom João V, à categoria de cidade. Em agradecimento, os paulistanos penduraram um retrato do monarca na “sala de vereança”, que passou a se chamar Senado da Câmara. Aproveitando-se disso, o ouvidor-geral escreveu numa carta a dom João que os vereadores da nova cidade mereciam uma sede mais apropriada, onde “melhor pudessem guardar carinhosamente o seu retrato”. Deu certo. O rei concordou em destinar uma soma à construção de uma sede para o Paço do Concelho.

No Largo São Francisco, presos fugiam com os carcereiros

Construída no Largo São Francisco, a nova sede foi inaugurada em 19 de novembro de 1720. Funcionava em um sobrado: os vereadores se reuniam no pavimento superior e, no andar de baixo, ficava a cadeia. A partir de 1741, passou a abrigar também o açougue.

Logo após a inauguração, os vereadores viram problemas na segurança do edifício e pediram novas obras ao construtor, Góis e Moraes, que se recusou a executá-las, afirmando que havia cumprido sua parte no contrato. A briga se prolongou por anos e terminou com a vitória de Moraes.

Parece, contudo, que os vereadores tinham razão quanto à falta de segurança do local, especialmente no que dizia respeito aos presos, que não encontravam dificuldades para fugir da cadeia do novo prédio. Com a passagem dos anos e a decadência do edifício, as fugas e as rebeliões dos detentos tornaram-se tão comuns que os carcereiros escolhidos para mantê-los nas prisões não aguentavam ficar em sua função e volta e meia fugiam – às vezes, junto com os presos. Sabendo das deficiências da prisão, o capitão general da Capitania de São Paulo tomou a decisão de não deixar ali os presos considerados mais perigosos: quem tivesse penas mais altas era transportado para a fortaleza da cidade de Santos.

Chegou um momento em que os vereadores deixaram de frequentar a sede do Largo São Francisco, pois o edifício apresentava tantos problemas que temiam que desabasse, e retomaram a tradição de utilizar casas particulares para as sessões. Em 1770, o prédio foi demolido.

Aluguel na Rua do Carmo

No mesmo ano, a Câmara voltou a ter uma sede própria, em uma casa alugada na Rua do Carmo. A primeira sessão ocorreu em 2 de junho de 1770. Vereadores e detentos passam a ocupar locais diferentes, com a instalação da cadeia em um outro prédio, na Rua São Bento, também alugada pelo poder municipal. Mas por pouco tempo: em 1773, com o objetivo de cortar gastos, os presos foram transferidos para o porão da sede da Rua do Carmo. O primeiro carcereiro desta cadeia recebeu autorização para fazer um quarto no local, mas foi muito além: derrubou uma parede para acomodar a família e instalou uma criação de porcos no quintal. O carcereiro teve o mesmo fim dos homens e mulheres que vigiava: acabou preso por ordem dos vereadores.

Em 1775, devido ao aumento no número de presos, o governador da Capitania ordenou que a cadeia ocupasse também as casas contíguas à sede da Rua do Carmo, junto à Igreja da Misericórdia e pertencentes à Santa Casa. Dois anos depois, a Câmara mudou-se para um sobrado alugado na mesma rua, indo, no ano seguinte, para uma propriedade do Santíssimo Sacramento da Vila de Parnaíba, em local hoje desconhecido.

O prédio, que já era velho, foi arrasado pelas chuvas de 1781, que arrastaram a varanda, demoliram o piso e arruinaram o balcão. Os vereadores, então, tentaram sair de seu prédio desfeito para uma casa no Largo da Sé, pertencente à Ordem Terceira de São Francisco, nova e com boas acomodações. Mas acabaram comprando uma briga com o cônego João Ferreira de Oliveira, um dos homens mais ricos da cidade, que estava de olho no mesmo imóvel. Chamado a resolver a questão, o governador da Capitania, para não favorecer nenhuma das partes, resolveu ele próprio ir morar na casa da Sé.

Enfim, “uma linda construção”

As condições vividas pelos presos paulistanos eram péssimas. Por essa época, um voto de resolução dos vereadores afirmou “estarem os pobres presos como em montão por caberem na dita cadeia por ser pequena e estar arruinada, e estarem os pobres presos morrendo” como justificativa para a necessidade de uma nova cadeia. Não era uma preocupação com os direitos humanos, conceito inexistente à época, mas com a saúde pública. Afirma Maia Fina que “a cadeia pequena como era não oferecia espaço a todos eles e que amontoados como porcos viviam em franca promiscuidade oferecendo perigo à saúde pública”. De tudo isso, saiu a decisão de alugar um imóvel na Rua Direita para receber parte dos presos, em 1783.

Em seguida, foi a vez de o poder municipal voltar a construir um prédio próprio para abrigar o Paço do Concelho, a cadeia e o açougue. Após três anos, o prédio foi inaugurado em 1787 no Largo de São Gonçalo, atual Praça João Mendes. Na época da inauguração, o telhado tinha goteiras, faltava revestimento nas paredes e a parte de baixo, destinada ao açougue, ainda estava por fazer. A instalação definitiva ocorreu em 1789, com a mudança dos papéis e do arquivo.

Era um imenso casarão assobradado, com a frente voltada para o Largo. No andar superior, onde funcionava a Câmara, havia nove janelas, um balcão central, um sino e a imagem do padroeiro da edilidade. Sobre ele, no encontro das empenas, ficava o brasão real. A parte inferior destinava-se à cadeia. As janelas das celas eram protegidas por fortes grades de ferro.

A Câmara funcionou nesse endereço durante 103 anos. Em relação aos “pardieiros” (expressão usada por Maia Fina) que a Câmara Municipal havia ocupado antes, a sede da Praça João Mendes foi uma evolução. O viajante e botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, em seu livro Viagem à Província de São Paulo, citado por Maia Fina, chama a sede de “uma linda construção” e elogia o hábito brasileiro de instalar as cadeias junto às casas da Câmara, pois “um motivo de regularidade exige que elas tenham janelas idênticas às do resto do edifício do que resulta serem as mesmas bem arejadas”. E observa: “Em São Paulo, como em outras localidades do Brasil, os presos podem ficar nas janelas das prisões conversando com quem passa na rua”.

Apesar da boa impressão que provocou no viajante francês, o edifício tinha problemas que exigiram a realização de diversas reformas e obras de embelezamento ao longo dos anos. Muitas dessas obras foram feitas na esteira da elevação de São Paulo à condição de província, por conta da criação do Reino Unido de Portugal-Brasil e Algarve, por dom João VI, após a vinda da família real para o Brasil, em 1808.

Um novo papel para as câmaras municipais

Após tornar-se independente de Portugal, em 1822, o Brasil promoveu uma grande mudança na sua estrutura administrativa. A primeira Constituição, outorgada pelo imperador dom Pedro I em 1824, e a Lei de Regimento dos Municípios, em 1828, modificaram as atribuições das câmaras municipais, que passaram a ter poderes bem mais limitados. Nunca mais os poderes municipais iriam declarar guerras, fazer acordos internacionais ou definir o valor da moeda.

O País passou a ter uma divisão entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (além de um quarto, o Moderador, exercido pelo imperador) e as câmaras, em tese, passaram a ser “corporações meramente administrativas”, sem funções judiciárias. O número de vereadores passou a ser de nove nas cidades e sete nas vilas, eleitos por voto direto, e o mandato eletivo aumentou para quatro anos. As câmaras municipais passaram a ficar sob tutela dos poderes legislativos superiores, que limitaram sua atuação: no nível estadual, os Conselhos Gerais da Província, mais tarde chamados de Assembleias Legislativas Provinciais (estaduais) e, no nível federal, a Assembleia Geral, dividida em Senado e Câmara dos Deputados. O Conselho Geral da Província, por sinal, foi se instalar na sede do Largo de São Gonçalo, junto com a Câmara Municipal, a cadeia e as sessões do júri.

No nível local, contudo, as câmaras municipais continuaram a reunir características dos três Poderes ao longo de todo o período monárquico. “As vilas continuaram administradas como eram nos tempos coloniais, com uma mistura dos três poderes. Não houve no Império uma legislação própria que dividisse os poderes municipais [em Executivo, Legislativo e Judiciário], nem que delimitasse de alguma forma. A legislação comum continuou não na Constituição brasileira, mas na prática, na jurisdição”, afirma Jorge Caldeira.

A tentativa de criar um cargo de prefeito para a cidade de São Paulo, por exemplo, não foi para a frente. O Conselho Geral da Província bem que tentou: em 1835, aprovou uma lei que previa a criação do cargo de prefeito, a ser indicado pelo presidente (equivalente a governador) da Província. Era uma função de pouco poder real, que obedecia a muitos e mandava em poucos. Subordinado ao Conselho Geral do Governo, por um lado, e à Câmara Municipal, por outro, tinha sob sua chefia apenas a guarda municipal e os empregados do Município. O primeiro homem indicado para a função foi o militar Luís Antônio de Souza Barros, que se demitiu tão logo tomou conhecimento das condições de trabalho – e, se aparentemente nunca chegou a entrar em exercício no cargo, hoje dá nome a uma das principais avenidas de São Paulo, a Brigadeiro Luís Antônio.

Pegos no fogo cruzado das disputas entre o município e a província, os prefeitos não duravam nos cargos. Além de Luís Antônio, a cidade teve outros quatro ao longo de um ano – um deles durou apenas 10 dias. Em 1838, a resistência dos vereadores levou a Assembleia da Província a extinguir a função de prefeito, que só voltaria a dar as caras após o fim da Monarquia.

Adeus, cadeia

A convivência entre os presos e os legisladores da Câmara Municipal e da Assembleia Provincial às vezes gerava conflitos. Em 1842, uma tentativa derrotada de rebelião dos paulistas contra o imperador dom Pedro II terminou com vários presos, que encheram o prédio do Largo de São Gonçalo. Devido à superlotação da prisão, que reunia 100 presos num espaço onde cabiam 50, “uns sobre os outros”, os vereadores passaram a fazer as sessões da Câmara em duas salas que serviam de hospital no Convento da Rua do Carmo, ao longo de dois anos. Em 1844, o imperador anistiou os revoltosos, esvaziando a cadeia, e os vereadores puderam voltar para sua sede.

Nas décadas seguintes, o Paço do Concelho testemunhou seguidos surtos de varíola – também chamada de bexiga, por causa das pústulas que a doença espalha no corpo de suas vítimas – irromperem entre os detentos. Quando isso acontecia, o plenário era convertido em enfermaria e os vereadores, obrigados a fazer as sessões na casa do presidente da Câmara. Em 1875, o governo fechou a cadeia do edifício do Largo de São Gonçalo – então chamada de Prisão Central de Retenção – e transferiu todos os prisioneiros para a Casa de Correção, uma penitenciária recém-construída no bairro da Luz. A medida separou definitivamente vereadores e presos, encerrando a tradição de três séculos em que Câmara e Cadeia dividiam o mesmo teto.

Com a República, divisão de poderes

Com o fim do regime monarquista e a chegada da República, em 1889, as províncias ganharam maior força política, com os governadores que passaram a ser eleitos, e não mais indicados pelo chefe de Estado, como era nos tempos do imperador. Um ano após a proclamação, a Câmara Municipal, com seus 13 vereadores, foi dissolvida e substituída por um Conselho de Intendência Municipal, formado por nove homens.

As eleições para uma nova Câmara Municipal ocorreram apenas em 1892, quando os paulistanos escolheram 16 vereadores para um mandato de três anos. Apesar das eleições, era uma democracia para poucos: podiam votar somente homens, maiores de 21 anos, nascidos no Brasil e alfabetizados, o que excluía boa parte da população paulistana, formada por analfabetos e imigrantes.

O sobrado da Rua do Tesouro

Os primeiros vereadores da República se instalaram, em 1893, em um sobrado mal conservado na Rua 15 de Novembro, pertencente ao Conde de São Joaquim. Era para ter sido uma acomodação provisória, mas durou três longos anos, período em que os vereadores tiveram que conviver, segundo Maia Fina, com as águas das chuvas que entravam “pelo telhado apodrecido, pelas calhas e condutores roídos, pelas paredes trincadas, pelos desvãos das portas e janelas”. Acima dos vereadores, “o soalho do andar superior todo esburacado permitia comunicação com o andar inferior pelas fendas abertas nas largas tábuas”. Aos seus pés, “o piso inferior era uma calamidade”.

Enlarge

Começou, então, um vai-e-vem de sedes provisórias. Em 1896, os vereadores se mudaram para um prédio alugado na Rua Marechal Deodoro e, um ano depois, para um prédio no Largo São Bento. Até que, em 1897, o presidente da Câmara informou aos membros que o governo do Estado havia resolvido ceder para a edilidade o prédio onde funcionava o Tesouro do Estado, situado na esquina das ruas 15 de Novembro e Álvaro Penteado, com a entrada principal na Rua do Tesouro. Era um sobrado de dois andares, em estilo clássico, com largas janelas.

Por essa época, a República trouxe outra novidade: a separação entre os Poderes. São Paulo passou a ter um prefeito com poder real, responsável pelo Executivo, enquanto a Câmara cuidava exclusivamente do Poder Legislativo. Em 1899, o vereador Antonio Prado tornou-se o primeiro prefeito de São Paulo do período republicano.

Na década seguinte, os poderes municipais desenvolveram um ambicioso plano para um grandioso prédio do Paço Municipal, com projeto assinado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, que abrigaria tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, na atual Praça da Sé. O projeto teve sua pedra fundamental lançada em 1911 e as fundações chegaram a ser construídas, mas as obras acabaram paralisadas, dois anos depois, por causa da pressão da Igreja Católica, que preferia erguer uma igreja no local. Os católicos venceram a disputa e construíram a Catedral da Sé.

Palacete Prates

Como o sobrado da Rua do Tesouro já se revelava pequeno para acomodar a Prefeitura e a Câmara Municipal, os dois poderes resolveram alugar um prédio recém-construído na Rua Líbero Badaró, pertencente ao Conde Prates, e originalmente pensado como um edifício comercial. O contrato de locação foi assinado em 1914 pelo prefeito Washington Luís. Os poderes municipais ocuparam um dos dois prédios gêmeos que faziam parte do plano de reurbanização do Vale do Anhangabaú (concebido pelo urbanista francês Joseph Bouvard), projetados pelo engenheiro Samuel das Neves e por seu filho, o arquiteto Cristiano Stockler das Neves. No prédio, além do Plenário Municipal e do Executivo, alojaram-se diversas repartições técnicas da Prefeitura, ocupando toda a área que ia do porão ao sótão.

Palacete Prates, na Líbero Badaró, onde a Câmara esteve até 1969 | Acervo CMSP

Anos depois, o prefeito que havia levado a Câmara Municipal para o Palacete Prates ocupava o cargo de presidente da República, quando explodiu a Revolução de 1930. Em outubro, o movimento depôs Washington Luís e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a República Velha. O novo governo, liderado por Getúlio Vargas, nomeou interventores para administrar São Paulo e fechou a Câmara Municipal.

Breve passagem pelo Palácio do Trocadero

Durante a presidência de Vargas, a Câmara Municipal voltaria a funcionar por pouco mais de um ano. Pressionado pelo movimento constitucionalista de 32 encabeçado por São Paulo, o governo federal convocou uma Assembleia Constituinte, que promulgou uma nova Carta Magna para o País em 1934. As eleições municipais ocorreram em março de 1936, quando os paulistanos elegeram 20 vereadores. Pela primeira vez a votação foi secreta, fiscalizada pela Justiça Eleitoral, e as mulheres puderam votar e ser votadas.

Como o Palacete Prates estava todo ocupado com as repartições do Executivo, o jeito encontrado pela Prefeitura foi alugar os salões do Palácio do Trocadero, na Praça Ramos de Azevedo, para instalar a Câmara Municipal. Reunidos em sessões que ocorriam aos sábados, os vereadores permaneceram até 9 de novembro de 1937, quando ocorreu a última sessão no Trocadero. No dia seguinte, com um golpe de Estado, Getúlio Vargas deu início à ditadura do Estado Novo, impondo uma nova Constituição, que determinava: “São dissolvidos nesta data a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais”. O pretexto para o endurecimento do regime era o combate ao comunismo – dois meses antes, o governo havia divulgado um documento forjado, chamado Plano Cohen, descrevendo uma conspiração imaginária de comunistas para dominar o Brasil.

Enlarge

De volta à democracia – e ao Prates

Mesmo durante a ditadura de Vargas, o sonho de um edifício próprio para o Paço Municipal, que acomodaria o Executivo e o Legislativo (quando houvesse um), persistiu. Em 1943, o prefeito Prestes Maia desapropriou um terreno, no Viaduto Jacareí, onde três décadas depois seria erguido o Palácio Anchieta.

Antes disso, porém, a Câmara Municipal precisava voltar a existir. Isso só foi possível com o fim do Estado Novo, em 1945, quando Getúlio Vargas acabou destituído pelos seus próprios generais. Uma nova Constituição foi promulgada e, em 1947, ocorreram novas eleições municipais, que elegeram 45 vereadores em São Paulo. Desses, 15 foram impedidos pela Justiça Eleitoral de tomar posse, pela acusação de serem comunistas. Entre os cassados, estava Elisa Kauffmann Abramovich, impedida de se tornar a primeira mulher na Câmara dos Vereadores de São Paulo.

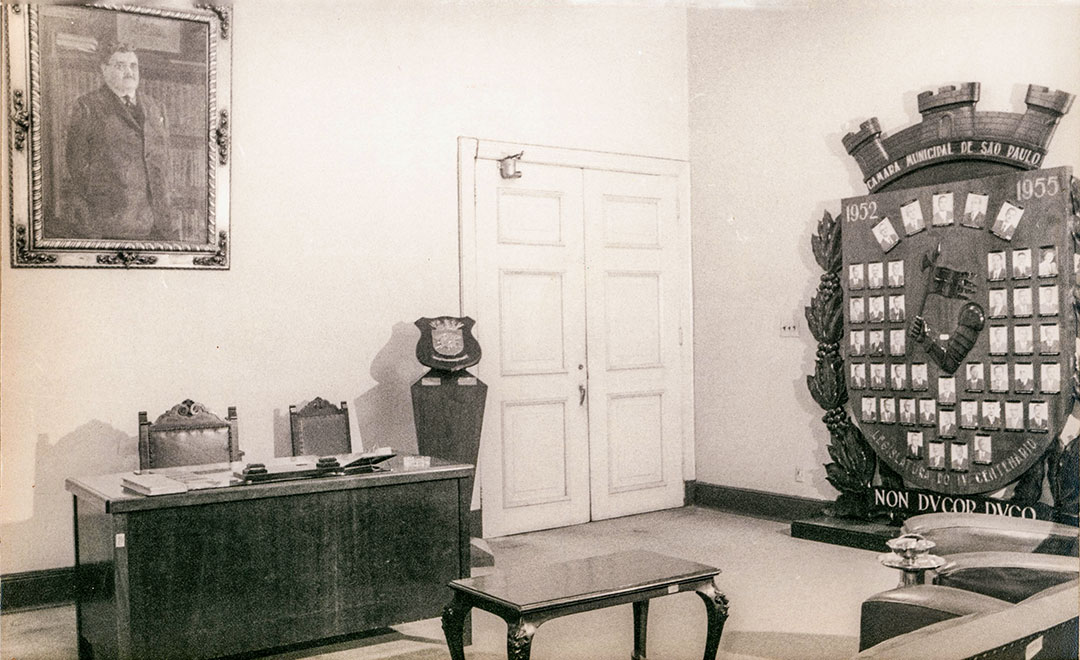

Em 1951, o Conde Prates vendeu ao Banco Mercantil o edifício que levava seu nome. No ano seguinte, a Prefeitura transferiu de lá as suas repartições para outros prédios, deixando apenas a Câmara Municipal no velho Prates. Mesmo sem a Prefeitura, porém, o Palacete logo se mostrou pequeno para acomodar a CMSP, que já contava com 45 vereadores. Àquela altura, o pequeno prédio tinha se revelado uma “instalação precaríssima” e “um imundo pardieiro”, nas palavras de Maia Fina.

Moacir Longo, que foi vereador em 1964 até ser cassado pelos militares que tomaram o poder naquele ano, não usa palavras tão duras quanto as do arquiteto, mas ressalta que as condições de trabalho no Prates não eram das melhores. “O exercício do mandato naquele tempo era uma missão de sacrifício”, afirma. Não havia gabinetes individuais e os vereadores da mesma bancada se espremiam nas salas. “Eu e meu colega de partido tínhamos uma sala apertada que tinha só uma mesa e uma máquina de escrever que não funcionava direito. Assessores de gabinete, nem pensar, e a própria estrutura de funcionários efetivos da Câmara era bem reduzida. Eu era presidente de uma comissão e membro de outra, e tinha só uma funcionária para me assessorar”, recorda. Reinaldo Canto Pereira, vereador entre 1960 e 1969, conta que “a bancada do meu partido, o PSP, tinha seis vereadores e se dividia em duas salas”.

O Prates, segundo Longo, tinha a estrutura de uma residência, preparada para acomodar a família de um barão do café paulistano, não uma casa legislativa. O plenário era acanhado, assim como a galeria destinada ao público, onde só cabiam 30 pessoas – menos do que o número de vereadores da Casa. A frota da Câmara contava com apenas dois automóveis, um para o secretário-geral e outro para o presidente. Os demais vereadores tinham que usar seus próprios meios para se locomover pela cidade. Apesar de tudo, o Prates ficou na memória de Agenor Mônaco, vereador entre 1955 e 1967, como uma “joia arquitetônica”, que, segundo ele, merecia ter sido tombada pelo patrimônio público.

Os dois vereadores, ouvidos para esta reportagem, têm visões diferentes sobre a saída do Prates e a transferência para o Palácio Anchieta, inaugurado em 1969. O conservador Canto Pereira, apoiador das ditaduras militares, defende que o Prates, sim, é que era a sede ideal para os vereadores: “Eu acho que como prédio [o Palácio Anchieta] está muito bom, mas é muito grandioso, acho que devia ser mais modesto, porque a cidade não tem condições para isso. No meu tempo era mais simples, como deveria ser”. Já para Longo, comunista desde criança, a chegada do Palácio Anchieta foi positiva para garantir aos vereadores a estrutura necessária para o seu trabalho: “Eu acho bom, adequado, tem muito espaço, tem como fazer as coisas lá à vontade”.