Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

Palácio Anchieta diante da Praça (atual Terminal) Bandeira | Acervo CMSP

Palácio Anchieta diante da Praça (atual Terminal) Bandeira | Acervo CMSP

Choveu no início da inauguração simbólica do Palácio Anchieta, em 25 de janeiro de 1969. Depois veio o sol.

Fazia um tempo ruim naqueles dias, tanto no céu como abaixo dele. “Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos”, anunciara o Jornal do Brasil, um mês antes, em uma artimanha criada pelo editor Alberto Dines para transmitir, aos leitores atentos da seção de meteorologia, o recado velado de que o País, com a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, havia entrado na fase mais dura da ditadura iniciada com o golpe militar de 31 de março de 1964.

O forte temporal que desabou sobre os vereadores paulistanos naquele 25 de janeiro, no momento em que deixavam a antiga sede da Câmara Municipal no Palacete Prates, no Vale do Anhangabaú, e rumaram para a cerimônia de inauguração do Palácio Anchieta, localizado no Viaduto Jacareí, combinava com o clima que o Legislativo municipal iria encarar na nova sede. O prefeito que acompanhou a cerimônia, José Vicente Faria Lima, e que deixaria o cargo três meses depois, seria a última pessoa eleita pelo povo a sentar naquela cadeira pelos próximos 15 anos. Até 1986, São Paulo seria governada apenas por “prefeitos biônicos”, indicados pelo governador.

No dia em que o Palácio Anchieta abria simbolicamente suas portas pela primeira vez, o Congresso Nacional estava fechado, assim como as Assembleias Legislativas dos Estados, e o governo federal vinha divulgando listas com dezenas de nomes de políticos cassados – entre eles, um vereador recém-eleito de São Paulo, José Tinoco Barreto, cassado uma semana antes, em 16 de janeiro, antes mesmo de tomar posse. O tempo estava fechado.

Apesar de tudo, a inauguração simbólica do Palácio Anchieta terminou com o sol aparecendo ao final da cerimônia, quando o prefeito Faria Lima hasteou a bandeira paulista no pátio externo, como a lembrar que não há tempo ruim que nunca se acabe.

A CÂMARA QUE ENCOLHEU

A maior parte dos vereadores que participaram da cerimônia simbólica de inauguração do Palácio Anchieta não estava mais na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) quando ocorreu a inauguração para valer, oito meses depois. Uma nova legislatura havia se iniciado em 1º de fevereiro.

Embora estivesse se mudando para um prédio maior, a Câmara havia encolhido. A Constituição Federal imposta pelos militares, em 1967, havia diminuído para 21 o número máximo de vereadores das câmaras municipais. São Paulo, que havia elegido 45 vereadores por 12 partidos no pleito anterior, em 1963, viu menos da metade do número de parlamentares tomar posse na legislatura seguinte, e por apenas dois partidos, os únicos autorizados pelo governo: Aliança Renovadora Nacional (Arena), o partido de apoio à ditadura, e Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de oposição consentida aos militares.

Contrastando com a imponência dos 13 andares do Palácio Anchieta, o Legislativo que ocupou o espaço era um poder diminuído. Além de estar em menor número, também podia menos, pois vinha se esfacelando no mesmo ritmo acelerado da destruição da democracia do País. “Houve uma fragilização do Legislativo, que passou a existir quase de favor”, relatou em entrevista o falecido vereador Agenor Mônaco, que passou pela experiência de começar uma legislatura numa democracia, em 1º de janeiro de 1964, e deixar o posto em pleno regime militar, em 1969. “A verdade é que, hoje, predomina um sentimento de melancolia e frustração, tendo em vista a redução de poderes do Legislativo”, observou uma reportagem de O Estado de S. Paulo, com o sugestivo título “Câmara muda sem entusiasmo”. O texto bem que tentava finalizar com uma ponta de esperança, observando que, “quando se vai para uma casa nova, por piores que sejam as condições, predomina um espírito renovador, que esconde um restinho de confiança numa retomada do antigo respeito pelos edis de São Paulo”.

Pena que não havia muito respeito pelos vereadores, ou por qualquer parlamentar, em tempos sufocantes de ar irrespirável como aqueles. Os representantes eleitos precisavam tomar cuidado com tudo o que diziam e faziam, pois qualquer um podia ser cassado, do dia para a noite e sem explicações. Logo no começo do ano, havia acontecido com José Tinoco Barreto, logo ele, militar e apoiador do golpe de 1964. Aconteceu de novo, em 1º de julho, com outro vereador, Francisco Mariano Guariba, que era general. O recado era claro: se até vereadores com patente militar haviam se tornado alvo de perseguição pelo governo, então ninguém estava a salvo.

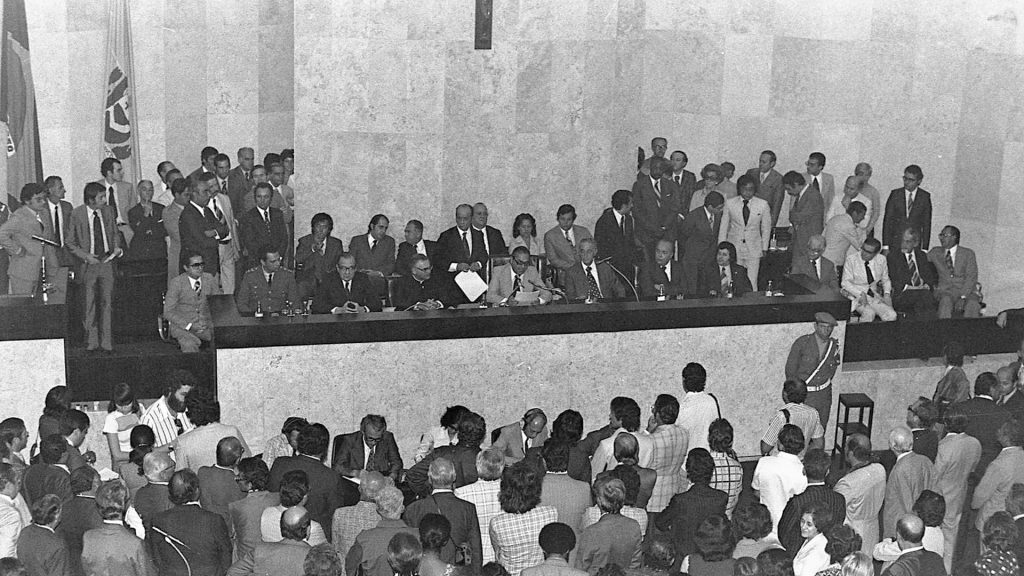

Primeira sessão no Plenário, em 1969 | Acervo CMSP

Enlarge

INAUGURAÇÃO OFICIAL

Pois foi nesse clima, com dois vereadores cassados, que a CMSP inaugurou oficialmente o Palácio Anchieta, em sessão solene no Dia da Independência, em 7 de setembro de 1969. Um constrangimento perturbou a festa quando parte do público reparou que, na lista de nomes que enchiam o painel de mármore do pátio externo, faltavam os dos ex-prefeitos Faria Lima e Prestes Maia, que haviam participado da construção do prédio — tempos depois, a lacuna foi resolvida e os nomes acrescentados ao mármore.

No ano seguinte, em 25 de janeiro, a nova sede recebeu o presidente general Emílio Garrastazu Médici, presenteado com uma Medalha Palácio Anchieta, especialmente confeccionada toda em ouro. Até hoje, a visita de Médici foi a única de um presidente da República em exercício ao Palácio.

Essa não foi a única homenagem prestada pela Câmara Municipal ao regime militar. Em 1973, houve uma sessão solene em homenagem ao golpe de 1964, com a presença do prefeito biônico José Carlos de Figueiredo Ferraz, que chamou a “Revolução de Março” de “inigualável”. No ano seguinte, um auditório no 6º andar do Anchieta foi batizado com o nome 31 de Março, em homenagem à data em que o presidente eleito João Goulart foi derrubado. Na resolução que definiu a homenagem, o presidente da Casa, João Brasil Vita – que um ano depois receberia o título de “presidente emérito da CMSP” – justificou-se afirmando que o objetivo era “perpetuar numa das dependências da Edilidade, o fato histórico, auspicioso e irreversível ocorrido no Brasil”.

Apesar de limitado e vigiado, o trabalho parlamentar nunca parou. Em 1971, São Paulo ganhou o seu primeiro Plano Diretor municipal com força de lei, decretado pela Câmara Municipal e promulgado pela Prefeitura. A nova regra estabeleceu o zoneamento como um ingrediente fundamental do planejamento urbano na cidade. Prosseguindo no mesmo caminho, a Câmara viveu “horas agitadas”, conforme relataram jornais da época, com o início, dois anos depois, dos debates em torno da lei de zoneamento. As reportagens do período destacam a reação dos moradores dos Jardins, bairro rico que brigava para se manter exclusivamente residencial. O vereador Carlos Ergas denunciou que a chegada do comércio trazia a “perda de liberdade” para os moradores do local: “Alguns escritórios que funcionam no bairro dão fundos para os jardins ou quintais de residências, onde muitas famílias não podem mais nem usar suas piscinas”.

Por mais vibrantes que pudessem ser alguns debates em plenário, acabavam trazendo poucas consequências práticas sempre que as propostas discutidas envolviam iniciativas do Poder Executivo — que, naqueles tempos totalitários, havia se tornado o que realmente mandava no País. A Câmara Municipal, como outras casas legislativas, não conseguia cumprir um papel mais relevante do que o de um carimbador de projetos. Um recurso usado pelo Executivo era uma pegadinha legal chamada decurso de prazo: se um projeto do Executivo não fosse votado pelos parlamentares em até 40 dias, seria considerado automaticamente aprovado.

A pegadinha havia sido introduzida no ordenamento jurídico nacional pelos militares com o Ato Institucional número 1, baixado em 9 de abril de 1964 e que inspirou a imposição de regras semelhantes em estados e municípios — no estado de São Paulo, o decurso de prazo estava previsto no decreto-lei complementar estadual 9/1969, que definia a organização dos municípios paulistas.

Para passar qualquer projeto, tudo o que um prefeito precisava fazer era mobilizar sua base de apoio para garantir que a proposta do Executivo não fosse à votação durante um mês e pronto: o projeto era transformado em lei do jeitinho que o Executivo queria e sem apreciação pelos vereadores. O decurso de prazo, que só seria extinto após a Constituição de 1988, era um recurso que permitia a presidente, governadores e prefeitos legislar como quisessem, apenas fingindo que seguiam procedimentos democráticos.

SAIAS, CALÇAS E CHINELOS

Posse dos vereadores em fevereiro de 1977 | Acervo CMSP

Posse dos vereadores em fevereiro de 1977 | Acervo CMSP

A dureza daqueles tempos se fazia sentir até na escolha das roupas. Em 15 de março de 1973, uma Mesa Diretora formada apenas por homens baixou um ato que proibia o ingresso, na CMSP, “de senhoras trajadas de calças compridas”, abrindo uma exceção para “as encarregadas da limpeza”. O presidente Brasil Vita disse à Folha de S.Paulo que não era “moralista”, apenas achava que as calças compridas “não são a roupa mais adequada para quem trabalha num recinto como a Câmara Municipal”, por deixar as mulheres “muito à vontade”.

A imposição da regra deu trabalho aos guardas do Palácio Anchieta. Precisavam perguntar, a cada mulher de calça que tentasse entrar no prédio, aonde pretendia ir: se fosse a alguma dependência da Câmara, seria barrada; se a mulher de calça quisesse ir para outras áreas do prédio, estava liberada, já que os demais ocupantes do Anchieta não seguiam o mesmo código de vestimenta. Naquela época, os vereadores dividiam o Palácio com outros ocupantes, como a Secretaria Municipal de Turismo e o Tribunal de Contas do Município. Somente quatro meses depois um novo ato da Mesa Diretora liberou o uso de calças compridas, e mesmo assim ordenando um “uso moderado”, capaz de “preservar os bons costumes e o respeito às tradições”.

Quarenta anos depois, em 2013, a Casa voltou a lançar normas sobre as roupas dos visitantes: uma regra não escrita proibia a entrada de pessoas vestindo shorts, bermudas e chinelos. Mal recebida de cara por movimentos sociais, que consideraram a medida discriminatória contra os mais pobres, a iniciativa não durou nem duas semanas. “O eleitor pode votar de chinelo e bermuda, mas não pode entrar na Câmara?”, desafiou o padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal para a Pastoral do Povo de Rua, ao organizar um protesto em que visitantes entraram descalços no Palácio Anchieta para pedir o fim da regra. A pressão deu certo. Gente de shorts, bermudas e chinelos voltou a circular pelo prédio.

Hoje, as limitações para roupas só valem para as sessões plenárias, e são mais rígidas para os homens. O texto original do atual Regimento Interno, aprovado em 1991, durante três décadas obrigou os vereadores e seus assessores a ficarem “devidamente trajados com paletó e gravata” durante as sessões. O texto legal, contudo, não previa regra para as mulheres, tanto que algumas vereadoras já aproveitaram essa brecha para irem de camiseta às sessões. Em abril de 2019, uma nova resolução acabou com a obrigatoriedade do uso de gravata, mas manteve a do paletó.

FOGO E FANTASMAS

Um incêndio marcou a história de São Paulo e do Palácio Anchieta. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira chuvosa, um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado provocou uma fagulha que transformou o edifício Joelma, vizinho da CMSP, em uma imensa fogueira de 25 andares. Num tempo em que os prédios da cidade seguiam poucas e parcas normas de segurança, os bombeiros não tiveram muito o que fazer. O incêndio deixou mais de 100 mortos e 300 feridos.

Na época, o Anchieta abrigava um heliponto, hoje desativado, que foi usado por um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) para resgatar vítimas. Serviu, também, como hospital de campanha. Os feridos mais graves foram levados por outros helicópteros aos hospitais e os que estavam em melhores condições pegavam os elevadores da CMSP até as ambulâncias na garagem. O pronto-socorro do heliponto chegou a ter 40 médicos, enfermeiros e estudantes de medicina. Não fosse o hospital improvisado no alto do Palácio Anchieta, o número de vítimas do incêndio teria sido ainda maior.

Bombeiro de destaque no socorro às vítimas do Joelma, o coronel Hélio Barbosa Caldas, falecido em 1999, batiza um prêmio criado pela CMSP em 2009. Todo ano, são homenageados cinco bombeiros “que mais se destacaram por atos heroicos à população”.

Outra consequência do incêndio do Joelma foi lançar fama de mal-assombrado ao Palácio Anchieta. Boatos sobre criaturas fantasmagóricas avistadas entre as paredes de mármore do edifício estão sempre circulando entre visitantes, funcionários e vereadores. Tem gente que conta ter visto a figura de uma velha leitora passando por entre as estantes da Biblioteca fechada e uma noiva com um buquê flutuando no Salão Nobre, sem falar de frequentadores aparentemente iguais aos vivos, mas com peculiaridade de desaparecer no ar após entrar nos elevadores. Um dos relatos veio do vereador Paulo Roberto Faria Lima — filho do prefeito que participou da inauguração simbólica do Anchieta em janeiro de 1969. Após ficar preso junto com a esposa em seu gabinete, no 5º andar, e ouvido no corredor o som de “conversas e brigas numa língua desconexa e objetos sendo mexidos”, em 31 de maio de 1996, o vereador pediu à Mesa Diretora que chamasse o serviço de especialistas para investigar a possível presença de espíritos malignos no edifício.

A Mesa nunca gastou um centavo na investigação, mas isso não impediu que, após o relato de Faria Lima ganhar as páginas dos jornais, uma série de autoproclamados “caças-fantasmas” viesse por conta própria ao Palácio Anchieta querendo investigar os seus mistérios. Um grupo autointitulado Instituto de Pesquisas das Áreas Fronteiriças da Psicologia apareceu munido de “filmadoras especiais” e de equipamentos que, segundo eles, permitiam medir “variações do campo energético”. E uma mulher, que se dizia “mensageira espiritual”, ofereceu-se para fazer uma “busca espiritual cármica”. Nas várias reportagens feitas sobre as investigações, nenhuma mencionou se algum dos caçadores de fantasmas encontrou alguma pista sobre o que quer que fosse.

MEDO E APATIA

O pior fantasma que assombrou o Palácio Anchieta, o do autoritarismo, demorou a ser exorcizado. Mesmo no final dos anos 70, a Câmara ainda era um parlamento que evitava a palavra. Acontecia de passar uma semana inteira sem um único vereador ocupar a tribuna para falar durante as sessões. Segundo uma reportagem do Diário de S.Paulo de 1979, os vereadores de primeiro mandato daquela época, muito diferentes dos novatos de hoje, tinham medo de encarar o microfone, “receosos de ocupar a tribuna temendo falar coisas descabidas”— típico de quando há generais comandando o País.

Um acordo feito entre as lideranças havia abolido o pequeno e o grande expedientes, momento inicial das sessões plenárias quando os vereadores falam livremente sobre qualquer tema. As sessões começavam já pela ordem do dia, em que os parlamentares deveriam debater os projetos. Mesmo essa discussão, contudo, muitas vezes não existia. Se o projeto era irrelevante, era aprovado sem discussão. Se tinha relevância e interessava ao Executivo, era comum os vereadores ligados ao prefeito adiarem indefinidamente o debate em torno do projeto, para permitir a aprovação por decurso de prazo.

Nas vésperas do final do prazo, os parlamentares encenavam uma votação aprovando o projeto tal e qual o Executivo queria, apenas para evitar a mesma aprovação por meio do decurso, considerada humilhante para a Câmara. Uma reportagem do Diário de S.Paulo sugeria, sem dar nome aos bois, que o desânimo dos trabalhos legislativos era fruto da chegada dos militares ao poder: “A deterioração dos trabalhos, no entanto, segundo comentaristas políticos, tem uma raiz, transformada em praxe, de difícil solução: a apatia, nestes 14 anos, virou hábito”.

Outra reportagem, de O Estado de S. Paulo, publicada em 1982, mostrava que as coisas continuavam na mesma, três anos depois, ao contar que um dos vereadores entrevistados “não se lembra do último projeto, de autoria de um vereador, aprovado na Câmara Municipal”. E ainda registrava o desabafo de um parlamentar não nomeado: “Nossa função é aprovar títulos honoríficos a personalidades”.

Apesar de tudo, o tempo trazia novidades. Uma delas foi a mudança nas datas das sessões ordinárias, que tradicionalmente ocorriam em dias alternados, às segundas, quartas e sextas-feiras. Em 1977, uma alteração no Regimento Interno passou as datas para terças, quartas e quintas, rotina que se mantém até hoje. O objetivo era “imprimir maior dinamismo aos trabalhos da Câmara”, na definição de Mario Hato, secretário-geral da Mesa Diretora na época.

Em dezembro de 1979, uma mudança importante afetou todo o País, a volta da liberdade de organização partidária, suprimida anos antes pelos militares. Assim, o governo federal decretou o fim da dupla de partidos Arena e MDB e permitiu novas siglas, que logo vieram à luz.

Em 1981, ainda havia quem comemorasse o “aniversário da Revolução” de 1964, mas não falava mais em nome da Câmara Municipal, como nos velhos tempos, apenas no seu próprio. Em março daquele ano, o vereador David Roysen, do Partido Democrático Social (PDS, sucessor da Arena), saudou a data em Plenário, mas foi criticado por três colegas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, novo nome do MDB). Era sinal de que as coisas estavam mudando. E iriam mudar muito mais.

Faixa voltada para a Praça Bandeira pede eleições diretas | Acervo CMSP

Enlarge

ENFIM, A DEMOCRACIA

A legislatura de 1983 a 1989, a última a conviver com a ditadura, viria romper definitivamente com a pequenez a que a Câmara Municipal havia se restringido nas décadas anteriores. Começou aumentando literalmente de tamanho, com o número de vereadores saltando de 21 para 33, graças a uma emenda à Constituição. E mostrou grandeza também ao acolher a democracia, que regressava após duas décadas.

Em 1984, quando milhões de brasileiros vestidos de amarelo foram às ruas pedir o direito à volta das eleições diretas para presidente da República, movimento conhecido como Diretas Já, a Câmara Municipal criou um Comitê Pró-Diretas e montou um palanque no andar térreo, a Tribuna das Diretas, para qualquer cidadão expor suas opiniões. Em 29 de março, uma resolução da CMSP mudou o nome do auditório 31 de Março para Auditório Senador Teotônio Vilela, o Menestrel da Democracia, em homenagem ao político alagoano símbolo da luta pela redemocratização.

A Emenda Dante de Oliveira, que instituía a volta das eleições diretas, terminou derrotada em votação na Câmara dos Deputados, em Brasília, na noite de 25 de abril de 1984. No dia seguinte, a Tribuna das Diretas da CMSP foi usada para um protesto em forma de cerimônia fúnebre, em que os participantes fizeram um velório simbólico dos 15 deputados federais por São Paulo que não votaram a favor da emenda. As eleições diretas para presidente da República, as primeiras desde 1960, ocorreram somente em 1989.

Antes disso, porém, os paulistanos puderam voltar a escolher seu prefeito, como não faziam desde a eleição de Faria Lima, em 1965. Apesar de eleito democraticamente pelo voto direto em novembro de 1985, o prefeito Jânio Quadros manteve uma relação autoritária com o Legislativo, usando a artimanha do decurso do prazo para criar leis sem aprovação dos vereadores — a ponto de a Folha da Tarde chamar o decurso de prazo de “maior aliado na Câmara” do prefeito.

Até a nova versão do Plano Diretor foi sancionada desse jeito por Quadros, resultando em um plano concebido e executado sem participação popular. Como ato de protesto e chacota, vereadores da oposição celebravam as derrotas com bolos de aniversário enfeitados por velinhas com os números de projetos aprovados por decurso de prazo: eram mais de 100 todo ano.

Em 1990, Câmara vira Assembleia Municipal Constituinte para elaborar Lei Orgânica do Município | Acervo CMSP

Em 1990, Câmara vira Assembleia Municipal Constituinte para elaborar Lei Orgânica do Município | Acervo CMSP

A Constituição de 1988 veio sepultar o entulho totalitário deixado pelos militares e abriu caminho para o empoderamento dos municípios, governos e Legislativos. O artigo 29 da Constituição Federal previa a criação de constituições municipais, chamadas Leis Orgânicas, algo que São Paulo fez em 1990. Para tanto, a CMSP foi convertida em Assembleia Municipal Constituinte e, após intensos debates, promulgou a nova Lei em 4 de abril. Como ocorreu no restante do País, a Lei Orgânica paulistana determinava que nenhum projeto poderia virar lei sem a aprovação expressa do Legislativo. O decurso de prazo estava morto. Os três poderes voltaram a se equilibrar.

Outra novidade trazida pela Constituição de 1988 foi a ampliação do número de vereadores, estabelecendo um mínimo de 42 e máximo de 55 nos municípios com mais de 5 milhões de habitantes. Assim, o número de parlamentares na CMSP saltou para 53, em 1989, e 55 em 1993.

Com 55 vereadores e sem decurso de prazo, maior e com mais poder, a CMSP avançou na sua autonomia em direção a projetos mais ousados. Em 1994, aprovou uma de suas leis mais influentes, de autoria de Murillo Antunes Alves, que tornava obrigatório o uso do cinto de segurança nos automóveis. Amparada por um esquema maciço de divulgação e fiscalização, a norma entrou em vigor em novembro daquele ano e mudou os hábitos do paulistano. Ao final de um ano de vigência, a adesão à lei entre os motoristas ultrapassou 90% e o número de mortes caiu de 2.401 casos para 2.278, mesmo com o aumento no número de acidentes registrado no período. “Mesmo que uma só pessoa tivesse sido salva ou não se ferido gravemente, a lei já teria alcançado seu objetivo fundamental: preservar vidas”, comemorou Alves, orgulhoso. A lei municipal fez São Paulo se antecipar em três anos ao Código Brasileiro de Trânsito, que, em 1997, estendeu a obrigação do uso do cinto em todo o País.

A transparência trazida pela democracia também serviu para expor à opinião pública sujeiras que, em outros tempos, permaneceriam ocultas nas sombras do autoritarismo. Um momento doloroso que marcou essa novidade se deu em dezembro de 1998, quando investigações do Ministério Público revelaram a existência de um esquema de arrecadação de propina executado por fiscais de administrações regionais (as atuais prefeituras regionais) em vários bairros da cidade. Conhecido como Máfia dos Fiscais, o esquema contava com o apoio de diversas autoridades e, segundo os promotores, teria movimentado R$ 436 milhões. As investigações do MP denunciaram 155 pessoas e levaram à condenação de 49 réus. O escândalo levou a CMSP a cassar dois de seus membros por corrupção pela primeira vez em cinco séculos de história: Vicente Viscome e Maeli Vergniano, cassados na sessão de 29 de junho de 1999.

Além de olhar para os erros do presente, os vereadores do Palácio Anchieta também se esforçaram para acertar as contas com as mazelas do passado. Criaram uma Comissão Municipal da Verdade, com o nome do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura em 1975, e que, atuando entre 2012 e 2014, produziu 722 páginas, divididas em dois relatórios, sobre as violações de direitos humanos praticadas na cidade de São Paulo durante o tempo em que os militares mandavam no país. Uma das consequências da atuação dessa comissão foi a decisão, tomada pela CMSP em 2013, de fazer uma restituição simbólica dos mandatos de 42 vereadores cassados por decisões autoritárias — não só pela ditadura de 1964-1985, mas também pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, e até durante o período democrático, em 1947, quando uma decisão arbitrária do Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos de 15 vereadores eleitos, acusados de serem comunistas.

Os novos tempos democráticos deram ao Legislativo um protagonismo que ampliou como nunca a voz da população nos debates sobre os rumos da cidade, como se viu na definição dos novos Planos Diretores Estratégicos (PDEs), em 2002 e 2014, que só foram aprovados após um intenso nível de participação popular até então inédito, que influenciou também na elaboração das leis de zoneamento e dos códigos de obras que complementam os PDEs. Na criação do Plano Diretor de 2014, por exemplo, participaram cerca de 6 mil pessoas, com 2.200 sugestões, incluindo 1.200 propostas apresentadas nas audiências, 500 documentos protocolados e 531 propostas transmitidas pela internet.

As leis criadas pela Câmara Municipal das últimas décadas se tornaram cada vez mais presentes no dia a dia dos moradores de São Paulo. Hoje, a influência do trabalho dos vereadores se faz presente nos prédios altos e com poucas garagens inaugurados próximos às linhas de metrô e corredores de ônibus, nas placas dos elevadores que recomendam cuidado antes de entrar ou proíbem a discriminação, nos food trucks das esquinas, nos bares e lanchonetes que deixaram de oferecer canudinhos, nos supermercados que passaram a vender sacolas reutilizáveis ou nas bancas de jornais, que agora vendem eletrônicos e alimentos, nos passageiros que levam seus animais de estimação dentro dos ônibus ou em toda pessoa que afivela os cintos de segurança ao entrar nos automóveis.

Se pudessem falar, as pedras de mármore do Palácio Anchieta contariam a história de 50 anos da evolução de um Poder, que, graças à conquista da democracia, conseguiu cumprir sua vocação de canal da participação popular.

Palácio Anchieta visto de cima | Acervo CMSP

Enlarge

Nos 50 anos do Anchieta, o centenário da Biblioteca

Dona de uma história cheia de reviravoltas, bifurcações e interrupções, a Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo completa, em 2019, 100 anos como unidade da CMSP. Em 30 de outubro de 1919, os vereadores aprovaram a lei 2.239 (orçamento do Município), definindo que a biblioteca do poder municipal ficaria a cargo da Câmara, e não mais da Prefeitura, como era até então. Sete anos depois, o acervo seria usado para criar a Biblioteca Municipal de São Paulo — que, desde 1960, é conhecida como Mário de Andrade, hoje a segunda maior no âmbito público no País, superada apenas pela Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro.

Criada com um acervo de pouco mais de 3 mil livros, a Biblioteca da Câmara Municipal abriga hoje mais de um milhão de registros, entre leis, cadastros, atas, anais, processos, cerca de 23 mil livros físicos e um acervo virtual de 250 mil documentos digitalizados, todos disponíveis na internet. “Mais do que a memória da Câmara, a Biblioteca é o repositório da memória de São Paulo”, afirma Elisabete Minaki, responsável pela Secretaria de Documentação, formada por Documentação do Legislativo, Arquivo Geral e Biblioteca.

No papel, a biblioteca havia surgido bem antes, em 1907, quando o primeiro prefeito de São Paulo no Brasil republicano, Antonio da Silva Prado, criou uma seção destinada aos “serviços de instrução pública, estatística e arquivo”, que previa a criação de “uma biblioteca para o uso dos vereadores e de todas as repartições municipais” em um sobrado da Rua do Tesouro, onde ficavam a Câmara e parte das repartições da Prefeitura. Na prática, contudo, demorou a existir. A reclamação de um vereador, Carlos Botelho, na sessão ordinária de 14 de fevereiro de 1914, revela que, sete anos depois, ainda não passava de uma ideia: “(…) que direi eu, sr. presidente, da necessidade que uma corporação destas tem de uma sala para uma biblioteca? Onde se acha aqui esse centro de instrução onde todos devemos querer saber não o que devemos fazer, mas o que noutros países se tem feito, para podermos legislar com mais acerto? Onde está a biblioteca da Câmara Municipal?”.

Aqui, um breve parêntesis para entender a importância da biblioteca: só sabemos hoje dessa reclamação de Botelho feita em 1914 porque todos os anais e as atas produzidas pela CMSP, desde 1562, foram preservadas, digitalizadas e, desde 2016, publicadas na internet.

A queixa de Botelho só seria resolvida após a Câmara mudar sua sede para o recém-construído Palacete Prates, na Rua Líbero Badaró, ainda em 1914. Foi lá que a biblioteca começou a funcionar de fato, em 1916, subordinada à autoridade do prefeito, com um acervo de 3 mil exemplares, juntado das pequenas bibliotecas de outras repartições. Três anos depois, passou a existir como é hoje, subordinada à presidência da CMSP.

A história da Biblioteca se dividiu em duas em 1925, quando a CMSP aprovou uma lei autorizando que os livros deixassem o Prates e ficassem disponíveis ao grande público, não apenas para os vereadores. O material foi todo transferido para um prédio na Rua Sete de Abril onde vivera Sebastiana de Mello Freire, a Dona Yayá, dona de 75 imóveis na região central, até dar sinais de doença mental e ser transferida pela família para uma casa na Rua Major Diogo, hoje sede do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Na Sete de Abril, em 1926, foi inaugurada a Biblioteca Municipal de São Paulo, atual Mário de Andrade.

Para não deixar os vereadores desamparados, uma resolução da CMSP, ainda em 1925, autorizou a instalação de uma “sala de livros” no Palacete Prates, que daria continuidade à Biblioteca da Casa até 1930, quando a CMSP foi fechada pela Revolução de 30 e seu acervo de livros doado à Biblioteca Pública Municipal e ao Departamento Jurídico da Prefeitura.

A Biblioteca da CMSP voltou a existir por um breve tempo, entre 1936 e 1937, ano em que todos os Legislativos do País foram dissolvidos pelo presidente Getúlio Vargas, que deu início à ao Estado Novo. A Câmara e sua biblioteca só retornaram em 1948, com a volta do Brasil à democracia.

Colaborou Giovana Meneguim, estudante de História e estagiária da CMSP

SAIBA MAIS

Livros

Cândido, Fábio da Silva. A transformação da Biblioteca da Câmara em uma biblioteca pública Municipal (1925-1926): uma interpretação no campo do patrimônio. Guarulhos: Universidade Federal de São Paulo, 2014.

FILHO, Ubirajara de Farias Prestes. Câmara Municipal de São Paulo: 450 Anos de História. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012.

Sites