Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

Para ter uma ideia do que foi a gripe que assolou São Paulo em 1918, você precisa mentalizar tudo o que de pior você viveu neste ano com a covid-19 e depois multiplicar pelo cenário de um apocalipse zumbi.

Imagine uma cidade de ruas vazias, por onde circulam apenas bondes e caminhões lotados de caixões. Acrescente médicos que ainda acreditavam em receitar purgantes, sangrias e quinino — um avô da cloroquina — para curar todos os males, sem falar dos que envenenavam seus pacientes com injeções de mercúrio. Misture tudo com muita desigualdade social. Polvilhe com a fome nos bairros operários e os saques por comida. Deixe o medo da morte se estender por 66 dias. Está pronto. Visualize o horror acompanhado de uma caipirinha — bebida que, reza a lenda, nasceu daqueles dias de peste — e bote para tocar um samba anunciando que o mundo ia se acabar.

A ESPANHOLA QUE NÃO ERA

Surgida provavelmente nos Estados Unidos, mas batizada de espanhola, a pandemia de 1918 foi uma das mais devastadoras da história. Tratava-se de uma gripe, também chamada de influenza, provocada pelo vírus H1N1. Em pouco mais de um ano, contaminou aproximadamente um terço de todos os seres humanos da época e deixou um número de mortos estimado entre 20 milhões e 50 milhões, com estudos mais recentes mencionando até 100 milhões. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) levou quatro anos para matar 8 milhões.

Na cidade de São Paulo, a gripe espanhola, ou apenas “a espanhola!”, como os moradores da cidade se referiam, em tom alarmado, à enfermidade durante os seus piores momentos, levou 5.429 vidas em 66 dias, o equivalente a 1% da população paulistana, que era de 523.196 pessoas na época, conforme dados levantados pelo historiador Claudio Bertolli Filho no livro A gripe espanhola em São Paulo, 1918. Para ser tão destrutiva quanto a gripe de 1918, a atual pandemia de coronavírus precisaria matar 125.200 paulistanos, e isso em dois meses.

“As epidemias seguem sempre o mesmo roteiro” Claudio Bertolli Filho,

historiador

Apesar do número de mortes, a população de São Paulo demorou para acordar para os riscos que corria. Até poucos dias antes de os bondes começarem a se encher de caixões, autoridades e médicos ainda defendiam que a doença não passava de uma gripezinha como as outras. Parece familiar?

“As epidemias seguem sempre o mesmo roteiro”, explicou Claudio em um seminário do Instituto Nutes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Um roteiro que, segundo o historiador, começa com uma fase da negação, em que as pessoas seguem vivendo suas vidas como sempre, acreditando que a doença pertence a uma terra distante e não vai alcançá-las; quando a peste se aproxima, acreditam que não terá força para fazer mal a ninguém; e, quando começa a matar, defendem que os sistemas de saúde serão suficientes para dar conta da situação.

Como nota o narrador de A Peste, do romancista franco-argelino Albert Camus, “os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras. E contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas”.

O mundo de 1918 vivia ambas, guerra e peste. Desde 1914, a Europa era devastada pela Grande Guerra — que ninguém ainda chamava de Primeira, já que não dava para saber que haveria uma Segunda dali a três décadas. E foi para não minar o moral das suas tropas que os países envolvidos na guerra preferiram censurar todas as informações disponíveis sobre um surto de gripe que, na metade do ano, já começava a matar mais do que carabinas e canhões. Coube à Espanha, um país que não participava do conflito e, portanto, não tinha por que censurar informações, divulgar as primeiras notícias sobre a epidemia de influenza, e somente por isso a enfermidade veio a ficar conhecida como gripe espanhola — outra versão afirma que o apelido teria sido inventado pela Inglaterra como uma retaliação pelo fato de uma parte do governo espanhol ter demonstrando simpatia pela Alemanha.

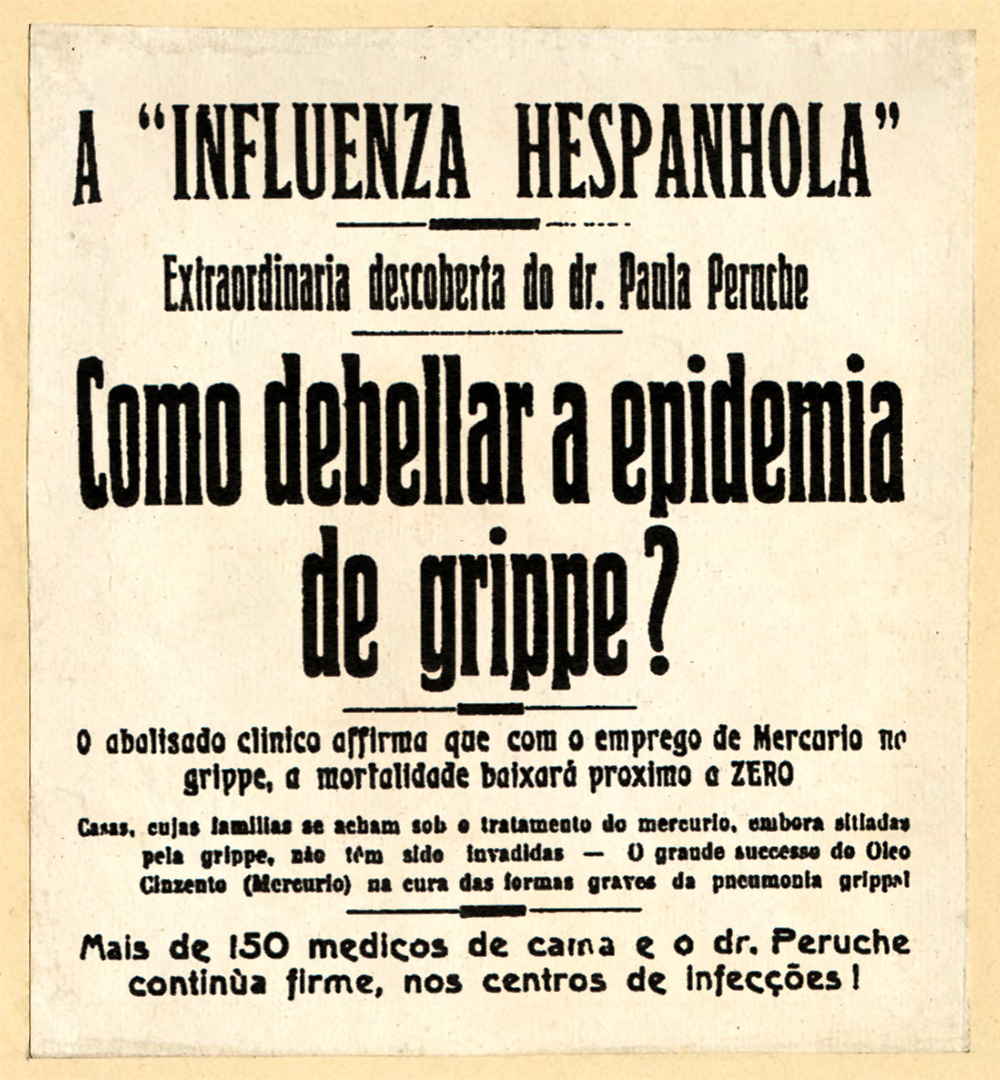

Enlarge

A Gazeta, 29/10/1918

Se a história fosse justa, a influenza espanhola deveria ter ficado conhecida como gripe americana, já que evidências epidemiológicas apontam que a cepa do vírus que tomou o mundo naquele ano teve origem no estado do Kansas (EUA), onde se acredita que sofreu uma mutação a partir das criações de porcos — ao menos, é a hipótese considerada mais provável pelo jornalista e historiador americano John M. Barry, da Universidade de Tulane, que no livro A Grande Gripe contesta outras teorias, que apontam o berço da pandemia como sendo a China ou a Europa.

Segundo essa hipótese, os soldados americanos que deixaram sua terra natal para lutar a Grande Guerra, no início de 1918, davam abrigo em seu corpo, sem saber, a um inimigo muito pior do que aquele que se preparavam para enfrentar nas trincheiras. Em abril, o vírus já iniciava sua trajetória de destruição pela Europa.

A MORTE VEM DE NAVIO

Epidemias sempre fizeram parte da história do Brasil, esse país onde até a República nasceu com o nariz escorrendo, proclamada por um marechal Deodoro da Fonseca gripado, vítima de um surto de influenza que atacou o Rio de Janeiro em 1889 e que deixou o militar e futuro primeiro presidente do Brasil tão doente que precisou montar no cavalo mais manso que havia à disposição, para não cair da sela enquanto proclamava a queda do império de dom Pedro 2º — que, por sinal, também havia sido derrubado pela mesma gripe.

“A gripe espanhola foi a pior de todas as epidemias da história de São Paulo..." Henrique Trindade Abreu,

pesquisador do Museu da Imigração do Estado de São Paulo

São Paulo não era diferente. Desde sua fundação, a cidade enfrentou tantas doenças que costumava deixar entre viajantes a imagem de insalubre. “São Paulo estava acostumada a enfrentar epidemias”, relata o historiador Henrique Trindade Abreu, pesquisador do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Uma das principais foi a varíola, também chamada de bexiga, apelido com que chegou a batizar um dos mais conhecidos bairros paulistanos.

Quase nada, porém, se compara aos efeitos da pandemia de 1918. “A gripe espanhola foi a pior de todas as epidemias da história de São Paulo, talvez só comparável às epidemias que grassavam no século 16 e dizimaram a população indígena. O cotidiano da cidade se transformou radicalmente”, compara Henrique.

Antes mesmo de chegar ao Brasil, a doença já havia matado quase uma centena de brasileiros. Em setembro, quando o mundo sofria o ataque da primeira onda da influenza, o governo brasileiro enviou uma missão médico-militar para auxiliar no palco da guerra europeia. A missão fez escala em Dacar, no Senegal, onde acabou dizimada pela gripe. No Brasil se falou bastante sobre o destino daqueles médicos, mortos como heróis de guerra antes de chegar ao campo de batalha. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um requerimento de pesar pelo “funesto acontecimento” para aquelas “vidas preciosas ao serviço da Pátria”. Mas poucos acreditavam que a doença poderia fazer algo parecido por aqui.

O H1N1 chegou ao Brasil em 14 de setembro, a bordo do navio a vapor Demerara, vindo de Liverpool, Inglaterra, e que passou por Lisboa, Recife (PE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro, espalhando o vírus por todos os portos onde atracou. A devastação da influenza espanhola no Rio, então capital do País, foi enorme, atingindo a marca das 14.348 mortes. Bastou um mês para a gripe subir a serra e chegar a São Paulo.

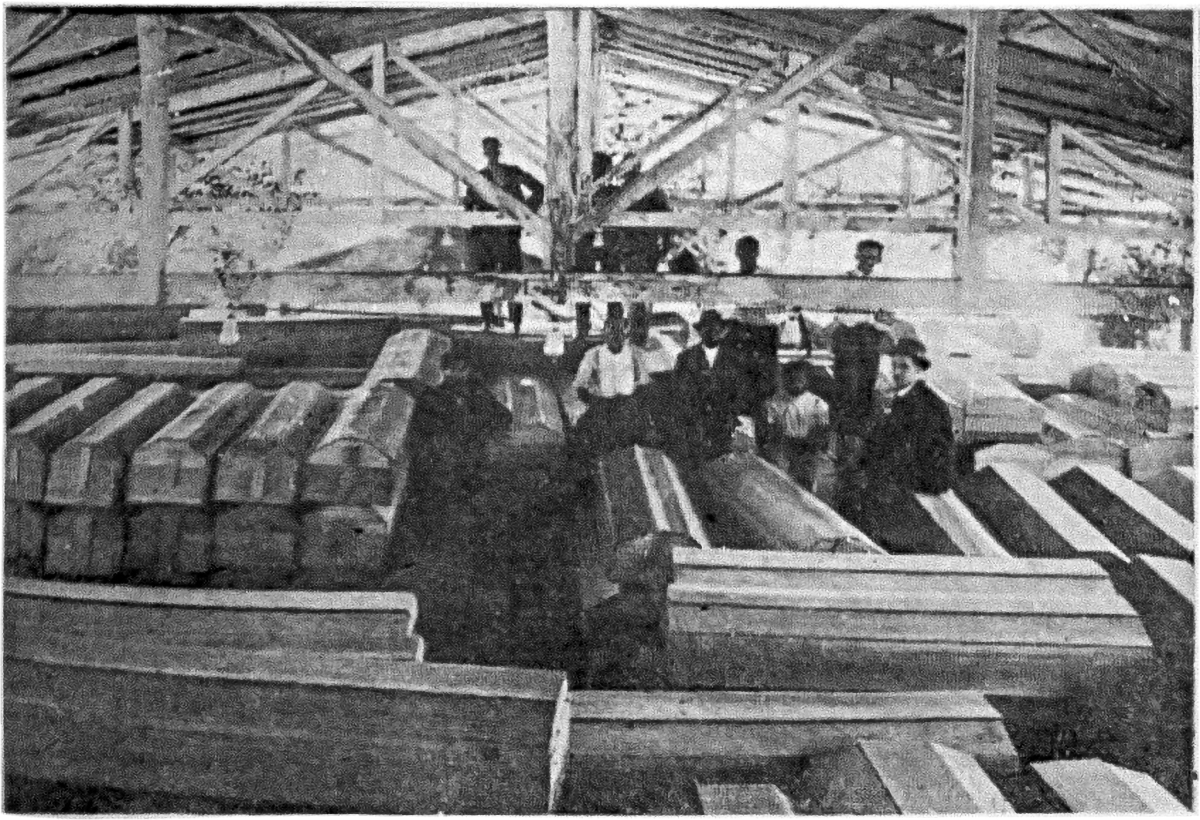

Enlarge

Fon-Fon, 23/11/1918

Mas os paulistanos estavam tranquilos. Nas últimas décadas, o Estado de São Paulo, interessado em atrair mão de obra e capitais estrangeiros e afastar a má fama de insalubre, havia investido em melhoria das suas condições sanitárias, que conseguiram diminuir a ocorrência de doenças e a mortalidade da população. Em abril daquele ano, tinha aprovado um novo Código Sanitário.

A “metrópole do café”, a “capital do capital”, que se via como um símbolo do progresso brasileiro, confiava que saberia lidar com uma gripe.

PAULICEIA ADOENTADA

As primeiras menções à enfermidade em terras paulistanas citam um time carioca de futebol amador. Vindos do Rio e hospedados no Hotel D’Oeste, os atletas manifestaram sintomas da gripe em 9 de outubro. O primeiro caso oficial da pandemia acometeu uma estudante, que no dia 13 deu entrada no Hospital de Isolamento.

Dois dias depois, as autoridades reconheceram que a cidade vivia um estado de epidemia e recomendaram o isolamento social. De início, muita gente não obedeceu. Os bares na região do Largo da Sé, por exemplo, ficaram mais cheios do que de costume nos primeiros dias. “Pinga com limão cura urucubaca”, diziam os frequentadores.

Logo a situação mudou. Por conta própria, escolas, bares e cinemas começaram a fechar as portas. Em seguida, foi a vez das fábricas e de boa parte do comércio. Não foi necessário que o governo baixasse qualquer norma. A devastação e o medo gerados pela doença eram tantos que muitos se recolhiam em casa, assustados, sem falar dos estabelecimentos que deixaram de abrir simplesmente porque os funcionários estavam todos doentes. “Não houve um lockdown ou um anúncio para as pessoas ficarem em casa, mas a própria doença fez as pessoas se recolherem. A quantidade de doentes que subia de um dia para o outro era terrível”, explica a historiadora Liane Maria Bertucci, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e autora do livro Influenza, a medicina enferma.

Enlarge

A Gazeta, 19/10/1918

As ruas ficaram desertas. Os poucos veículos que circulavam eram automóveis dirigidos por médicos, além de bondes, carroças e caminhões entulhados de cadáveres a caminho dos cemitérios. “Esta paisagem tornou-se rotina. Já não se prestava atenção naqueles montes de caixões de defuntos, todos iguais, uns sobre os outros nos caminhões”, descreve o memorialista Paulo Duarte, citado no livro de Claudio. “Pouquíssimas pessoas no bonde, quase todas cheirando alguma coisa, uns cheiravam álcool mentolado ou canforado, outros álcool puro, um cheirava até a boca de um vidrinho de tintura de iodo. Quase todos com o ar mais ou menos apavorado”, prossegue o memorialista.

“Não houve um lockdown ou um anúncio para as pessoas ficarem em casa, mas a própria doença fez as pessoas se recolherem. A quantidade de doentes que subia de um dia para o outro era terrível” Liane Maria Bertucci,

historiadora

Famílias inteiras morriam em casa. Uma notícia do jornal O Combate, de 23 de novembro, descreve a cena encontrada pela polícia ao arrombar a casa de um casal de japoneses, numa casa pobre de Santana: homem e mulher jaziam mortos sobre a cama. A única sobrevivente era a filha deles, de oito meses, “debruçada sobre o cadáver da mãe, sugando ambos os seios e a choramingar”.

O transporte público, feito por bondes e trens, reduziu quase toda a circulação, deixando sem opções os moradores dos bairros afastados. Há relato de um enfermeiro que, mesmo adoecido com a espanhola, após atender uma família inteira vitimada pela doença na Vila Mariana, teve que andar a pé, com febre alta e cambaleando, até chegar a sua casa, em Alto de Santana, um percurso de quase 15 quilômetros.

ASPIRINA COM LIMÃO

Para piorar ainda mais a situação, os jornais se enchiam de casos de morte e loucura atribuídos à epidemia. Pai que se matava ao ver os filhos doentes, homem que engolia ácido sulfúrico pensando estar com a gripe, mulher gripada que matava o marido a facadas.

Um dos casos mais rumorosos aconteceu em Indianópolis, envolvendo os Schonardt, uma família alemã que sobreviveu à gripe, mas passou a acreditar que o patriarca, Ernst Schonardt, teria morrido da doença no Hospital Provisório do Clube Germânia (atual Clube Pinheiros) e que apenas o corpo dele é que teria retornado, vazio da alma e possuído pelo demônio. Mãe e filho, então, resolveram sufocar Ernst até a morte e depois cortar sua cabeça enquanto cantavam louvores a Deus a noite toda sem parar. “A gripe enlouqueceu uma família inteira”, bradou a manchete de O Combate. Os médicos da época endossavam esse discurso, afirmando que a gripe mudava a bioquímica do cérebro e podia levar a acessos de loucura.

Enlarge

O Combate, 3/12/1918

Para o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o mais provável é que essa violência tivesse relação não com o vírus da gripe, mas com a depressão e o nervosismo provocados pelas mortes e pelo isolamento social. “As pessoas fechadas enfrentam depressão, ficam menos contidas e qualquer coisa vira um disparador. Sem falar que a violência de gênero era algo muito mais dramático naquela época”, afirma à Apartes.

Ao lado das notícias sangrentas e das estatísticas de mortos e contaminados, os jornais também mostravam a sanha de quem procurava lucrar com a epidemia. “Mais de 300 diferentes anúncios divulgaram cerca de 112 drogas e mais de 18 produtos e procedimentos que se diziam ‘preservativos’ ou ‘específicos’ para a gripe”, conta Claudio. Muitos eram de remédios, com ou sem comprovação científica. Uma propaganda da Bayer, por exemplo, celebrava “o enorme poder curativo” da aspirina contra “a Hespanhola” e dizia que “combinado com o limão foi o remédio que maior número de vidas salvou”.

“As pessoas fechadas enfrentam depressão, ficam menos contidas e qualquer coisa vira um disparador..." Gonzalo Vecina Neto,

médico sanitarista

Lojas de ferragens e armazéns vendiam vassouras e desinfetantes como se deixar a casa limpa fosse “a melhor medida preventiva contra a influenza espanhola”. A doença era usada até para vender os serviços de aluguel de um automóvel Torpedo, “tão veloz que nem o vírus da gripe” poderia alcançá-lo.

Como hoje, apareciam serviços para as pessoas que estavam isoladas em suas casas: cursos de correspondência que ensinavam línguas, música, técnicas comerciais. Uma das maiores lojas da cidade, a Mappin Stores, chegou a implantar uma espécie de antepassado do comércio on-line, promovendo a venda de produtos por telefone, a partir de um catálogo fornecido aos clientes.

CUIDADO COM O

“CHÁ DA MEIA-NOITE”

Ao contrário do que ocorre hoje, os leitos hospitalares em 1918 registraram baixas taxas de ocupação até nos piores momentos da doença: apenas 40% da capacidade hospitalar foi utilizada durante a crise, segundo o livro de Claudio. Alguns hospitais fecharam no auge da epidemia e outros nem chegaram a funcionar. E havia uma razão para isso. As pessoas simplesmente não queriam ir para os hospitais porque achavam que ali iriam morrer.

“Corriam boatos apavorantes a respeito deste hospital improvisado, onde — murmuravam — só se recebiam os pobres bem pobres e o tratamento era o que devia ser, porque pobre bem pobre não é bem gente. De modo que nada apavorava tanto o povinho miúdo como ir para a Imigração.” Esse trecho de um conto de Monteiro Lobato, Fatia de vida, refere-se ao Hospital da Imigração, improvisado durante a “Grande Gripe” na Hospedaria dos Imigrantes, no bairro da Mooca. Mas o temor descrito no conto valia para todos.

Enlarge

Fon-Fon, 23/11/1918

Uma lenda urbana muito conhecida afirmava que a Santa Casa de Misericórdia costumava servir o famoso “chá da meia-noite”, um veneno destinado a matar pacientes e liberar os leitos. Em tempos de gripe espanhola, o boato generalizou-se e o povo agora murmurava que o tal chá constaria do cardápio de todos os hospitais.

O jornal O Estado de S.Paulo dizia em editorial que esse medo não passava de frescura de pobre: “velha e arraigada prevenção do povo inculto contra os hospitais”. O médico Gonzalo Vecina, contudo, reconhece que a rejeição era justificada. “O hospital era um lugar onde os pobres iam para morrer. O pobre doente era retirado da sociedade para não atrapalhar o andamento da vida e colocado no hospital, onde iria esperar sua morte”, afirma.

Os médicos só ofereciam tratamento para os pacientes ricos que visitavam. “A medicina era uma atividade privada. Os médicos iam às casas dos ricos e tratavam deles lá. Até cirurgias oftalmológicas eram feitas em casa”, explica Gonzalo.

Segundo o ex-secretário, os hospitais só passaram a se tornar locais de tratamento, e não de morte, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a concentrar tecnologias que nem os ricos encontrariam em suas casas, como a estrutura das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), criadas em 1966 e que chegaram ao Brasil nos anos 70. E o direito à saúde para todos, inclusive os mais pobres, só seria estabelecido bem mais tarde, com a Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), “parte de um movimento civilizatório que constrói direitos para formar o estado de bem-social”.

“A medicina era uma atividade privada. Os médicos iam às casas dos ricos e tratavam deles lá. Até cirurgias oftalmológicas eram feitas em casa” GONZALO VECINA NETO,

MÉDICO SANITARISTA

A historiadora Liane relativiza um pouco a afirmação de Gonzalo: “A ideia do hospital como local de morte foi muito difundida, mas outros estudos mostram que os hospitais ainda davam o mínimo de tratamento que as pessoas pobres podiam ter”.

Seja como for, em 1918 ninguém pensava que os governos tinham a obrigação de tratar da saúde individual de alguém. “O papel dos governos era cuidar apenas das doenças infectocontagiosas, que podiam prejudicar o sistema produtivo e a atividade econômica”, explica Gonzalo.

O fato é que a medicina da época tinha pouco a oferecer para as vítimas. “A gripe espanhola coloca o conhecimento médico em xeque”, afirma Liane. Na época, como agora, não havia remédio, e tudo o que se podia fazer era combater os seus sintomas, das formas mais variadas. E bota variada nisso.

PURGANTES, SANGRIAS

E VENENOS

Não eram apenas os bêbados do Largo da Sé que acreditavam nos poderes curativos da pinga com limão: a receita também constava das recomendações médicas. O Instituto Brasileiro de Cachaça afirma que uma das receitas usadas nesta época como remédio, uma mistura de pinga, limão, alho e mel, com o fim da pandemia teria perdido alho e mel e ganhado açúcar, dando origem à caipirinha — informação até hoje nunca confirmada, mas também não desmentida, pelos historiadores.

Segundo Claudio, as receitas para combater a gripe lembravam a medicina que se fazia antes de o cientista francês Louis Pasteur descobrir a existência dos micróbios, em 1861, e que se baseava em purgantes, sangrias e quinino — substância natural usada no combate à malária e que inspirou a criação de versões sintéticas, como a cloroquina e a hidroxicloroquina dos nossos dias.

Enlarge

A Capital, 6/11/1918

Durante a gripe espanhola, tinha médico que recomendava fazer cortes no paciente e até deixá-lo derramar meio litro de sangue, uma técnica considerada benéfica para doentes de qualquer idade. Há relatos de que pessoas desmaiavam na rua durante a pandemia, não apenas por causa da doença, mas também pelos remédios: estavam intoxicadas de quinino ou enfraquecidos de tanta diarreia provocada pelos purgantes que tomavam.

As recomendações de sangrias e purgantes vinham dos médicos mais renomados da época, tudo gente que depois virou nome de praça e rua, como Luiz Pereira Barreto ou Vitor Godinho. E havia Francisco de Paula Peruche, que afirmava curar a espanhola com injeções de “óleo cinzento”, que não passavam de um misturado contendo 40% de mercúrio puro. O conhecimento científico atual sabe que as injeções não faziam nada além de intoxicar os rins, o fígado e o sistema nervoso central de seus pacientes, mas Peruche não destoava da medicina de sua época. “O mercúrio foi usado durante muito tempo como medicamento, com consequências terríveis”, confirma Gonzalo. O médico que envenenava seus pacientes sem saber é hoje nome de bairro e de escola de samba.

Durante a gripe espanhola, tinha médico que recomendava fazer cortes no paciente e até deixá-lo derramar meio litro de sangue, uma técnica considerada benéfica para doentes de qualquer idade.

Por mais absurda que a medicina de 1918 pareça aos olhos de hoje, Liane ressalta que a gripe continua a ser uma doença misteriosa e que a ciência evoluiu pouco na busca de uma cura. “Hoje em dia a medicina provavelmente tem um arsenal melhor para combater os sintomas, mas ainda não tem um medicamento potente para curar ou diminuir o ciclo da gripe”, aponta a historiadora.

Por tudo isso, o escritor Paulo Duarte resumia assim sua experiência de chegar vivo ao final de 1918: “Mas resisti a tudo, à peste, aos médicos e aos medicamentos”.

A MORTE E OS POBRES

O Serviço Sanitário estadual da época chamava a gripe espanhola de “ceifadora de moços”, mas os números levantados por Claudio revelam que a epidemia atingiu principalmente crianças (40,75%) e adultos entre 20 e 44 anos (35,02%). E mostram que matou mais gente pobre.

A epidemia atingiu de formas diferentes uma cidade que era, ela própria, já bastante desigual. Nos distritos de Sé e Consolação, lar da burguesia e da classe média que viviam em mansões, sobrados e edifícios administrativos, foi registrada a menor taxa de óbitos pela influenza espanhola: 6,12 por 1.000 habitantes. Numa região intermediária, que reunia tanto sobrados e chalés da classe média quanto cortiços para o proletariado, nos bairros de Bela Vista, Liberdade, Santa Cecília e Santa Ifigênia, a taxa foi um pouco maior: 7,73 mortos por 1.000 habitantes.

Mas havia uma outra São Paulo, a periferia, que na época se situava em Belenzinho, Bom Retiro, Brás e Mooca, “a cidade suja e infecta do operariado e dos marginais, dos imigrantes e dos negros, em tudo negação da urbe civilizada e higiênica, progressista e esbelta”, nas palavras de Claudio. Naquela região, povoada por cortiços sem luz nem pavimentação e por algumas vilas operárias, a cada 1.000 moradores, 12,35 morreram de gripe.

Enlarge

Fon-Fon, 23/11/1918

“As populações mais pobres moravam em casas que tinham muitas pessoas amontoadas. Indiretamente, isso ajudou a espalhar mais o vírus entre elas”, diz Liane. E Claudio resume: “A pandemia não é democrática. As pessoas têm condições diferentes de adoecer, de se tratar e de morrer”.

Assim, enquanto os moradores endinheirados da Avenida Paulista e da Consolação reclamavam da falta de empregados, que não tinham saúde ou bondes para ir ao trabalho, nos bairros pobres a preocupação era com a falta de acesso a remédios e comida. Os preços dos alimentos eram tabelados pelo Comissariado de Alimentação e, no caso dos preços das medicações, as farmácias haviam feito um acordo com o Serviço Sanitário para não aumentar os preços. Nem tabelamento nem acordo foram respeitados pelos comerciantes, que aumentavam os preços sem parar.

“A pandemia não é democrática. As pessoas têm condições diferentes de adoecer, de se tratar e de morrer” CLAUDIO BERTOLLI FILHO,

HISTORIADOR

Em um ofício apresentado à Câmara Municipal, ao final da pandemia, o prefeito afirma que havia descartado o risco de fome no período. Baseado no cálculo de um engenheiro que levava em conta o número de alimentos disponíveis e as necessidades calóricas de cada indivíduo, concluiu, em fins de outubro, que São Paulo ainda teria comida disponível para toda a população por, no mínimo, três meses. O prefeito só não previu que, com o aumento dos preços, muitos paulistanos não teriam dinheiro para comprar alimentos, e que, com o adoecimento de proprietários e funcionários, muitos comércios de alimentos simplesmente fechariam por não ter quem pudesse mantê-los abertos.

Os relatos sobre pessoas que desmaiavam nas ruas continuavam, e agora não só pela gripe ou pelo excesso de quinino: muitos estavam desmaiando de fome. Em vez de desfalecer, parte dos famintos passou a organizar saques a leiteiros, padeiros e casas de comércio.

Guerra, peste, morte e, agora, também a fome: os quatro cavaleiros do Apocalipse tomavam conta da cidade e já havia quem escrevesse nos jornais falando em “prenúncios do Juízo Final”. São Paulo, a “capital do capital”, estava perdendo a guerra para a espanhola.

DA PREPOTÊNCIA

PARA A IMPOTÊNCIA

Na linha de frente contra a pandemia em São Paulo estava o Serviço Sanitário do governo estadual, comandado por Artur Neiva, discípulo do sanitarista Oswaldo Cruz. Ao decretar o estado de epidemia na cidade, em 15 de outubro, o médico minimizou os riscos da gripe: “O alarme tem sido infundado, porque a moléstia, apesar de sua grande contagiosidade, tem reinado com caráter muito benigno”.

Neiva repetiu as mesmas medidas que havia adotado contra outras epidemias, como de malária e febre tifoide, e recomendou basicamente isolar os doentes, desinfetar suas casas e intensificar a vigilância epidemiológica. Os serviços de saúde também recomendavam o fim dos beijos e abraços, e que as pessoas se cumprimentassem com continências, para evitar os perigos dos apertos de mãos. Nos dias seguintes, continuou a garantir que tudo estava sob controle. “O povo deve revestir-se de toda a calma, confiando nas medidas já postas em execução”, afirmou em 22 de outubro.

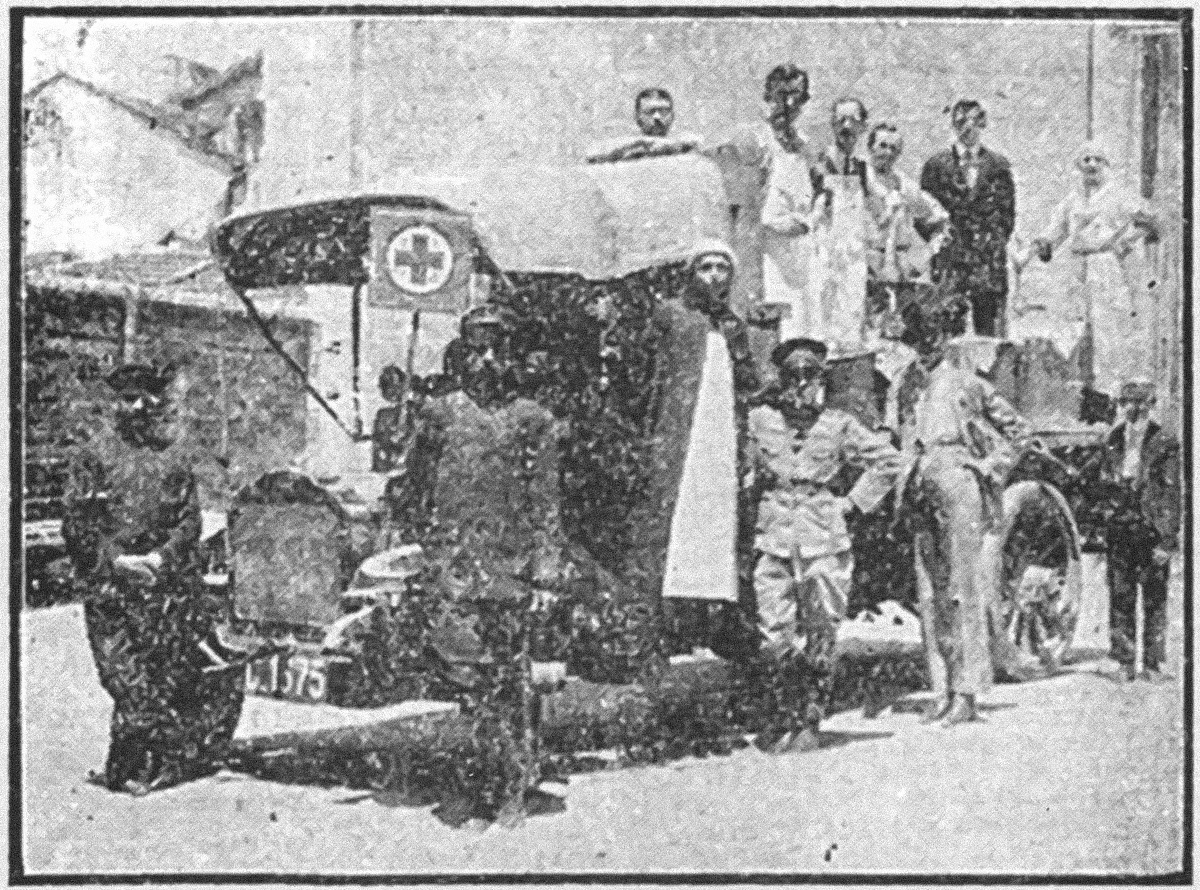

Enlarge

Acervo Museu da Imigração/APESP

O Serviço Sanitário culpava os pobres pelas suas próprias mortes, afirmando que “o maior número de óbitos se deve atribuir ao abuso dos operários que, embora sentindo-se enfermos, insistem em continuar no trabalho e só o abandonam quando a evolução da moléstia já vai muito adiantada”.

Em 19 de outubro, a Câmara Municipal de São Paulo se voltou para o tema, discutindo um projeto de lei do vereador José Piedade, que autorizava a Prefeitura a criar postos médicos para os gripados, que acabou arquivado. Uma semana depois, no dia 26, os vereadores preferiram delegar o combate à epidemia, ao aprovar uma resolução que autorizava o prefeito Washington Luiz “a tomar todas as providências necessárias à assistência pública, relativamente à pandemia reinante”.

Com essa medida, a Câmara se ausentou das ações contra a epidemia, assim como muitos de seus vereadores, que preferiram deixar a cidade no período. “O papel desempenhado pela vereança paulistana durante a crise sanitária de 1918 foi praticamente nulo”, afirma o livro de Claudio, destacando que “a população paulistana não pode contar com seus vereadores, que, deixando suas funções públicas, assumiram o papel das vítimas da peste”. O livro de Liane vai na mesma direção: “A Câmara Municipal de São Paulo praticamente nada fez durante a epidemia de gripe espanhola”.

Com os poderes recebidos pela CMSP, Washington Luiz abriu uma linha de verba especial para utilizar no socorro da população enferma e necessitada. Gastou um terço dessa verba na limpeza pública, especialmente nos bairros ricos de Sé e Consolação, já que o acúmulo de lixo nas ruas era considerado um risco para a infecção gripal. O restante do dinheiro foi gasto nos serviços dos cemitérios, para garantir que os paulistanos continuassem a ser sepultados durante a epidemia, como mostra o ofício enviado à CMSP em que prestou contas da sua atuação aos vereadores.

Com os poderes recebidos pela CMSP, Washington Luiz abriu uma linha de verba especial para utilizar no socorro da população enferma e necessitada.

Como a Casa Rodovalho, empresa responsável pelo serviço funerário da capital, logo declarou que não conseguiria mais dar conta da demanda de mortos, a Prefeitura assumiu a compra de caixões. Um dos fornecedores foi o Liceu de Artes e Ofícios, dirigido pelo arquiteto Ramos de Azevedo, cujo escritório projetou o Theatro Municipal, que trocou temporariamente a confecção de móveis pela fabricação dos esquifes.

O prefeito suspendeu os enterros de luxo e adaptou caminhões para levar vários corpos de uma vez. Como estava difícil encontrar coveiros, mesmo aumentando os salários da função, apelou para deslocar funcionários de outros setores e receber operários cedidos por empresas. Um grande teatro na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o Palace Theatre, foi transformado em necrotério, ponto de partida para centenas de enterros. Os cemitérios do Araçá, Consolação e Brás ganharam iluminação elétrica para poder sepultar à noite os corpos que não paravam de chegar.

As pessoas foram proibidas de entrar nos cemitérios se não fossem acompanhar um sepultamento, inclusive em 2 de novembro, Dia de Finados. A Prefeitura proibiu coroas fúnebres para deixar mais espaço nos veículos que transportavam os mortos para os cemitérios municipais, com mais de dez numa única viagem. Os mortos eram enterrados muitas vezes sozinhos, longe dos parentes, e em valas comuns. Quando encontrava um cadáver que esperava há muito tempo, mas não tinha mais lugar no carro, o serviço funerário fazia um acordo com os parentes e deixava com a família um cadáver mais recente para poder levar o outro.

No final do ofício em que faz um balanço da sua atuação, o prefeito Washington Luiz parece reconhecer como foi pouco o que conseguiu fazer em tempos de peste. “Em melhores mãos, mais prontas, mais eficazes, mais inteligentes teriam sido as providências postas em prática. A cidade de S.Paulo tem que se contentar com o Prefeito que escolheu”, lamentou. O reconhecimento da própria incapacidade, contudo, não o impediria de continuar na política e, em 1926, ser eleito presidente da República.

MUDANÇA DE POSTURA

Com os mortos enchendo os caminhões em São Paulo, a população passou a exigir do Serviço Sanitário remédios mais efetivos para combater a gripe. Mas Artur Neiva não tinha nada a fazer além de recomendar uso do que estava ao alcance da medicina da época: purgantes, quinino, aspirinas, chá de canela.

O governo mudou de postura em 28 de outubro, quando o número de gripados já passava dos 30 mil. Reconhecendo que o poder público não tinha como dar conta da situação, Neiva apelou à “filantropia humana” e a “todas as iniciativas que os particulares possam tomar”. Mudou totalmente a política de isolamento dos doentes em casa, passando a determinar que os pacientes fossem hospitalizados. Dali a poucos dias, em 10 de novembro, tanto Neiva como o prefeito Washington Luiz caíram doentes pela gripe, abandonando temporariamente suas funções.

A partir daí, a sociedade civil entrou em cena no socorro à população, deixando o poder público no papel de coordenador dos esforços. Diversas entidades passaram a trabalhar para atender população. Hospitais provisórios foram instalados nas sedes do Palestra Itália (atual Palmeiras), no colégio (hoje universidade) Mackenzie, na Hospedaria dos Imigrantes, entre outros. Hospitais voltados para os pobres, que fique claro: rico continuava a receber médico em casa.

Enlarge

Fon-Fon, 16/11/1918

Os jornais O Estado de S.Paulo e Fanfulla, da colônia italiana, fizeram campanhas de doações. Grupos como Cruz Vermelha Brasileira, União dos Pastores Evangélicos, Liga Nacionalista, os confrades vicentinos da Igreja Católica, lojas maçônicas, Associação Comercial, além de pequenas empresas e famílias operárias, participaram da criação de hospitais e postos de socorros improvisados, além de fornecer, alimentos, roupas e remédios para os mais pobres. O Corinthians também participou da mobilização com doações para a Cruz Vermelha.

Um dos desafios abraçados por governo, instituições e jornais foi o de convencer os pobres a aceitar a ir para os hospitais, de fama tão ruim. “Convençam-se o povo de que nos hospitais os enfermos serão mais bem tratados do que em casa, porque lá não lhe faltarão médicos, enfermeiros, remédios e alimentos, sem falar no asseio e na abundância de ar e de luz que não pode haver nos lares pobres”, proclamava O Combate na primeira página, junto a uma foto de “um hospital de gripados” limpo e organizado.

Um dos desafios abraçados por governo, instituições e jornais foi o de convencer os pobres a aceitar a ir para os hospitais, de fama tão ruim.

Os médicos se integravam aos hospitais e postos de socorros improvisados que iam sendo criados, onde se formavam imensas filas em busca de atendimento. O desespero da população por profissionais de saúde era tanto que um clínico, no Brás, foi abordado por um homem armado que obrigou o médico, sob a mira de um revólver, a atender os seus parentes adoecidos.

“No contexto da doença e da escassez, a solidariedade humana triunfava. O essencial era a luta pela vida e o respeito pelos mortos. Fazia-se de tudo para que cada um dispusesse de assistência médica, remédios e alimentação, elementos essenciais para a sobrevivência do município pestilento”, afirma Claudio.

E O MUNDO NÃO SE ACABOU

Assim como veio, a gripe espanhola se foi. No começo, os paulistanos nem acreditaram quando as mortes começaram a cair, desconfiando de que o governo estivesse maquiando números e escondendo mortos. A Grande Guerra também chegou ao fim, em 11 de novembro, mas poucos tiveram coragem ou ânimo de sair às ruas para comemorar.

“No contexto da doença e da escassez, a solidariedade humana triunfava. O essencial era a luta pela vida e o respeito pelos mortos. Fazia-se de tudo para que cada um dispusesse de assistência médica, remédios e alimentação, elementos essenciais para a sobrevivência do município pestilento” CLAUDIO BERTOLLI FILHO,

HISTORIADOR

Aos poucos, a cidade foi se convencendo de que a peste e guerra haviam ido embora. Ainda que fome e morte continuassem por ali, parecia que o Apocalipse havia sido adiado e não seria dessa vez que o mundo iria acabar. Cinemas, bares, teatros e cassinos voltaram a funcionar a partir de 1º de dezembro. No dia 19, o Serviço Sanitário decretou oficialmente o fim da epidemia.

Todos os estudantes passaram automaticamente de ano, por ordem do Senado Federal. Os jornais agora anunciavam produtos para os que se recuperavam da gripe, de remédios — os mesmos que antes eram anunciados para tratar a doença — a estadia em hotéis do Guarujá, sem falar em aulas de francês para restabelecer os cérebros abalados pela gripe.

Não houve vacina ou qualquer outra descoberta da ciência que desse conta do vírus. A gripe simplesmente parou de matar, e não por causa de qualquer esforço humano. Uma das explicações mais aceitas para o fim da epidemia, segundo Gonzalo, é a da imunidade de rebanho: tantas pessoas foram contaminadas por aquela cepa do H1N1 em todo o mundo que desenvolveram anticorpos e o vírus passou a ter dificuldade de encontrar pessoas desprotegidas para continuar a se propagar. “A gripe atingiu em torno de 70% das pessoas, nos grandes centros urbanos, e parou de se propagar antes de ir para o interior, porque na época não havia a mesma mobilidade e porque fora das grandes cidades havia pouca densidade demográfica, diminuindo as chances de proliferação do vírus”, explica.

Enlarge

A Gazeta, 21/11/1918

Principais vítimas da gripe espanhola, os pobres também sofreram as piores consequências do fim da epidemia. Não receberam salários pelos dias parados e, em muitos casos, nem pelos trabalhados. Após o fim da epidemia, os preços dos aluguéis subiram, os dos alimentos também, e patrões ainda romperam acordos feitos dois anos antes com os trabalhadores, após a greve geral de 1917. A situação levaria a novas greves ao longo de 1919.

Passada a gripe, todos trataram de esquecê-la: políticos, médicos, pesquisadores, pessoas comuns. Seja por causa do trauma que provocou, seja porque parte das mortes acabou atribuída às condições da Primeira Grande Guerra, ou porque nas décadas seguintes o mundo encontrou outros problemas com que se preocupar, como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o fato é que a lembrança da gripe espanhola foi desaparecendo. “A epidemia foi sumindo da memória social e familiar”, afirma Liane. Em seu livro, a historiadora observa que sabemos mais sobre a peste negra da Idade Média do que sobre a pandemia de um século atrás.

A redescoberta da gripe de 1918 ocorreu principalmente neste século, no momento em que a humanidade passa a ser alvo de outras epidemias semelhantes, como a gripe suína de 2009, provocada por uma variante do mesmo H1N1 que gerou a espanhola, e a atual pandemia de coronavírus. Os flagelos que sempre encontram os seres humanos desprevenidos, como dizia Camus.

Mas do que ninguém nunca mais se esqueceu foi do carnaval de 1919. Naquele março, os sobreviventes do ano anterior se jogaram na brincadeira com uma fúria pela festa e uma gana de quem tinha muito a descontar e a celebrar. Há quem diga que o samba E o mundo não se acabou, de Assis Brasil, gravado em 1938, em que uma personagem resolve aproveitar o clima de fim dos tempos para beijar na boca de quem não devia e pegar na mão de quem não conhecia, seja uma referência ao clima de permissividade vivido naquele ano.

E, ainda que o Carnaval paulistano de 1919 provavelmente não tenha sido tão animado como o do Rio de Janeiro, cantado por escritores e memorialistas, mesmo assim se mostrou, nas palavras de um cronista de O Estado de S.Paulo, “o mais expansivo, o mais vibrante e o mais pitoresco espetáculo que em São Paulo se tem visto”, celebrando tudo o passou. Porque, sim, um dia chega em que tudo passa.

SAIBA MAIS

Livros

Barry, John M. A grande gripe. Intrínseca, 2020

Bertolli Filho, Claudio. A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918. Paz e Terra, 2003

Bertucci, Liane Maria. Influenza, a medicina enferma. Editora do Unicamp, 2004

Lobato, Monteiro. Negrinha. Várias editoras

Sevcenko, Nicolau. Orfeu Extático na Metrópole – São Paulo nos Frementes Anos 20. Companhia das Letras, 1992

Podcasts

- O que aprendemos com a gripe espanhola? – Ao Ponto O Globo

- Como Brasil enfrentou a gripe espanhola? Qual era a ‘cloroquina’ da época? – Estadão Notícias

Vídeos

- Gripe espanhola: gripezinha ou filme de terror? – TV Senado

- Epidemias no Brasil: como o País lidou com a febre amarela e a gripe espanhola – Canal USP