Texto: Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

“Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar… as janelas olham. Eta vida besta, meu Deus.” Publicado em 1930 no livro Alguma poesia, obra de estreia do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, bem que o poema Cidadezinha qualquer poderia ser visto como uma referência ao clima eleitoral pasmacento da política institucional da Primeira República (também chamada de República Velha), que se arrastou da queda da monarquia, em 1889, até a Revolução de 1930.

Ao longo dessas quatro décadas, o ambiente da política institucional na maior parte do tempo lembrava um campeonato em que os mesmos times venciam todos os jogos, porque tinham os juízes e bandeirinhas no bolso. Por isso, mesmo sem pesquisas de opinião, todo mundo já sabia qual seria o resultado da maioria das eleições: vitória da situação e derrota da oposição.

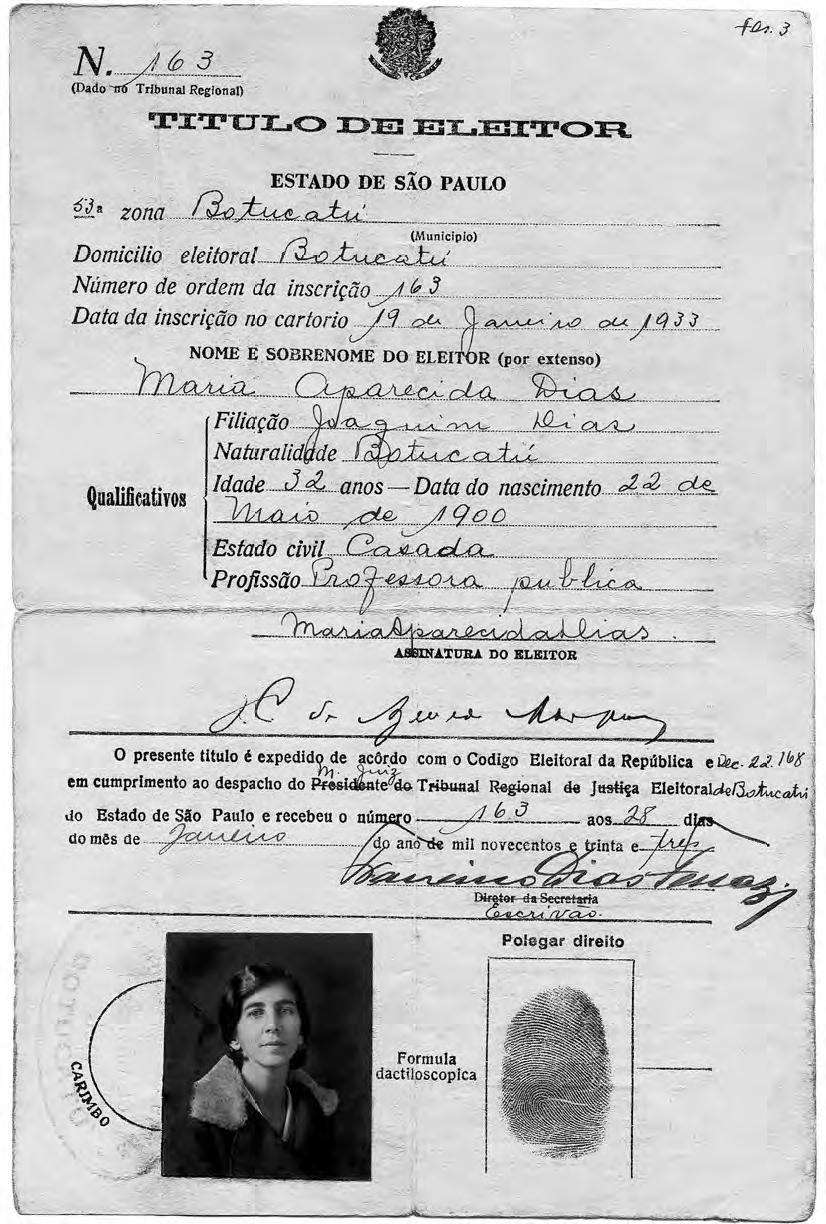

Enlarge

Título eleitoral de 1933, criado pelo Código Eleitoral promulgado um ano antes | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Após um início conturbado, o jogo político da República se estabilizou quando o governo Campos Sales (1898-1902) criou a “política dos governadores”, um grande acordo nacional — com o presidente, com tudo — em que o governo federal sustentava os grupos dominantes nos Estados, os quais, em troca, apoiavam a Presidência da República, eliminando, assim, qualquer espaço para as oposições.

As elites locais de São Paulo e Minas Gerais definiam os presidentes que venceriam as eleições, alternando os nomes entre paulistas e mineiros na maior parte do tempo, como parte de um arranjo conhecido como “política do café com leite”. Não havia partidos nacionais e cada Estado era dominado por uma agremiação local que mandava e desmandava — em São Paulo, por exemplo, o Partido Republicano Paulista elegeu todos os governadores enquanto durou a Primeira República.

“De fato, embora a aparência de organização do país fosse liberal, na prática o poder foi controlado por um reduzido grupo de políticos em cada estado”, explica o historiador Boris Fausto em História do Brasil. Não havia voto secreto, e por isso muitos eleitores escolhiam votar nos candidatos alinhados aos poderosos da sua cidade, fosse porque temiam perseguições, fosse porque buscavam favores, como um par de sapatos ou um cargo na prefeitura. Era o “voto de cabresto”.

A fraude eleitoral corria solta, usando todo tipo de maracutaia, da falsificação de atas aos votos de eleitores mortos. E nunca pegava nada, porque não havia instituições independentes para verificar a legalidade do processo. Para a Câmara dos Deputados, por exemplo, os eleitos precisavam ser confirmados por uma “comissão de verificação de poderes”, dominada por deputados simpáticos ao presidente e aos governadores, que tratavam de “degolar” quem não fosse da sua turma.

Era um jogo viciado, em que os próprios políticos fiscalizavam o processo de escolha de seus pares. “As câmaras municipais exerceram importantes funções nas eleições durante esse período”, conta o historiador Ubirajara de Farias Prestes Filho, do Arquivo Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Eram essas câmaras que faziam a apuração dos votos. O alistamento dos eleitores aptos a votar cabia a uma comissão que reunia representantes da câmara e de outras instituições — e que, portanto, não tinha como escapar da influência das elites políticas.

Uma mudança veio em 1916, quando o alistamento dos eleitores passou a ficar sob responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. É possível que essa mudança tenha produzido algum impacto sobre os conchavos e as mutretas das eleições na capital paulista, mas Prestes Filho afirma que ainda faltam estudos a esse respeito.

Enlarge

Acompanhado por jornalistas, presidente do TRE-SP inicia apuração da primeira cédula da eleição de 1960 | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

SAMBA, CAPOEIRA E JUSTIÇA ELEITORAL

Ao longo das quatro décadas que durou a Primeira República, as urnas permaneceram como um espaço controlado, incapaz de refletir a vontade da maioria da população, que se via excluída de um sistema que era republicano apenas no nome. O que explica, aliás, por que a maioria da população, em tempos de voto facultativo, se interessava tão pouco pelas eleições: até 1930, o número de votantes nunca foi além de meros 5,7% da população total do País (nas eleições de 2018, os votantes corresponderam a 55,6% da população).

Muitos foram se cansando dessa vida besta da política nacional. Entre eles, estavam intelectuais como o poeta Olavo Bilac, que pregava a “moralização dos costumes políticos e eleitorais”, ao lado de movimentos como a Liga de Defesa Nacional, do Rio de Janeiro, e a Liga Paulista, que montou uma comissão destinada à luta pelo voto secreto. Grupos de militares de baixa e média patentes foram além e criaram os movimentos tenentistas, que buscavam se manifestar politicamente por meio de rebeliões armadas: foi o caso da Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros ao longo de 13 Estados, entre 1924 e 1927, pedindo voto secreto, ensino público e justiça social, e da Revolta Paulista de 1924, quando os participantes chegaram a tomar a capital paulista por três semanas antes de serem derrotados sob o peso de bombardeios aéreos que atingiram a cidade.

Sem falar na Revolta da Vacina, de 1904, que tinha menos a ver com negacionismo antivax e mais com a revolta da população contra medidas autoritárias do governo, aplicadas de cima para baixo em meio a um ambiente sufocador no qual o povo nunca podia apitar.

Enlarge

Urna de lona, introduzida nos anos 50, urna de madeira usada em 1945 e urnas eletrônicas de 1996 e 2020, expostas pelo TRE-SP | Crédito: Fausto Salvadori/CMSP

Todos esses movimentos de insatisfação desaguaram na Revolução de 30, que destituiu o presidente Washington Luís, impediu a posse de seu sucessor eleito, Júlio Prestes, e pôs em seu lugar Getúlio Vargas como presidente provisório, dando início a um novo arranjo político no País. Levado ao poder pelos grupos que se opunham ao jogo político viciado da Primeira República, o novo presidente tratou de implantar o lema de moralização do sistema eleitoral. Para isso, editou o primeiro Código Eleitoral do Brasil, por meio do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, elaborado por um grupo de juristas liderados pelo ministro da Justiça, Maurício Cardoso.

O Código Eleitoral trouxe várias novidades, incluindo o voto secreto, o direito ao voto feminino e a Justiça Eleitoral — uma criação original, tão brasileira como o samba, o brigadeiro ou a capoeira. Embora outras democracias mundo afora tenham criado estruturas independentes para fiscalizar e organizar as eleições, o Brasil foi o único a reunir todas essas atividades em um único órgão.

“Não há dúvida de que a Justiça Eleitoral do Brasil é absolutamente singular, porque tem tanto a atividade jurisdicional como a administrativa no mesmo nível”, afirma José D’Amico Bauab, pesquisador do Centro de Memória Eleitoral (Cemel), do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP). Em outras palavras, só no Brasil existe um ramo do Poder Judiciário que tem tanto a função de julgar processos que envolvam candidatos e eleitos, como a de organizar a realização das eleições, do registro dos eleitores à efetivação dos eleitos.

Para D’Amico, a Justiça Eleitoral é “uma saborosa jabuticaba” da democracia brasileira. Uma jabuticaba que, ao longo de sua história, foi capaz de fazer a vontade popular se impor mesmo em meio às trevas do autoritarismo.

Enlarge

MORTE E RENASCIMENTO

A lei eleitoral de 1932 estabeleceu a Justiça Eleitoral no mesmo formato em que existe hoje, com uma estrutura administrativa e jurídica reunindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em nível federal, e os Tribunais Regionais Eleitorais nos Estados. Havia um olhar voltado para o futuro no Código Eleitoral, tanto que alguns de seus artigos, mesmo antes da invenção dos computadores, já previam o “uso de máquinas de votar”, antecipando uma tecnologia que as seções de votação só viriam a adotar mais de 60 anos depois.

Enlarge

Servidores mostram máquina experimental trazida dos EUA, nos anos 60 | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Os tribunais eleitorais fizeram sua estreia no ano seguinte, quando coordenaram as eleições para a Assembleia Constituinte encarregada de redigir a nova Constituição Federal. As eleições, com voto secreto e Justiça Eleitoral, pela primeira vez empoderaram os eleitores que iam às urnas, ainda que dentro de alguns limites. O Código Eleitoral proibia, por exemplo, o voto de “mendigos” e dos analfabetos, o que, na época, excluía a maioria da população.

O voto dos homens era obrigatório; o das mulheres, facultativo. Mesmo assim, representava um avanço, fruto das longas lutas que o movimento feminista travava desde o século anterior. O texto original da lei eleitoral, elaborado por uma comissão de juristas formada só por homens, previa que apenas mulheres viúvas ou solteiras com renda própria teriam liberdade para votar. Alegando a necessidade de preservar “a boa ordem das relações privadas na família brasileira”, os juristas pretendiam proibir que as casadas votassem sem autorização do marido. Mas a pressão das delegadas do Segundo Congresso Internacional Feminista, que haviam visitado Getúlio Vargas na sede do governo, no Palácio do Catete (Rio de Janeiro), em 1931, influenciou o presidente a incluir o voto feminino sem restrições no texto final do decreto. E foi graças a isso que, nas eleições para a Assembleia Constituinte em 1933, os votos depositados nas urnas de aço utilizadas na época elegeram a primeira deputada brasileira: a médica Carlota Queirós.

Enlarge

Carlota Queirós, primeira deputada do Brasil | Crédito: Câmara dos Deputados

Em 1934, o Brasil recebeu uma nova Constituição e realizou eleições para o Poder Legislativo… e acabou. Ninguém poderia prever, mas as eleições daqueles dois anos seriam, por muito tempo, as primeiras e últimas com o novo sistema eleitoral. É que, em 10 de novembro de 1937, com o pretexto de combater o risco de uma ameaça comunista que não existia, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado com o qual fechou o Congresso Federal, as assembleias legislativas dos Estados e as câmaras municipais de todas as cidades. Ainda extinguiu a Justiça Eleitoral que ele mesmo havia criado. Começava a ditadura do Estado Novo.

Oito anos depois, em 1945, a Justiça Eleitoral viria a renascer junto com a democracia, quando Vargas, pressionado a aceitar o fim do Estado Novo, marcou eleições gerais e, em 28 de maio de 1945, ordenou a reinstalação dos tribunais eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a funcionar em 1º de junho daquele ano, presidido por José Linhares, que também era presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Enlarge

José Linhares (ao centro, sem chapéu) presidiu o Brasil e a primeira eleição após o Estado Novo, em 1945 | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Houve todo tipo de obstáculo para a realização das novas eleições, em um País que estava enferrujado para votar. Literalmente. Em São Paulo, as urnas de aço utilizadas nas eleições de 1933 e 1934 haviam sido doadas para o esforço de guerra da Marinha Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Os militares nunca deram uso para as urnas, que ficaram juntando poeira no arsenal da Marinha. Quando os servidores do TRE de São Paulo as receberam de volta, descobriram que estavam mal conservadas, amassadas, sem condições de uso. O Tribunal, então, recorreu a uma estratégia dupla. De um lado, contratou o Liceu de Artes e Ofícios, que havia fabricado as urnas de metal, para consertar o máximo delas que pudesse. De outro, encomendou à mesma escola novas urnas, feitas de madeira imbuia.

Na capital federal, Rio de Janeiro, um outro tipo de problema ameaçava as eleições: o temor de que Getúlio Vargas não estivesse tão decidido a deixar o poder, como havia dito. Pelo sim, pelo não, os militares se adiantaram e, em 29 de outubro, exigiram a renúncia do presidente. Em seu lugar, assumiu José Linhares, com a missão de comandar a transição do País, de uma de suas piores ditaduras para uma democracia.

Conduzidas a toque de caixa por uma Justiça Eleitoral que havia sido reconstituída após oito anos de suspensão, e que teve de se desdobrar até para conseguir as urnas necessárias para o dia do pleito, as eleições para presidente, deputados e senadores foram finalmente realizadas em 2 de dezembro. A esperança era grande, mas o medo também. “De fato, a redemocratização, se fracassada, teria mergulhado a nação num ambiente de convulsão social, quase que preliminar de uma guerra civil”, escreveu D’Amico no livro Justiça Eleitoral – uma retrospectiva. Contrariando os piores temores, porém, os tribunais eleitorais deram conta de conduzir a votação em clima de tranquilidade.

Enlarge

Encerrada a votação, mesário lacra urna, observado por fiscais partidários | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Mas ainda havia um obstáculo a ser superado antes de poder celebrar a festa da democracia. É que a ferrugem de um País desacostumado a fazer eleições acabou se refletindo no ritmo vagaroso da apuração. Passou uma semana, duas, três, chegou o Natal, o final do ano se aproximava… e a contagem de votos da eleição feita em 2 dezembro ainda estava longe de terminar. O presidente não teve dúvida. Para viabilizar uma transição de poder que precisava ocorrer dentro do prazo antes que o País perdesse o rumo, Linhares autorizou o TSE a proclamar os vencedores mesmo com a contagem incompleta, desde que o número de votos apurados até o momento apontasse uma vitória que não poderia mais ser alterada pelo restante da contagem.

Ousado, mas deu certo. Em 31 de janeiro de 1946, tomou posse o novo presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, e no dia seguinte a Assembleia Nacional Constituinte. Todos eleitos pelo voto direto, secreto e verificado de homens e mulheres que agora sabiam que podiam confiar nas cédulas que depositavam nas urnas, tanto as de metal, como as de madeira.

Enlarge

O MEDO E O MORRO

Apesar dos avanços, a democracia brasileira não conseguiu se libertar totalmente do jeito de ser das ditaduras, como os comunistas logo descobriram. Em 7 de maio de 1947, o TSE, baseando-se em um trecho da Constituição aprovada no ano anterior que proibia a existência de “qualquer partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático”, decidiu cassar o registro do Partido Comunista do Brasil e jogá-lo na ilegalidade — uma decisão mais tarde confirmada pelo STF.

O absurdo da decisão revoltou até mesmo parte dos políticos da União Democrática Nacional (UDN), partido de direita que se situava do outro lado espectro ideológico em relação ao Partido Comunista. “Olha como eram os liberais da época. Uma parte da UDN ofereceu a legenda para os comunistas, em nome da democracia. Isso é de uma grandeza inimaginável nos dias de hoje”, comenta D’Amico.

A perseguição não parou por aí. A Justiça Eleitoral, agindo como uma nova versão da comissão de verificação de poderes da Primeira República, seguiu cassando os comunistas que haviam se abrigado em outros partidos. No último dia de 1947, por exemplo, o TSE atendeu a um pedido do diretório nacional do Partido Social Trabalhista e impediu a posse, marcada para o dia seguinte, de 15 vereadores do partido que haviam sido eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo, sob a suspeita de serem comunistas. Assim, um terço dos vereadores eleitos se viu impedido de assumir o cargo, inclusive aquela que deveria ter sido a primeira vereadora da Casa, Elisa Kauffmann Abramovich.

O Partido Comunista permaneceu na ilegalidade até os anos 80. Em 2013, a CMSP reconheceu a injustiça cometida e, numa ação simbólica, restituiu os mandatos desses e de outros 27 vereadores cassados por ações autoritárias.

Enlarge

Central telefônica do TRE-SP tirava dúvidas dos eleitores | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

D’Amico reconhece que esse foi um ponto baixo na história dos tribunais eleitorais brasileiros. “Se há uma pedra no sapato na história da Justiça Eleitoral é a cassação do registro do Partido Comunista nesse período que é considerado virtuoso, de 46 a 64, e que tem essa cassação como grande déficit ético”, afirma. Mas salienta: “A Justiça Eleitoral é permeada mais de altos do que de baixos, e no final resultou em um processo civilizatório”.

Em protesto contra a perseguição aos comunistas, o escritor Monteiro Lobato escreveu uma fábula, lida em um comício no Vale do Anhangabaú (no centro da capital paulista), em junho de 1947, sobre um rei que desejava demolir um morro sagrado, chamado Morro da Democracia, que era protegido pelas leis básicas do reino. Para não contrariar as leis, o rei espertamente ordenou a retirada não da terra, mas de plantas espinhentas e ervas daninhas do morro. Junto com as plantas, porém, os servidores do rei vão arrancando aos poucos um pouco de terra, até que um dia “já não havia morro nenhum no reino”.

Trazendo a fábula do reino imaginário para o Brasil de 1947, Lobato concluía que “o nosso rei, sob o pretexto de arrancar o craguatá espinhento do comunismo, tirou o nosso Morro da Democracia” e que “se não reagirmos energicamente, um dia estaremos privados do nosso morro e com um terrível soba [líder que domina uma população pela superioridade política ou econômica] dominando toda a planície”.

Enlarge

Pacotes de cédulas de votação oficiais no armazém do TRE-SP, na Vila Leopoldina | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

A previsão do criador do Sítio do Picapau Amarelo se confirmou. Em 1964, o medo do comunismo (sempre ele) foi usado como justificativa por um grupo de militares, políticos e empresários para destruir o Morro da Democracia, por meio da deposição do presidente eleito democraticamente, João Goulart, o que levou ao poder um grupo de terríveis sobas que viriam a dominar a planície restante ao longo de 21 anos.

Mesmo durante o regime militar, contudo, a Justiça Eleitoral continuou a atuar com independência, permitindo que a voz das urnas contrariasse a vontade dos fardados que mandavam no País. Aconteceu nas eleições estaduais realizadas em 1965, um ano após o golpe, quando os candidatos da ditadura saíram derrotados em 5 dos 11 Estados que fizeram eleições (Minas Gerais, a antiga Guanabara, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Norte).

Apesar de tudo, os militares da época não puseram em dúvida a Justiça Eleitoral. Em vez de questionar o resultado das urnas, buscavam outras formas de burlar a vontade popular, sempre que o povo dizia algo que não queriam ouvir. Foi o que fizeram após as eleições de 1965, com a edição dos Atos Institucionais 2 e 3, que extinguiram os partidos políticos existentes, substituindo-os todos por outros dois — Movimento Democrático Nacional (MDB), de “oposição consentida”, e Aliança Renovadora Nacional (Arena), de situação, ou os partidos “do sim” e “do sim, senhor”, como ficaram conhecidos — e eliminaram as eleições diretas para presidente, governadores e para prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. Se a voz das urnas incomodava, era melhor que falassem pouco.

Enlarge

O resultado das eleições voltou a incomodar os militares em 1974, quando o MDB teve um bom desempenho nas eleições legislativas. A resposta do governo veio em 1976, com a edição da Lei Falcão, que limitava as propagandas eleitorais, e, no ano seguinte, com o pacote de abril, que entre outras medidas fechou temporariamente o Congresso Nacional e criou os “senadores biônicos”, que tinham o superpoder de obter seus cargos precisando apenas da indicação dos militares, pois eram eleitos por um colégio eleitoral (o apelido fazia uma referência aos personagens superpoderosos Homem Biônico, Mulher Biônica, Menino Biônico e Cão Biônico, das séries O homem de seis milhões de dólares e A Mulher biônica, que faziam sucesso na TV).

Apesar dos esforços dos militares, as urnas continuaram a demonstrar a insatisfação popular com o regime, abrindo caminho para seu enfraquecimento progressivo que, após muita pressão, acabou levando ao fim da ditadura. “A Justiça Eleitoral teve um papel muito importante nesse momento. Se tivesse sido aparelhada pelo regime, decerto teríamos um processo de redemocratização muito mais demorado na produção de resultados”, aponta D’Amico.

DOS RINOCERONTES À URNA ELETRÔNICA

O trabalho da Justiça Eleitoral tem um quê da rotina das escolas de samba, que passam o ano todo se preparando para um único dia, quando tudo precisa se passar com perfeição. Segundo o presidente do TRE-SP, Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, o segredo para conduzir bem o processo eleitoral num País continental, com mais de 150 milhões de eleitores, é a experiência de um corpo de servidores testado ao longo de nove décadas. “Dá uma certa tranquilidade assumir uma máquina que vem funcionando há muitos anos. Há funcionários que já fizeram seis, sete, oito, nove eleições. Temos uma expertise que dá confiança na eficácia do nosso processo eleitoral”, conta Galizia.

Enlarge

Galizia, presidente do TRE-SP: “O objetivo da Justiça Eleitoral é dar legitimidade ao processo democrático” | Crédito: Gute Garbelotto/CMSP

A confiança no processo não impede a Justiça Eleitoral de constantemente buscar novidades para tornar as eleições mais rápidas e confiáveis. “Não estamos deitados em berço esplêndido. Estamos sempre procurando aperfeiçoar as formas de apuração e atuação dos nossos mesários e facilitar o acesso do eleitor”, explica o presidente.

Uma das mudanças ao longo da história, bastante marcante, ocorreu com as cédulas usadas nas votações. Tradicionalmente, eram fornecidas, já preenchidas, pelos próprios candidatos, o que favorecia distorções e aumentava os riscos de fraudes. Partidos com mais poder econômico, por exemplo, podiam imprimir mais cédulas, aumentando suas chances eleitorais. E, como ficavam disponíveis no lugar de votação, podia acontecer de rivais levarem as cédulas dos adversários e colocarem as suas no lugar.

A solução encontrada foi adotar cédulas oficiais únicas, todas produzidas e distribuídas aos eleitores pela Justiça Eleitoral. Esse modelo, usado inicialmente em caráter experimental pelo TRE-SP em 1955, foi se espalhando e passou a ser usado em todo o País a partir de 1962. Por essa época, os votos não eram mais depositados em urnas de aço, nem de madeira. As urnas adotadas a partir dos anos 50 eram feitas de lona, com tampas de metal retangulares.

Enlarge

Servidores mostram embalagens para as cédulas únicas, usadas pela primeira vez em 1955 | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Durante todo esse tempo, sempre houve quem votasse em figuras que não eram candidatos, como celebridades e personagens de ficção. Alguns, os mais populares, nem humanos eram. Ainda no tempo da Primeira República, em 1922, um bode chamado Ioiô conseguiu votos que teriam sido suficientes para fazê-lo vereador de Fortaleza (CE), se a edilidade fosse permitida aos animais. Em 1955, outro bode, Cheiroso, alcançou sucesso parecido em Jaboatão dos Guararapes (PE). É que levar animais paras as urnas funcionava como um jeito zoeira de protestar contra o sistema político.

O personagem mais famoso desses votos de protesto foi o rinoceronte Cacareco, que em 1958 havia sido emprestado do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro para o da Cidade de São Paulo, virando uma atração muito popular. O bicho tornou-se tão conhecido que o jornalista Itaboraí Martins e um grupo de amigos lançaram a ideia de fazê-lo “candidato” nas eleições legislativas de 1959, com direito a santinhos e jingle. Cacareco se mostrou um sucesso nas urnas da capital e do interior, somando cerca de 100 mil votos.

Enlarge

Votos para Cacareco, um candidato que era o bicho | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Não foi o último candidato dessa corrente política. Em 1988, as revistas de humor Plantão da Casseta e Planeta Diário lançaram a candidatura do chimpanzé Tião, do Partido Bananista Brasileiro, que conquistou a impressionante cifra de 400 mil votos — todos oficialmente anulados pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro.

Os votos de protesto no reino animal saíram definitivamente de cena com a chegada das urnas eletrônicas, em 1996. O objetivo da inovação não era afastar das urnas os animais, mas os riscos de fraudes. O sonho das “máquinas de votar” era antigo, presente já no primeiro Código Eleitoral, de 1932. Demorou um tempo, porém, para a ideia encontrar uma tecnologia à altura. Em 1965, máquinas experimentais de votação foram trazidas dos Estados Unidos e apresentadas no Pavilhão do Ibirapuera, diante do presidente Castelo Branco, mas nunca chegaram a ser usadas nas eleições.

Enlarge

Visão panorâmica das juntas eleitorais instaladas no Pavilhão Internacional | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Uma experiência feita em 1989, com um computador rudimentar e um teclado adaptado, em Santa Catarina, foi a primeira a apontar um caminho para as máquinas de votar que valia a pena ser seguido. As primeiras urnas eletrônicas foram testadas em apenas 57 municípios, em 1996, e se saíram tão bem que, na eleição seguinte, em 1998, já havia 537 cidades trabalhando com a novidade. Dois anos depois, em 2000, todas as votações em 5.559 municípios brasileiros foram realizadas com as urnas eletrônicas.

A novidade se mostrou um sucesso, tanto na agilidade como na segurança. Se a apuração dos votos das eleições de 1945 levou mais de um mês para ser concluída, hoje o processo é feito em poucas horas. E não houve registro de fraudes nas duas décadas em que as urnas eletrônicas foram adotadas. Para o presidente do TRE-SP, é mais uma forma de ajudar os tribunais eleitorais a cumprirem sua missão: “O objetivo da Justiça Eleitoral é fazer com que o maior número de eleitores possível participe da eleição, para dar legitimidade ao nosso processo democrático”, resume.

Enlarge

Contagem de votos da eleição de 1962 | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Enlarge

Criança observa resultados das urnas afixados no Ibirapuera | Crédito: TRE-SP/Arquivo Público do Estado de São Paulo

Nas eleições deste ano, a Justiça Eleitoral tem motivos de sobra para apagar velinhas e festejar seu legado, mas enfrenta um desafio inédito em 90 anos de história, quando seu trabalho passa a ser colocado em dúvida de uma forma que nem o regime militar chegou perto de fazer.

“Nunca houve um questionamento sobre nosso sistema eleitoral, mesmo durante a ditadura. Como se fosse um passe de mágica, se começou a questionar o nosso sistema sem fundamento concreto. O TRE e o TSE fazem um esforço de abrir todas as portas para esclarecer, mas a gente ainda ouve vozes dissonantes que não têm qualquer base senão um desejo de tumulto”, lembra Galizia.

“Aquilo que era uma data de comemoração passou a ser uma data de reafirmação dos princípios e da nossa existência”, conclui o presidente do TRE-SP. Como convém a uma instituição que nasceu em consequência de uma revolução, essa senhora nonagenária celebra seu aniversário longe do conforto, mas enfurnada nas trincheiras da luta pela sobrevivência da democracia no Brasil.

Edição: Sândor Vasconcelos | sandor@saopaulo.sp.leg.br

SAIBA MAIS

Livros

BAUAB, José D’Amico. Voto é memória: a imagem da democracia brasileira em São Paulo (1932-1965). Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2019.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. Edusp, 2019.

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. Editora Alfa-Omega, 1976.

NICOLAU, Jairo. Eleições no Brasil: Do Império aos dias atuais. Zahar, 2012.

NOVAES, Teresa Cristina de. O voto feminino no Brasil. Edições Câmara, 2019.

PASSARELLI, Eliana (coordenação). Justiça Eleitoral: uma retrospectiva. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005.

SEVCENCO, Nicolau. A revolta da vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. Editora Unesp, 2018.