Texto: Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

Eles chegavam ateando fogo a povoações inteiras, transformando famílias em carne chamuscada, apenas para espalhar o terror entre os vizinhos e minar a vontade de resistir. Não que sobreviver fosse melhor. Quem não era morto acabava transformado em escravo e se via obrigado a acompanhar seus sequestradores por jornadas de centenas de quilômetros, a pé. Crianças que atrasavam a caminhada eram arrancadas de seus pais e assassinadas diante deles. O mesmo acontecia com os velhos, doentes e pessoas com deficiência.

Estátua de Anhanguera: bandeirantes representavam ideia de paulistas como “raça superior” | Wikimedia Commons

Enlarge

Além de espalhar cadáveres por onde passavam, os assassinos ainda cortavam os braços de suas vítimas e os usavam para açoitar os sobreviventes. Na definição de uma testemunha, os matadores se comportavam “com tanta crueldade que não me parecem ser cristãos, matando as crianças e os velhos que não conseguem caminhar, dando-os de comer a seus cachorros”.

Essas matanças não ocorreram nos territórios da Alemanha nazista dos anos 1940 e seus autores não usavam suásticas, nem foram enforcados no Tribunal de Nuremberg. Foram narradas nas cartas de dois padres jesuítas, mencionadas no livro Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo, do historiador John Manuel Monteiro, e descrevem uma expedição de bandeirantes saídos de São Paulo para sequestrar e escravizar indígenas guaranis, entre 1628 e 1632, na região do atual estado do Paraná. No comando da expedição e das chacinas, estava o bandeirante Antônio Raposo Tavares. Quando não estava desbravando as matas em busca de escravos e chicoteando pessoas com os membros arrancados de seus amigos e parentes, atuava como vereador da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP).

Anos depois, Raposo Tavares voltaria a levar morte e destruição para muito mais gente, ao comandar uma expedição que percorreu mais de 10 mil quilômetros ao longo de três anos, entre 1648 e 1651, saindo da cidade de São Paulo, chegando ao Peru e descendo o Rio Amazonas. Foi uma jornada tão impressionante que outro padre jesuíta, Antônio Vieira, chamou-a de uma das viagens “mais notáveis que até hoje se tem feito no mundo”, ao mesmo tempo em que não deixava de denunciar os “homicídios e latrocínios” cometidos por aqueles homens, que narravam os massacres que cometiam “como se contara uma ação muito louvável” e falavam das pessoas que matavam “como se referisse às festas duma montaria, e não importavam mais as vidas dos índios que as dos javalis ou gamos”.

Até hoje, os bandeirantes são mais lembrados pelo caráter desbravador de suas expedições pelo interior do Brasil, como a “bandeira dos limites” de Raposo Tavares, do que pelo papel que tiveram na linha de frente do extermínio indígena. Esse processo eliminou, em quatro séculos, 98% dos 3 milhões de pessoas que viviam no Brasil antes da chegada dos europeus, segundo dados da Fundação Nacional do Índio (Funai). Nomes de bandeirantes batizaram as principais avenidas e rodovias que atravessam São Paulo e suas figuras inspiraram os maiores monumentos da cidade: das 12 mil toneladas do Monumento às Bandeiras, erguido por Victor Brecheret no Parque Ibirapuera em 1953, até os 13 metros de argamassa, pedras, massa e trilho de bonde fundido com que Júlio Guerra construiu a estátua de Borba Gato, em 1963, no bairro de Santo Amaro.

LINHA DO TEMPO

LINHA DO TEMPO

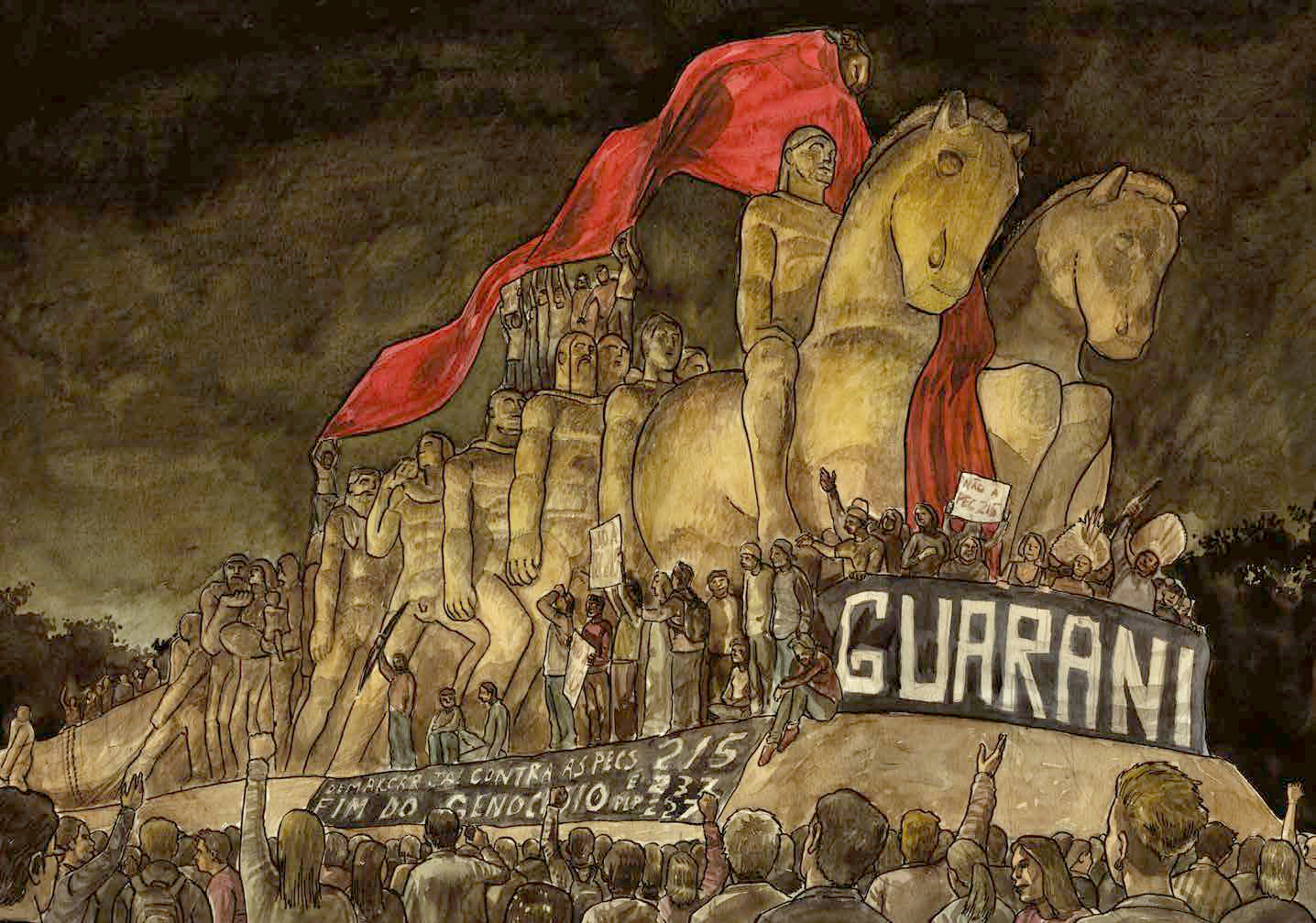

As estátuas ficaram imperturbáveis sobre seus pedestais por décadas, até que o heroísmo veio a ser contestado pelas vozes de negros e indígenas, que se fizeram ouvir pela primeira vez em muitos anos. Em 2013, protestos dos povos guaranis fecharam a Rodovia dos Bandeirantes e pintaram o Monumento às Bandeiras de vermelho, com pichações que diziam “bandeirantes assassinos”.

O movimento que perturba o sono de mármore tornou-se uma revolta global após uma cena ocorrida em 25 de maio de 2020, que durou 9 minutos e 29 segundos. Foi o tempo em que o joelho do policial branco Derek Chauvin permaneceu sobre o pescoço do segurança negro George Floyd, que reclamou de não poder respirar e chamou pela mãe enquanto agonizava no meio-fio de uma rua em Minneapolis, nos EUA.

Filmado pelo celular de uma adolescente de 16 anos que viveu ali o pior momento de sua vida, o vídeo serviu de estopim para uma onda de protestos antirracistas que, em várias partes do mundo, elegeu como um de seus alvos os monumentos que celebravam figuras ligadas à escravidão, ao colonialismo e ao imperialismo. Manifestantes ingleses atiraram num rio a estátua do comerciante de escravos Edward Colston, belgas picharam um monumento ao rei colonialista Leopoldo II, colombianos derrubaram uma homenagem ao navegante Cristóvão Colombo. No Brasil, o alvo foi um bandeirante: Borba Gato, incendiado numa ação do coletivo Revolução Periférica, em 24 de julho deste ano.

Responsável por gerir os monumentos paulistanos, a arquiteta Alice Américo, coordenadora do Núcleo de Monumentos e Obras Artísticas do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, vê com bons olhos o debate levantado pelos grupos que questionam essas homenagens em pedra e mármore. Ela afirma que o papel do poder público é ouvi-los: “Num regime democrático, a população tem o direito a ser ouvida em todas as esferas”.

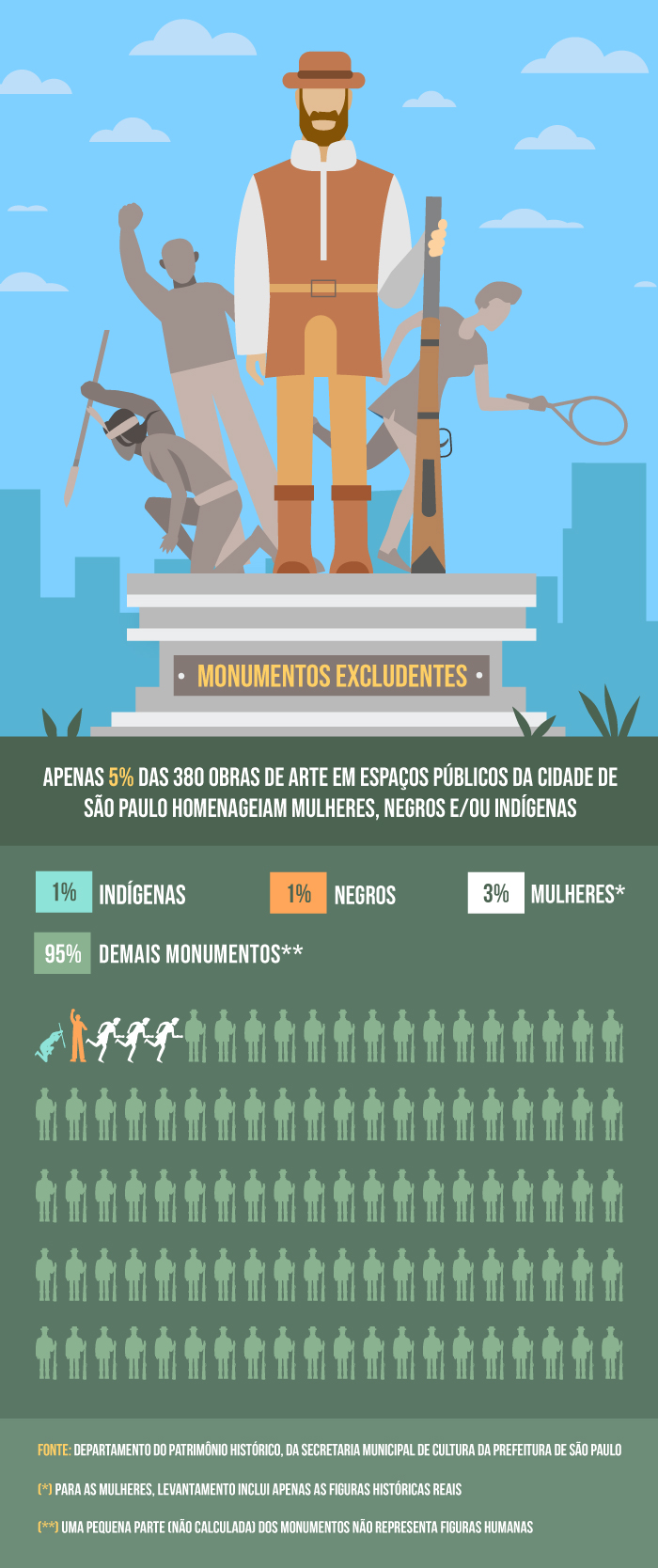

A arquiteta reconhece que falta representatividade nas escolhas das pessoas homenageadas. Segundo dados do DPH, mulheres, negros e indígenas são retratados em apenas 5% dos monumentos nos espaços públicos da cidade. De 380 obras, apenas dez trazem mulheres, cinco homenageiam negros e outras cinco, indígenas. Com uma curiosidade: três das estátuas femininas retratam a mesma mulher (branca), a campeã de tênis Maria Esther Bueno. “A falta de diversidade é um reflexo da sociedade da época em que se ergueram esses monumentos. As pessoas que estavam no poder eram os homens brancos e outros grupos não tinham o mesmo espaço”, afirma.

Enlarge

Arte: Leonardo Pedrazzoli/CMSP

Muitas das escolhas a respeito das personalidades que viraram nome de rua ou foram colocadas em pedestais passaram pela CMSP, e nisso refletiam a cara dos legisladores do seu tempo. Criada em 1560, a Câmara levou quase 400 anos para ter uma mulher na tribuna: Anna Lamberga Zeglio, que se tornou vereadora em 1952, quatro anos após a Justiça eleitoral ter impedido a posse da primeira vereadora eleita, Elisa Kauffmann Abramovich, por ser comunista. A primeira mulher negra, Theodosina Ribeiro, chegou à Casa somente em 1968 e as primeiras pessoas trans, Erika Hilton (Psol) e Thammy Miranda (PL), apenas neste ano.

Assim, ao debater sobre o legado das homenagens feitas nos nomes das ruas e nos monumentos das praças, a Casa encara um ajuste de contas com a sua própria história.

O PESO DOS MONUMENTOS

“A falta de diversidade é um reflexo da sociedade da época que ergueu esses monumentos. As pessoas que estavam no poder eram os homens brancos e outros grupos não tinham o mesmo espaço.” Alice Américo, coordenadora no DPH

Mulheres, negros e indígenas estão certos ao reclamar por não se verem representados nos monumentos dos espaços públicos da cidade. Desde que surgiram, e isso em qualquer parte do mundo ocidental, essas obras foram pensadas de maneira autoritária e excludente, visando impor a visão de mundo de determinados grupos privilegiados. “Os monumentos são um ato impositivo do Estado e de grupos muito próximos dos núcleos de poder do Estado”, explica o historiador Paulo César Garcez Marins, doutor em História Social e chefe do Departamento de Acervo e Curadoria e presidente da Comissão de Pesquisa do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP). “Eles surgem em grande medida para apagar as diferenças, para criar símbolos que se tornem coletivos, nos espaços públicos, a partir dessas figurações.”

Os monumentos, como entendemos hoje, surgiram na Europa ocidental durante o século 19, quando os Estados buscavam fortalecer a ideia de nacionalidade. Se antes nos espaços públicos predominavam as estátuas dos reis das monarquias absolutas, quase sempre em cima de um cavalo e segurando uma espada, naquele momento as estátuas passam a homenagear outras figuras heroicas, que buscavam representar a identidade de toda uma comunidade.

Mascarar as diferenças e fortalecer o conceito de “um povo” e de “uma nação” se tornava muito importante para as elites no momento em que explodia a distância entre ricos e pobres. “O discurso nacional emerge no momento em que as economias e as sociedades estão sendo brutalmente divididas, como nunca antes estiveram, pelo capitalismo”, afirma Marins.

O historiador analisa que “é óbvio que numa sociedade desigual, cheia de diferenças e de diversidade, imaginar ícones coletivos é muito complicado”. E conclui: “Portanto, isso já tem no seu berço um problema. O que está acontecendo hoje no mundo é que esse ato autoritário, de grupos que se impõem a outros no mundo, não está sendo aceito de uma maneira passiva”.

“Numa sociedade desigual, cheia de diferenças e de diversidade, imaginar ícones coletivos é muito complicado.” Paulo César Marins, historiador

Em São Paulo, as primeiras estátuas em espaços públicos construídas para homenagear pessoas, e não apenas para embelezar praças e parques, surgiram a partir dos anos 1910, segundo Alice Américo, do DPH. Instaladas sobre pedestais, eram figuras para serem vistas e admiradas por quem as olhava de baixo para cima. Várias foram instaladas a partir de leis aprovadas na CMSP, como a que homenageia o político e jurista João Mendes, colocada na praça que também leva o seu nome, em 1913, ou a do político e executivo de empresas ferroviárias Alfredo Maia, em 1922, hoje na Praça Júlio Prestes. Em 1914, os vereadores aprovaram a lei 1.801, que proibia “a colocação de hermas, estátuas e quaisquer outros monumentos em logradouros públicos, sem autorização da Câmara”.

Na escolha dos homenageados, o prefeito e os vereadores buscavam atender aos desejos de determinados grupos influentes, como a Igreja Católica, que em 1913 conseguiu a aprovação da lei 1.725, que autorizou a Arquidiocese de São Paulo a construir um busto do bispo José de Camargo, morto tragicamente num naufrágio. Outro grupo forte, a comunidade italiana, ergueu um conjunto de monumentos em homenagem a Carlos Gomes, compositor brasileiro que fez carreira na Itália, na Praça Ramos de Azevedo, em 1922, em meio às celebrações pelo centenário da independência do Brasil.

Enlarge

INDÍGENA DE MENTIRA E MÃE PRETA

Os vereadores também tiveram seu papel na instalação de monumentos pioneiros que retratavam negros e indígenas. Em 1925, autorizado pela lei 2.882, o prefeito Firmiano de Morais Pinto comprou um grupo de estátuas de bronze e granito, do escultor Francisco Leopoldo e Silva, que retrata uma cena do romance Ubirajara, de José de Alencar, em que o protagonista derrota um adversário, Pojucã — é significativo pensar que uma das poucas ações violentas a aparecer num monumento paulistano ocorra entre dois indígenas.

Ubirajara: indígena fictício, criado e esculpido por brancos | Foto: Rodrigo C. Dangelo / Wikimedia Commons

Enlarge

Ubirajara: indígena fictício, criado e esculpido por brancos | Foto: Rodrigo C. Dangelo / Wikimedia Commons

Instalado no ano seguinte na Avenida Paulista (e mais tarde levado para o Largo Ubirajara, na Quarta Parada), tornou-se o primeiro monumento da cidade para um indígena. Ainda que fosse um personagem de ficção, imaginado por um autor branco e esculpido por um artista branco. Mais uma evidência de como os povos indígenas não tinham vez nas representações da cidade nem quando o assunto eram eles próprios.

Os negros, por sua vez, conseguiram cavar seu espaço entre a branquitude dos monumentos, mas só depois de muita luta. No caso, com um papel ativo da Câmara Municipal. A proposta de uma escultura para homenagear as mães negras foi feita inicialmente pelos movimentos negros ainda nos anos 20, mas acabou esquecida, por falta de apoio, e foi retomada três décadas depois.

Em 1953, logo após a inauguração do Monumento às Bandeiras, o coletivo negro Clube 220 enviou à CMSP um abaixo-assinado com 500 nomes que pediam a construção de um monumento à Mãe Preta no Largo do Paiçandu, próximo à Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos. Os vereadores aprovaram a ideia e, por meio da lei 4.414, autorizaram a construção, solicitando à Prefeitura a abertura de uma concorrência pública para escolher o escultor.

O concurso de maquetes acabou vencido por um artista branco, Júlio Guerra, o mesmo que, mais tarde, faria a estátua do Borba Gato. Inaugurada em 1955, a Mãe Preta se tornou uma referência da comunidade negra de São Paulo, que frequentemente lhe entrega velas e flores.

Enlarge

Monumento à Mãe Preta no Largo do Paiçandu | Foto: Dornicke / Wikimedia Commons

MONUMENTOS AO RACISMO

A Mãe Preta foi uma exceção. De modo geral, os monumentos continuavam sendo impostos de cima para baixo, com o objetivo de criar um imaginário capaz de fortalecer as elites locais. Tanto o centenário do Brasil independente, em 1922, como os 400 anos da cidade de São Paulo, em 1954, inspiraram a construção de uma série de estátuas destinadas a celebrar a tradição da elite paulistana e, com base nela, a sua capacidade para conduzir os rumos do País.

Com esse espírito, fazia todo sentido trazer para os pedestais os bandeirantes, figuras que os estudiosos paulistas vinham se esforçando, desde o século anterior, para transformar em heróis. Um dos primeiros monumentos foi a estátua de Anhanguera, construída em 1924 a pedido do historiador Affonso Taunay, diretor do Museu Paulista e um dos responsáveis por espalhar a imagem dos bandeirantes como intrépidos desbravadores, que haviam alargado as fronteiras do Brasil.

“A saga bandeirante foi retomada em todos os momentos em que houve necessidade de ampliar/defender a questão da identidade paulista”, afirma Raquel Glezer, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP) e docente titular de metodologia da história e teoria da história. “Se formos retirar todos os monumentos e logradouros com o nome ‘bandeirante’, especialmente no estado de São Paulo, estaremos destruindo um interessante processo de construção de identidade” que, segundo ela, remete aos primeiros livros sobre a história paulista, escritos no século 18. Tais publicações já exaltavam os bandeirantes como “seres heroicos, antepassados, que criaram a ‘nobreza da terra’, que expandiram o domínio português pelo território americano e defenderam-no contra os inimigos”.

Hoje, essa visão dos bandeirantes como uma espécie de heróis da Marvel do Brasil colonial é contestada por diversos autores. Em um livro já mencionado aqui, Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo, publicado em 1994, John Manuel Monteiro, doutor em História pela Universidade de Chicago, afirma que, “ao invés de contribuírem diretamente para a ocupação do interior pelos colonizadores”, as incursões dos bandeirantes “concorreram antes para a devastação de inúmeros povos nativos” e significaram uma ação “tragicamente despovoadora”. No tempo em que os monumentos aos bandeirantes foram erguidos, era diferente: a elite paulistana ignorava os crimes cometidos e buscava fazer daquelas figuras a encarnação do que significava ser paulista.

Se em boa parte do século 19 o bandeirante havia sido visto pela intelectualidade da Corte, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, como “um famigerado caçador de índios, síntese dos piores vícios do colonizador”, os paulistas reunidos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo procuravam fazer um rebranding identitário dos seus antepassados, até conseguir “transformar o que era contra-história em história oficial”, explica o historiador Danilo J. Zioni Ferretti no artigo O uso político do passado bandeirante.

Se formos retirar todos os monumentos e logradouros com o nome ‘bandeirante’ estaremos destruindo um interessante processo de construção de identidade.” Raquel Glezer, historiadora

Animada pela riqueza recém-adquirida com o plantio do café, a elite local buscava usar o mito do bandeirantismo desbravador para provar que os paulistas eram “antes de tudo, uma avis rara, uma ‘exceção de progresso’ em meio aos demais brasileiros (com destaque para os ‘nortistas’), vistos como apáticos e dependentes do governo”. Assim, seriam os mais aptos a impor ao Brasil seu projeto de país, uma versão de democracia sem participação das massas, “americanista, liberal, excludente e autoritária”. Nos anos 20 do século passado, historiadores paulistas defendiam com todas as letras que os descendentes dos bandeirantes faziam parte de uma raça superior. Enquanto Oliveira Vianna descrevia o bandeirante como racialmente superior, por supostamente ser um branco de origem europeia, “o mais fiel representante do tipo ariano germânico do Brasil”, Alfredo Ellis Júnior reconhecia que os bandeirantes eram mestiços, mas afirmava que “a mestiçagem paulista havia sido a única a dar certo”, por ter dado origem uma “sub-raça” nova e aprimorada.

É uma visão racista presente em vários dos monumentos relativos ao tema, inclusive no mais famoso deles. “O Monumento às Bandeiras é um documento sobre o racismo”, afirma Paulo Garcez Marins. E não apenas por representar bandeirantes, mas pela forma como escolheu fazê-lo. “Ali, claramente está representada uma desigualdade racial. Os brancos estão na frente, os índios e mamelucos no meio e os negros atrás, empurrando a canoa”, aponta. A desigualdade de gênero também está bem marcada na pedra, com a única criança sendo levada pela mãe e a presença só de mulheres indígenas, refletindo a natureza desigual e violenta da mestiçagem brasileira.

“Os monumentos serviram para criar uma lembrança totalmente construída sobre os bandeirantes”, explica o museólogo Thomas Nizio. “Essa ideia de que eram desbravadores e buscavam abrir fronteiras é totalmente anacrônica, criada no século 20. Não eram desbravadores, eram escravistas. Os bandeirantes estavam lá para produzir mão de obra para a produção econômica da colônia”, define o historiador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e membro do coletivo História a Contrapelo, que busca “desinterditar o debate sobre história e memória no Brasil”. O nome do coletivo se inspira na obra do filósofo alemão Walter Benjamin, para quem “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie”.

HERANÇA INCÔMODA

Se durante décadas o caráter racista e excludente de tantos monumentos foi encarado com naturalidade, isso começou a mudar quando negros, mulheres, indígenas, trabalhadores e representantes de movimentos sociais chegaram aos espaços de poder. É o caso da vereadora Luana Alves (Psol), eleita no ano passado.

Negra, Alves é um rosto diferente daqueles que costumam ocupar as tribunas da Câmara paulistana. Até o ano passado, a CMSP havia eleito apenas duas mulheres negras em toda a sua história: Theodosina Ribeiro, em 1968, e Claudete Alves, em 2002. A eleição de 2020 marcou um ponto de virada, ao receber quatro: além de Luana Alves, Erika Hilton (Psol), Elaine Mineiro (Psol) e Sonaira Fernandes (Republicanos). Ao entrar num espaço que até então havia sido quase que só branco e masculino, Luana Alves se chocou com as homenagens aos bandeirantes presentes no seu novo local de trabalho.

Ela conta que achou “bastante bizarro” ver as paredes do Salão Nobre da Câmara ocupadas pelos quadros Colonizadores da Cidade de São Paulo e Partida dos Bandeirantes, pintados por Clóvis Graciano em 1969. “Mostra apenas os brancos em posição de destaque, todos com nome, e os índios e negros em segundo plano”, descreve. Nas telas, de dez figuras nomeadas em primeiro plano, três são de indígenas, todos aliados da colonização portuguesa (Tibiriçá, sua filha Bartira e seu irmão Caiubi). Os negros estão todos em segundo plano, sem nome, levando cargas pesadas. “Isso não cabe numa casa do povo”, lamenta.

Não foi a primeira vez que alguém na Câmara questionou a herança colonialista da Casa. É uma herança forte, presente no próprio nome da atual sede da CMSP, o Palácio Anchieta, inaugurada em 1969. A exemplo de outros jesuítas, embora se opusesse à brutalidade dos bandeirantes, Anchieta não deixava de apoiar a escravização indígena em determinadas circunstâncias, como uma forma de acolhê-los “na bandeira de Cristo”.

Outra dessas heranças faz uma celebração dos bandeirantes e da escravização dos indígenas. Trata-se de uma inscrição, presente desde a inauguração do Palácio Anchieta, no mármore da parede do Auditório Externo Freitas Nobre, que menciona o crescimento de São Paulo graças aos esforços dos “aventurosos bandeirantes à busca de ouro, índios e diamantes”. Em 2002, o então vereador Nabil Bonduki apresentou o projeto de resolução 12, que determinava a retirada do texto. “É inaceitável que uma instituição que acolhe e representa o povo mantenha uma inscrição que perpetua uma visão preconceituosa contra os povos oprimidos”, escreveu na justificativa. O projeto não chegou a ser votado.

“Mostra apenas os brancos em posição de destaque, todos com nome, e os índios e negros em segundo plano. Isso não cabe numa casa do povo.” LUANA ALVES, VEREADORA, SOBRE PAINÉIS NO SALÃO NOBRE DO PALÁCIO ANCHIETA

O caráter colonialista presente em parte do acervo artístico da Casa é reconhecido no próprio catálogo das obras, publicado em 2016. Sobre o quadro Instituição da Câmara Municipal de São Paulo, pintado em 1915 por Antônio Parreiras, o texto da pesquisadora Lúcia Klück Stumpf chama atenção para o fato de o artista ter retratado crianças indígenas como brancas, um recurso “utilizado pelo pintor para ressaltar sua condição de subjugação” e que “não guardaria um viés positivo de aproximação com a raça dominante”, mas seria um “signo de aculturação e perda de características de identidade” das nativas. “Não há nelas qualquer gesto de resistência ou altivez nesses pequenos nativos, só passividade e submissão”, afirma.

Luana Alves defende que é necessário repensar os mitos deixados pelo passado para poder lutar contra a desigualdade social e racial do presente. Por isso, apresentou neste ano o projeto de lei 47, apelidado “SP é Solo Preto e Indígena”, juntamente com Erika Hilton (Psol), Silvia da Bancada Feminista (Psol), Professor Toninho Vespoli (Psol), Carlos Bezerra Jr. (PSDB), Juliana Cardoso (PT) e Eduardo Suplicy (PT), que estimula a participação de negros e indígenas na gestão do patrimônio histórico e cultural do município e determina a retirada de nomes de vias e de monumentos com homenagens a “escravocratas, nazistas e eugenistas”.

Na visão da vereadora, uma estátua como a de Borba Gato “violenta a população da cidade inteira”, em especial as populações negras e indígenas. “Imaginem se colocássemos, na entrada de Higienópolis, uma estátua do Hitler. Isso faria sentido? Não seria um desrespeito com a população judaica? Então, por que há estátuas de colonizadores, de escravizadores e de violentadores em bairros na cidade de São Paulo onde mora a população negra e indígena?”, perguntou na tribuna.

Partida dos Bandeirantes (imagem superior) e Colonizadores da Cidade de São Paulo (imagem inferior): brancos em destaque, negros sem nome em segundo plano

É um debate que pega em várias feridas, segundo ela, porque significa questionar privilégios. “Para muitos na Câmara Municipal, questionar figuras que são expoentes de processos de colonização é questionar suas próprias famílias, seus próprios grupos sociais, ou questionar sua própria pertinência num espaço de poder.”

Para elaborar o projeto, a vereadora afirma ter se inspirado em legislações semelhantes de outros países, que também buscaram rever o pior do seu passado. “A África do Sul, em diversas cidades, tem leis para não fazer homenagem ao apartheid. Berlim tem uma lei muito sofisticada sobre homenagem a nazista. Na América Latina tem muito pouco, porque sempre se naturalizaram os processos de violência colonizadora.”

De um projeto curto que previa apenas a retirada dos monumentos, o PL incorporou sugestões de especialistas e movimentos sociais e ganhou uma nova versão, em substitutivo, que busca estimular a participação popular na gestão do patrimônio histórico. Também prevê a produção de materiais didáticos e paradidáticos sobre a história da população negra e indígena e a promoção da mudança de monumentos e nomes de ruas ligados a “escravocratas, nazistas e eugenistas”, a partir da análise de um conselho formado por representantes do Estado e da sociedade civil.

O QUE FAZER?

Os bandeirantes estiveram na Marquês de Sapucaí em 2019, no desfile vencedor. Como parte do enredo História para ninar gente grande, da Mangueira, o carro alegórico favorito do carnavalesco Leandro Vieira, chamado O sangue retinto por trás do herói emoldurado, trazia uma representação do Monumento às Bandeiras que ecoava o protesto realizado pelos guaranis em 2013, com as imagens cobertas de vermelho e acompanhadas de faixas com os dizeres “assassinos” e “ladrões”. Aos pés do monumento, caveiras e lápides cenográficas relembravam as vítimas dos heróis paulistas.

“Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento / Tem sangue retinto pisado / Atrás do herói emoldurado / Mulheres, tamoios, mulatos / Eu quero um país que não está no retrato”, dizia o samba-enredo. A vitória alcançada pela Mangueira mostrou a força de uma proposta que buscou denunciar a violência e o racismo dos heróis celebrados pela história oficial e resgatar o legado de outros personagens negros, indígenas e pobres, para sonhar um Brasil mais justo e menos desigual, “um país que não está no retrato”.

O ato de destruir as imagens de velhos heróis como um rito de passagem em busca de algo novo é tão antigo quanto as próprias estátuas. “As questões de remoção ou destruição de estátuas e monumentos, ao contrário do que geralmente se pensa, são antigas, milenares”, conta a historiadora Raquel Glezer.

Ainda no antigo Egito, governantes costumavam se apropriar de imagens feitas para seus antecessores, apagando nomes ou mesmo trocando as cabeças das estátuas, isso quando não derrubavam tudo e mandavam reconstruir do zero algo que tivesse sua cara. Na Idade Média, o cristianismo não fez por menos e destruiu estátuas de antigos imperadores e de deuses considerados pagãos, às vezes reaproveitando locais ou materiais para construir as suas próprias estátuas. Durante o Império Bizantino, um grupo de cristãos passou a destruir estátuas, quadros e igrejas de outros cristãos: era o movimento iconoclasta, que considerava o uso de imagens religiosas como pecado de idolatria.

“Tais atos destrutivos sempre foram considerados pelos estudiosos, mais especialmente arqueólogos e historiadores, como um ritual de passagem: a destruição do velho para a chegada de algo novo: novos governantes, novas tecnologias, novo grupo social emergente e/ou dominante, novos interesses na sociedade”, define Glezer.Quando negros e povos originários destroem os símbolos do racismo como um ritual de passagem para um mundo mais justo e menos desigual, a remoção de monumentos dos espaços públicos surge como uma solução, adotada em vários países. Mas não é a única. Outras possibilidades incluem a construção de mais monumentos, representando comunidades e grupos que estiveram historicamente ausentes desses espaços, ou a mudança na forma como os já existentes são apresentados ao público, por meio de cartazes e totens, de debates públicos e de intervenções que busquem discutir seu significado histórico.

Enlarge

Cena do quadrinho Xondaro, de Vitor Flynn Paciornik, mostra protesto indígena no Monumento às Bandeiras, em 2013 / Crédito: Victor Flynn Paciornik

Alice Américo afirma que, nos últimos anos, o Departamento do Patrimônio Histórico adotou muitas dessas soluções para abrir debate com o público sobre o legado do patrimônio histórico. No ano passado, a mostra Vozes contra o racismo promoveu projeções de artistas e coletivos sobre determinados monumentos para questionar o seu legado racista: o Monumento às Bandeiras, por exemplo, recebeu uma projeção que dizia “Brasil Terra Indígena”, criada pelo artista Denilson Beniwa.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Cultura contratou cinco escultores negros — Newton Santana, Néia Ferreira, Alex Hornet, Lídia Lisboa e Leandro Júnior — para construir monumentos de cinco personalidades negras: o músico Geraldo Filme, que receberá uma estátua na Barra Funda; a escritora Carolina Maria de Jesus, no Parque Linear Parelheiros; o bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva, em Santana; a ativista e sambista Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, na Liberdade; e o músico Itamar Assumpção, na Penha. A aprovação dessas construções é feita pela Comissão de Gestão de Obras e Monumentos Artísticos em Espaços Públicos, que, desde 2002, tem a função de aprovar, em diálogo com a comunidade, a instalação ou remoção de obras. Segundo Alice Américo, a comissão ainda não analisou um pedido de retirada de monumento.

A releitura sobre o papel dos monumentos feita pelo poder público, por historiadores e por movimentos sociais é considerada “completamente lastimável” pelo vereador Rubinho Nunes (PSL), para quem “pessoas do período de 1600, de 1700, tiveram um papel histórico importantíssimo não apenas para a história da cidade de São Paulo, mas para o Estado, o Brasil e o mundo”. Para ele, não se pode questionar a memória dessas pessoas e pôr em xeque o trabalho que teriam feito por São Paulo. “Toda a memória histórica, o papel histórico, o trabalho que essas pessoas tiveram para que pudéssemos colher tudo que colhemos e o que somos hoje por conta delas vai para a lata do lixo”, afirmou, em discurso no plenário.

“Toda a memória histórica, o papel histórico, o trabalho que essas pessoas tiveram para que pudéssemos colher tudo que colhemos e o que somos hoje por conta delas vai para a lata do lixo.” Rubinho Nunes, vereador

Mesmo reconhecendo que a remoção de monumentos possa ser vista como um ritual de passagem, Raquel Glezer não aprova a ideia. “Não sei se a destruição de estátuas de bandeirantes soluciona as questões mais prementes da sociedade brasileira”, reflete. Ela acha melhor “construir um processo histórico explicativo do que eram os seres humanos que exploraram o território americano”, compreendendo os condicionamentos e limites com que viviam.

Para Glezer, o manto da culpa pela colonização e exploração é grande demais: envolve as monarquias europeias, a Igreja Católica, exploradores, cientistas, enfim, “todos os seres humanos que viveram entre os séculos 17 e nossos dias”. Na sua visão, “atos indefensáveis diante da Humanidade devem ser estudados e conhecidos, para evitar sua repetição como parte do processo educacional humano”.

Outros historiadores pensam de maneira diferente. Para Thomas Nizio, quem se apega a figuras como as dos bandeirantes celebra um passado heroico imaginário, agindo como o personagem Dom Quixote, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, que admirava heróis dos romances de cavalaria como se fossem reais. “Os conservadores são vários Dom Quixotes unidos por uma loucura coletiva sobre um passado que nunca existiu”, aponta.

Nizio explica que, bem antes de a estátua de Borba Gato ser incendiada, os museus de todo o mundo já vinham discutindo o caráter colonizador desses espaços, dando origem, a partir dos anos 70, à chamada “nova museologia”, tema do seu mestrado na Universidade de Brasília. É um movimento que busca criar museus pensados não pelas elites, mas integrados às comunidades onde estão inseridos, como o Museu da Favela e o Museu da Maré, no Rio de Janeiro. Também busca repensar a forma como os museus tradicionais apresentam e debatem seu acervo, para estimular o debate com diferentes populações sobre seu significado. “Os museus estão abertos a esse debate há bastante tempo, mas com as estátuas das praças públicas demora mais para as mudanças acontecerem”, diz.

“Os conservadores são vários Dom Quixotes unidos por uma loucura coletiva sobre um passado que nunca existiu.” Thomas Nizio, historiador

A remoção de monumentos que perderam o sentido não tem nada a ver com apagar a história, afirma Nizio, mas sim uma ação histórica. “O Muro de Berlim era um patrimônio e ninguém disse que derrubá-lo era apagamento da história. A queda do muro estará registrada até onde a nossa sociedade caminhar. O incêndio do Borba Gato também fará parte dos livros”, compara. Ele vê na educação um papel fundamental para obter mudanças, citando o exemplo belga. “Quando a estátua de Leopoldo II foi atacada na Bélgica, a maioria da população já estava consciente dos crimes que ele havia cometido no Congo e não viu mais sentido em manter a estátua.”

Mesmo denunciando o racismo presente em várias das representações heroicas colocadas em pedestais nas praças de São Paulo, o historiador Paulo César Garcez Marins não gosta da ideia de retirá-las dos espaços públicos, porque prefere que os monumentos sejam usados para a sociedade pensar sobre eles. “Aposto na tomada de consciência, não no esquecimento”, define.

Mesmo uma homenagem ao racismo poderia, na visão de Garcez, ser preservada como uma forma de denúncia do racismo. “Passei a minha vida inteira escutando que Brasil não era uma democracia racial e que Brasil camuflava o racismo de todas as maneiras possíveis. Pois o racismo no Monumento às Bandeiras está explícito. É maravilhoso, para uma sociedade que esconde o racismo o tempo todo, passar a perceber aquilo como um lugar para refletir sobre o tema”, aponta.

Enlarge

Maria Esther Bueno instalada no Pacaembu | Foto: Beatriz Baldan/ Creative Commons

A mesma discussão, segundo o historiador, poderia ser feita no Palácio Anchieta. “O que fazer com os dois painéis da Câmara Municipal sobre os fundadores de São Paulo, que representam desigualmente índios e portugueses? Esconder? Não, vamos tratar como uma representação desigual. Discutir esses painéis, contratar outros. A gente precisa revestir o monumento dessa ação de discussão em torno dele.”

Garcez lembra, por fim, que mudar a cara das estátuas, por si só, não resolve os problemas reais de um país e cita como exemplo a Rússia, que realizou uma verdadeira dança de estátuas ao longo do último século. Começou com a Revolução Russa, de 1917, que derrubou os czares, implantou o comunismo e retirou das praças as estátuas que tinham relação com os monarcas. Após o fim do regime comunista, em 1991, os russos passaram a retirar monumentos a Lênin, Stálin e outros líderes daquele período. E, nos últimos anos, sob o governo de Vladimir Putin, o país agora deu para erguer novas estátuas aos czares, inclusive alguns dos mais controversos, como Ivã, o Terrível. “Não é tirando estátuas de líderes autoritários das praças e das ruas que a Rússia vai deixar de ter líderes autoritários. O autoritarismo continua sendo um traço da sociedade russa”, aponta.

Mas o historiador ressalta que a sentença sobre o destino dos monumentos não pode caber a ele, nem a seus pares: “É uma decisão que cabe à sociedade, com base em critérios para uma gestão democrática”.

Edição: Sândor Vasconcelos | sandor@saopaulo.sp.leg.br

SAIBA MAIS

Site

Demonumenta. FAU/USP.

Livros

Inventário de Obras de Arte em Logradouros Públicos da Cidade de São Paulo. Departamento do Patrimônio Histórico.

MOLINO, Denis Donizeti Bruza (org.). Acervo artístico da Câmara Municipal de São Paulo. Centro de Memória da Câmara Municipal de São Paulo e Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo, 2016.

MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. Companhia das Letras, 1994.

PACIORNIK, Vitor Flynn. Xondaro. Elefante, 2016.